云南省沿边金融改革与区域经济发展的关联性分析

作者

作者

【摘要】作为区域经济发展的重要力量,金融业的作用不断显现,借助于金融制度创新,区域经济增长方式由粗放型向集约型加快转变。同时,作为金融业成长的重要保障,区域经济发展能够不断激发改革创新意识,进一步推动金融制度创新。本文通过对云南省沿边金融改革与区域经济发展的关联性问题的深入探究,进一步理清云南省加快经济发展的思路,实现沿边金融与县域经济、园区经济、民营经济、开放经济之间的良性互动,不断壮大经济总量和切实转变经济发展方式。

【关键词】云南 沿边金融 改革 区域经济 关联性

一、引言

2013 年 11 月 21 日,经国务院批准,中国人民银行等 11 个部委办联合印发了《云南省广西壮族自治区建设沿边金融综合改革试验区总体方案》,标志着云南沿边金融、跨境金融、地方金融改革进入崭新阶段,也为云南加快融入「一带一路」建设增添了动力。云南建设沿边金融综合改革试验区主要范围包括:昆明市、保山市、普洱市、临沧市、红河州、文山州、西双版纳州、德宏州、怒江州 9 个州市,面积 22.07 万平方公里,占全省国土总面积 56%,人口 2514.9 万人,占全省总人口 54%。作为中国面向西南开放的重要桥头堡,云南是中国最早与周边国家开展金融合作的省份。云南沿边金融独具特色,跨境金融潜力巨大,金融改革开放发展迅速,已形成以昆明为核心,河口、西双版纳、瑞丽、腾冲等次区域跨境人民币金融服务中心为支撑的发展态势。建设沿边金融综合改革试验区,对将云南打造成为我国沿边开放「陆上珠三角」和向西开放「走出去」的先行区,连通太平洋与印度洋两洋,长江与珠江两江,长江经济带与沿边经济带两带,建设连接东盟和南亚两大区域的战略枢纽,形成以云南为枢纽的泛亚沿边犄角开放的新格局,具有十分重大的现实意义。在此背景下,深入探究云南省沿边金融改革与区域经济发展的关联性问题,有利于理清云南省加快经济发展的思路,努力实现沿边金融与县域经济、园区经济、民营经济、开放经济之间的良性互动,不断壮大经济总量和切实转变经济发展方式。

二、文献综述

区域金融理论从区域经济发展中脱离出来,成为现代市场经济研究的新热点。从国外研究的资料来看,20 世纪 60~70 年代金融与经济之间的关系研究为日后的理论发展奠定了基础,主要源于 Patrick(1966)、Hicks(1969)、Goldsmith(1969)、Mckinnon & Shaw(1969)等人的研究。其中 Patrick「供给导向论」和「需求导向论」的提出,体现了金融发展与经济增长二者之间的相互影响关系。Hicks 则强调了金融方面的创新与技术进步对经济增长的影响。Goldsmith 指出经济增长与金融发展同步存在;Mckinnon & Shaw 则提出了「金融抑制论」和「金融深化论」,指出发展中国家对金融活动以及金融体系的过度干预会给经济发展带来负面影响,应放开利率管制,促进金融与经济发展。而 Goldsmith、Mckinnon & Shaw 的理论研究更被学术界视为是金融发展理论的重大突破。许多学者在此基础上,从金融功能、金融结构等不同的角度开展了理论探讨,金融对经济增长影响理论的突破期,波特和普林斯科特(1986)以信息不对称为切入点分析了金融体系的信息披露功能是如何影响经济增长;此外,Bencivenga & Levine(1991)分别研究了银行和股票市场是通过何种机制影响经济增长。

从国内研究看,自 1990 年开始,国内学者在研究金融业发展领域的过程中,逐步引入了区域经济理论体系,初步构建了区域金融的理论支撑框架。刘湘云、杜金岷(2005)最早提出了区域金融和经济增长之间存在显着的相关性。吴丽(2007)认为,区域金融是一个国家金融结构与运行在空间上的分布状况,主要体现在不同形态、层次和金融活动集中的地区。孟庆娟(2007)将金融发展理论运用到区域经济层面,认为金融发展理论突出了金融因素在经济增长中的作用。古学彬,方茂扬,孙丽霞(2009)则提出区域金融发展的差异,导致了区域经济综合竞争力的差异以及区域金融的辐射效应的不同。夏冰娴(2011)从金融地理学的角度,综合分析了长三角地区金融集聚对区域经济发展的梯度影响,提出该种扩散效应可以很大程度上带动整个区域经济的发展。

由上所述,国内外研究者们对金融与区域经济发展的讨论,大多是关注经济增长、产业发展、金融集聚等问题,而很少是关注制度创新的问题。有鉴于此,本文主要对金融制度创新与区域经济发展的关联性进行深入探究,旨在抛砖引玉,让更多的研究者对这一问题加以关注。

三、云南省沿边金融改革与区域经济发展的关联性分析

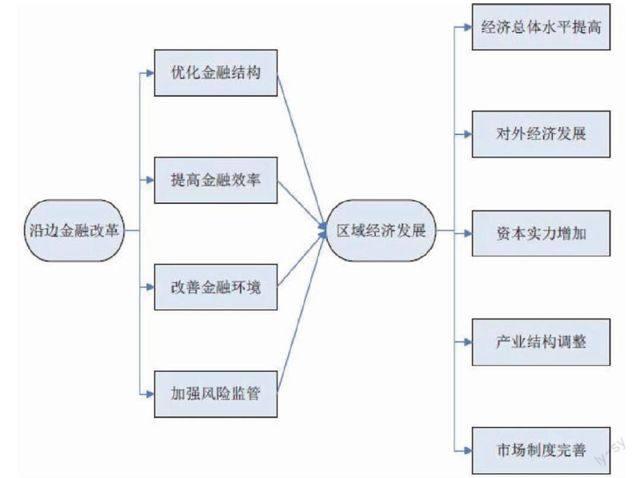

为了成为沿边开放的排头兵,云南省加快推动金融的对内对外开放,特别是针对服务于周边开放的沿边金融改革成为了重要的环节。相应的,在沿边金融改革的推动下,云南省区域经济得以快速发展。

(一)云南省沿边金融改革的主要举措

为了进一步推进沿边金融改革,云南省着力从以下五个方面来推进各项工作:一是优化金融发展结构。创新人民币的跨境创新业务,建立昆明区域性国际金融中心、8 个沿边州市为支撑,发挥现代金融服务业和支柱产业的引领作用,带动全省、辐射周边金融发展的全新格局。据不完全统计,截止 2014 年 6 月,全省 GDP 产值到达 5010.33 亿元,与上一年度相比增长 8.4%;7 月初,央行昆明支行数据显示存款余额达到 22236.08 亿元,增幅达到 13.1%,而贷款达到 16928.01 亿元,增幅稍有浮动,达到 13.4%;二是构建多层次的资本市场。重点实施企业境内外上市、外资股权投资基金发展等,推动金融类企业改革,引入战略投资和社会资本;三是促进金融改革、推动经济创新。通过发展保险产品市场,加强多边保险合作,扩大信用保险多海外出口投资以及边境贸易的支持力度。2013 年底,云南省的小额贷款公司与私募股权投资企业已有 537、301 家,其中上市企业融资赶超了 200 亿元;四是着力发展国际、产业、基础设施等类型的金融。「金融入滇与出滇」工程的实施,通过与两广地区、港澳台合作,利用我国首家境外设立的证券机构——太平洋与老挝合资证券公司,拓展人民币的跨境结算,试点以来累计结算 1300 亿元;五是着力营造良好的金融发展环境。健全跨境金融合作机制,打造沿边跨境金融合作平台等。海关统计数据显示,2014 年 1~9 月,云南省外贸进出口业务量达到 1261.1 亿元,增幅高达 37.8%,贸易金额排名全国第 20 名,在西部省市排名第四位,增幅居全国第 5。其中出口 735.2 亿元,增长 41.3%;进口 525.9 亿元,增长 33.3%,贸易顺差 209.3 亿元。

(二)云南省沿边金融改革推动区域经济发展

1.有助于形成助推经济发展的聚集效应。金融改革政策的实施,优化了云南省区域金融结构,提高了区域的金融效率,改善了区域金融环境,同时加强了对区域金融风险的监管与控制。改革发挥了金融的集聚效力,加速区域经济集聚。(1)通过区域内部层级结构优化来实现产业集约化发展。云南省的市场体系、金融结构关联着整体经济的发展。通过对金融体系结构内部组成调整,培育发展多层次资本市场,双边以及多边保险业务的合作实施,加强保险行业对云南省海外投融资项目以及出口贸易等对外业务的支持力度,推动企业在境内外的上市、融资甚至是转让,促进市场经济的活跃程度。扩大财产抵押担保的范围,开展林权、土地承包经营权的抵押贷款,农村信用体系和支付结算体系建设等「三农」金融服务的改革创新。此外,改变了金融结构的总量规模,通过储蓄动员功能影响区域经济的发展。通过金融改革措施,增强资本在区域中的集聚能力,提升科技的竞争能力,加强基础设施建设,优化产业结构,提高企业自主创新能力,发展高新技术产业,形成基础产业、制造业、服务业为一体的产业格局,扩大市场占有份额;在整个经济产业链中,以产业链的发展带动更多企业的创新与发展,转变经济发展方式,促成粗放经济向集约经济的转型。(2)利用金融工具传导来实现市场资源优化配置。通过发挥市场在资源优化配置中的决定性作用,贯彻落实「深化金融体制改革,健全促进宏观经济稳定、支持实体经济发展的现代金融体系」的改革目标。利用金融工具,完成市场定价,让市场利率、资本估值等定价更为合理,借以优化资源配置,完善市场经济,充分发挥市场经济对资源配置的决定性作用。通过 IPO,募集资金,吸引国内外投资者,在证券交易所公开上市发行,增强资本流动性,提高企业知名度,回报个人和风险投资,同时完善企业制度,加强企业管理。

2.有助于发挥区域经济的辐射效应。(1)进一步拓宽区域外部金融互联渠道。「金融入滇和出滇」工程的实施,对于引入外资和全国的金融机构在云南省发展全球性的或者地区性的总部管理、促进业务运营、建设后院服务中心,构建培训基地有着重要的意义。在沿边金改步伐中,拓宽了金融业的开放程度,以及跨境资本、金融贸易的可兑换程度,加快实现人民币项目资本的可兑换性。利用云南省地处西南、链接东南亚、南亚国家的重要交通枢纽以及桥头堡的区位优势,加快金融改革、与区经济发展的步伐,建立昆明区域性国际金融中心、8 个沿边州市为支撑,发挥现代金融服务业和支柱产业的引领作用,带动全省、辐射周边金融发展的全新格局。(2)提高了金融信息使用效率。沿边金改中有关创新人民币的跨境业务,推动人民币跨境贷款双向业务的开展,实现人民币跨境结算的便利化;以及对人民币现金出入境管理的加强,以及关于货币挂牌交易、人民币海外投资贷款基金的监管、推动人民币与周边国家跨境清算和结算体系建设等举措,都为经济体制、金融发展提供了新的清算手段和支付手段,提高了金融体系效率。在建设中的包括高度科技化的软硬件设备,以及遍布广泛的安全网络等基础设施,构建了一张覆盖面广的金融网络,即将建立一个灵活多变、适应性强的清算和支付系统,保证经济交易的清算支付安全、经济、高效。(3)有利于与外部共同建立风险防范机制。金融改革中提到的「完善地方金融监管体制、建立金融改革风险防范机制、健全跨境金融合作交流机制」的要求,可以为企业创造良好的经济金融发展环境,提升企业的经济效益,推动各行各业的发展。风险防范机制建立以后,金融体系的风险管理功能能够将资金投入存在的风险在其拥有的众多资金所有者中进行分配,形成风险共担、利益共享,从而有效的促成经济交易,为经济运行中存在的风险找到了一种交易、转移和补偿机制,使得社会经济活动正常开展。另外金融体系的监督治理功能同样强调经济金融信息的披露,其通过设置激励手段,使得交易中的各方保持利益的一致性,对违规经济或金融行为有所惩罚,推动建立一个公开透明的金融监管体制,从而形成公平公正的经济制度,与外部共同建立风险防范机制。

(三)区域经济发展反向助推沿边金融改革的深化

1.有助于激发沿边金融改革创新意识。随着全球区域贸易的发展,区域经济合作显得尤为重要,建立区域经济合作体制已经成为当今全球经贸合作的主要趋势。在经济全球化背景下,区域经济合作机制成为主流的态势下,国家对经贸决策权、执行权下放,开始由各省市地区相关部门结合当地实情来具体操作。作为泛亚经济合作中经济最活跃的地区,东南亚、南亚地区同云南省经济发展的互动性明显比较强,经贸往来的互动联系比较频繁。因此,云南各州市加强同东南亚国家、南亚国家的经贸合作,将是云南省积极推动桥头堡建设和沿边金融改革试验区建设的必然选择。

2.有助于优化沿边金融发展结构。通过融入国家「一带一路」和长江经济带等战略,切实推动云南省区域经济的快速发展,不断延伸产业链条,加快推动产业集聚化发展。目前,云南省在区域经济发展进程中,初步形成了以「昆明区域性国际金融中心为龙头、沿边金融综合改革试验区改革创新为动力、昆明泛亚金融产业中心园区培育为载体」的「一心两区」金融联动发展的新格局,优化了云南省金融结构。而金融是否能更好地服务于实体经济,尤其是小微企业方面;沿边金融改革是否能够真正更好地服务于对外贸易和投资;沿边金融改革是否又能为人民币的跨境贸易提供服务,推动人民币的国际化进程做出贡献,是考察金融结构是否适应区域经济发展的 3 个标准。

3.有助于创新沿边金融发展方式。结合国家对外开放的战略格局,制定沿边金融综合改革试验区的实施细则,推动云南省沿边地区实现跨越式发展,积极参与到中国同东盟、南亚国家的双边或多边贸易活动之中,为特色自由贸易区的建设探索新的路径。充分利用中央政府倡导建立的亚洲基础设施银行,推动同东盟国家、南亚国家交通基础设施的互联互通,切实消除同这些国家实现经贸互动的「瓶颈」。同时,为云南省参与整个亚洲地区的经济合作指明方向。最后,加快设立人民币投资基金,大力发展跨境人民币的项目融资、银团贷款业务,创新人民币在境外的回流方式,放宽针对人民币境外回流的限制额度,疏通人民币境外的回流渠道,推动泛亚区域国家投资便利化的顺利实现。

四、结论

总而言之,加快推进云南省沿边金融改革试验区的各项改革创新工作,对云南省经济发展可谓意义重大。一方面,通过发挥沿边金融的辐射以及扩散效应,为云南沿边经济发展提供服务,实现同周边地区的资源优化配置;另一方面,通过发挥沿边金融对贸易投资便利化的支撑作用,为云南省开放型经济发展营造良好的投资环境,实现沿边金融和经济发展的协同发展。随着国家「一带一路」战略和云南省沿边金融改革工作的深入推进,跨境金融基础设施互联互通水平将不断提高,云南省势必成为推动中国-东盟国家货币一体化进程的重要力量,为云南省开放促发展、改革促发展提供不竭的动力源泉。

参考文献

[1]云南省广西壮族自治区建设沿边金融综合改革试验区总体方案[N].云南日报,2013-11-26.

[2]唐吉荣.从温州民间借贷发展看中国金融改革[J].发展研究,2012(1).

[3]徐友仁,邓富干.沿边金融服务创新「先试先行」[J].金融时报,2013.12.17.

[4]云南省社会科学经济研究所.从世界经济发展格局看云南的经济发展[R],2006-06-13.

[5]刘湘云,杜金岷.区域金融结构与经济增长的相关性研究[J]. 武汉大学学报(哲学社会科学版),2005(3):311-316.

[6]吴丽.泛珠三角区域金融合作问题研究[D].湖南大学,2007.

[7]孟庆娟.区域金融研究综述[J].山东社会科学,2007(9):84-86.

[8]古学彬,方茂扬,孙丽霞.区域金融发展差异的经济效应——基于珠三角与粤西地区比较研究[J].广东金融学院学报,2009(6): 60-69.

[9]夏冰娴.长三角金融集聚及其外溢效用研究——基于金融地理学的视角[J].北方经济,2011(16): 85-86.

基金项目:本文系国家社科基金课题项目(14BJL051)、云南省哲学社科基金课题(YB2014030)的阶段性研究成果。

作者简介:马子红,云南大学经济学院副教授、硕士生导师;郑宇轩,云南大学经济学院硕士研究生。

作者 马子红 郑宇轩