中国数字普惠金融发展现状、挑战和机遇

作者

作者

摘 要:伴随互联网技术的不断创新,普惠金融逐渐进入数字化转型时代,与传统普惠金融相比具有更多相对优势。如今,数字普惠金融在我国不仅可以实现覆盖面更广,还能够触达更深层次,逐渐缩小在地域发展上的差异,对于个人、中小企业、商业银行等都产生重要影响,促进了我国国民经济的发展。但是,普惠金融的数字化转型升级既带来机遇和创新的动力,也同时面临一些不可避免的挑战,需要政府相关部门、信贷机构以及金融普惠对象共同努力。

关键词:数字普惠金融;数字技术;互联网;融资约束

中图分类号:F2 文献标识码:A doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.21.003

0 引言

近年来,随着互联网发展,区块链、云计算、大数据、人工智能等信息技术的创新,中国普惠金融发展进入新时代。此前,在 2013 年 11 月,普惠金融首次作为一项国策在中共中央重要文件中被提出,之后在 2016 年 9 月杭州 G20 峰会发布有关国际普惠金融高级文件,标志着中国普惠金融逐步进入数字普惠金融阶段。

数字普惠金融与传统普惠金融相比更注重数字信息技术的应用,减少了对传统普惠金融网点的依赖,更具有地域穿透性,在数字支付、理财、消费、征信等多个领域都有应用,相关金融产品和服务以及支付模式都发生相应的改变,极大降低了金融服务成本,提升金融普惠效率。

数字普惠金融借助互联网普及到偏远地区,让更多弱势群体受益。它的投资和借贷门槛低,一方面可以吸引更多社会上的闲置资金流,另一方面可将资金借贷出去得到充分利用。同时由于利用信息技术,既可以降低运营成本,也能提升服务质量和效率,使得这种线上线下有效结合的数字普惠金融受到很多客户欢迎。对于商业银行等金融机构来说,面对市场竞争压力,能够促使其转变商业模式。

挑战和机遇是相伴相随的。数字普惠金融在促进国民经济的发展过程中,同时也存在一些拦路虎,为了更好分析阻碍其发展的因素从而加快数字普惠金融的建设,本文将借助北京大学数字金融中心的金融指数相关数据分析其发展现状,机遇和挑战。

1 发展现状

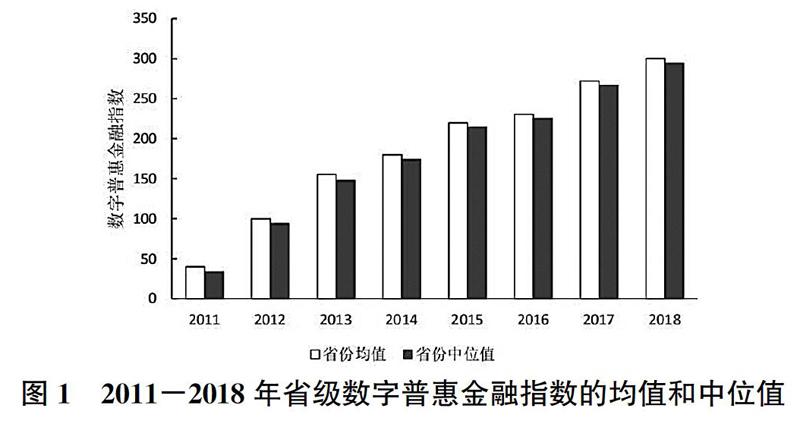

总的来说,在过去几年里,数字普惠金融的发展速度很快,由图 1 2011-2018 年省级数字普惠金融指数的均值和中位值可以看出,我国数字普惠金融是一直快速增长的。

1.1 数字普惠金融客户触达能力更强

数字普惠金融的发展在不同的地区之间有差异,但这些差异在不断缩小。根据焦瑾璞提供的 2013 年的传统普惠金融指数,最大值上海市是最小值西藏自治区的 2.8 倍。而根据北大数字金融中心提供的 2017 年数字金融指数,最大值上海市只有最小值青海省的 1.4 倍。这说明,数字普惠金融和传统普惠金融相比,在地理位置层面的穿透性更好,能更好地触达到客户,缩小普惠金融在不同地区之间的发展差异,具有更广泛的覆盖度。

1.2 不同层面的普惠金融在地区之间的差异不同

在数字支持服务程度层面,数字普惠金融在不同地区之间的差异最小。由表 1,在数字支持服务排名前十的省份中,多数为经济较为不发达的偏远地区,这正是数字支持服务程度地区差异小的原因。也证实了上文提到的数字普惠金融客户触达能力强。

在覆盖广度层面,地区间差异较大,在使用深度层面的差异最大。由表 1 可知,在覆盖深度和使用广度排名前十的省份中,多数为经济发展较为发达的东部沿海地区。由于数字支持服务在经济较为发达的地区已经发展到一定瓶颈,其发展速度相较于经济落后地区较慢,所以更多的是发展数字普惠金融的使用深度和覆盖广度。

2 挑战

数字普惠金融以传统普惠金融为基础,利用信息技术创新,降低成本,拓宽融资渠道,提高资金供需效率,缓解融资约束问题。但在发展过程中,也面临一些挑战。

2.1 中小企业信用数据的完整性受限,阻碍数字普惠金融的良好应用

数字普惠金融应用信息技术进行信贷决策的关键是核心数据的质量,但由于信息的不透明,搜集到的中小企业的信息多为行为社交等数据,这对于判断其是否存在欺诈行为具有一定作用,但在反应财务价值方面十分有限。我国现阶段很多中小企业缺乏健全的现代企业管理制度,信息建设不成熟,无法向信贷机构提供有效、及时、全面的财务数据。信贷机构无法掌握准确信息,普惠群体的融资许可受到约束。

2.2 中小企业抵押担保物不足,商业银行盈利不确定性较大

中国现阶段很多中小企业都只具备轻资产的特征,无法达到商业银行对抵押物的要求,同时由于市场风险、利率风险、技术风险、违约风险等不确定因素,商业银行的收益缺乏稳定安全保证,因此,中小企业从数字普惠金融中收益有限。

2.3 中小银行要面对普惠金融数字化转型带来更为艰难的挑战

在普惠金融数字化转型过程中,大型银行和互联网金融机构能够利用自身优势及时适应转型升级带来的挑战,而中小银行却面临更为复杂的挑战。数字化普惠金融要求转变传统银行的商业和思维模式,不再局限于风险定价、风险管理和信用分析核心竞争力,同时要求以客户为本位替换以价值链为本位的思维模式。

2.4 缺乏健全的社会信用体系,信息不对称问题亟待解决

数字普惠金融的发展,需要有完善的信用体系为基础。目前,我国有关社会信用体系的法律条例比较碎片化,判断标准不一致。另外,社会信用基础设施不健全,数据信息共享平台能够覆盖中小企业还不完备,动态信息披露受到部门之间界限的阻碍,对企业多头借贷的信息也很难囊括,同时缺乏专业权威的信用评级机构。

3 机遇

3.1 政府对数字普惠金融的支持力度加大

为应对疫情带来的影响,政府出台了一系列支持政策,给数字普惠金融的发展创造了机遇。

(1)从供给侧看,这些政策为金融机构发展数字普惠金融提供了更有力的支持。首先,人民银行放宽货币政策,向普惠金融定向释放降准资金,降低中小银行 20% 的拨备覆盖率。银保监会鼓励金融机构对小微企业给予政策上的调整,例如调整还款付息安排、降低贷款利率、展期续贷等。这些政策增加了金融机构的流动性,降低了金融机构的资金成本。其次,银保监推行无接触贷款计划,鼓励金融机构积极拓展线上金融服务,提高了金融服务的数字化程度。最后,工信部将进一步推进数字基础设施的建设,培育壮大数字经济的新动能,为数字普惠金融的发展提供了技术上的支持。

(2)从需求侧看,这些政策加大了弱势群体对于数字普惠金融服务的需求。首先,财政部和国家税务总局实行减税降费、社保减免、生产补贴等措施,缓解了小微企业和个体工商户在疫情影响下的经济压力,提高了对数字普惠金融服务的需求。其次,多个省市发行数字消费券以刺激消费,增加了弱势群体对数字金融服务的使用。最后,一些企业也推出对小微企业、个体工商户和消费者的优惠政策,例如减免租金、延长账期、降低售价等,降低了其生产生活成本,刺激他们对普惠金融服务的需求。

3.2 数字普惠金融有很大的发展空间

首先,数字普惠金融的潜在客户有很多。受疫情的影响,一方面,部分企业和个人可能面临着此前没有遇到过的资金短缺的问题,从而社会的贷款需求增加;另一方面,医药器械等企业由于社会需求增加和疫苗科研经费的增加,会在此前的基础上扩大贷款需求。

其次,数字普惠金融的需求增加。疫情后期,人们的需求反弹,出现报复性消费等现象,总需求增加,投资增加,对信贷等金融服务的需求增加。

再次,数字普惠金融的客户黏性增强。受疫情影响,一些政府和企业政策的实施,使得更多资源流向资金短缺的小微企业,增加了其对数字普惠金融服务的黏性。

最后,数字普惠金融发生内生性变革。面对疫情的应对措施暴露了目前金融服务流程中存在的问题,为数字金融服务的进一步发展提供了动力。

3.3 全社会的数字化转型加快

疫情期间推行的无接触服务促进了数字技术的进步,推动了数字化产业的发展,加快了全社会的数字化转型,为数字普惠金融的发展提供了新的机遇。

一方面,政府加快数字化转型以提高行政效率,运用云计算、大数据等技术进行疫情防控;另一方面,企业加快数字化转型,利用线上运营模式,提高经营管理水平,例如许多主打线下销售的零售企业,由于疫情的冲击,主动或被动选择线上销售模式,企业员工的线上工作模式也加快了数字化转型。

参考文献

[1]李继尊.关于互联网金融的思考[J].管理世界,2015,(07):1-7+16.

[2]焦瑾璞,黄亭亭,汪天都,等.中国普惠金融发展进程及实证研究[J].上海金融,2015,(04):12-22.

[3]蒋亮,郭晓蓓,邓金堂,等.普惠金融视角下的小额信贷问题、原因与对策建议[J].西南金融,2021,12(01):38-49.

[4]黄益平,黄卓.中国的数字金融发展:现在与未来[J].经济学(季刊),2018,17(04):1489-1502.

作者简介:孟江(1990-),山东泰安人,硕士,研究方向:农村金融。

作者 孟江