《格萨尔》伟大的史诗在草原上流传

作者

作者

《格萨尔》经历了藏族社会发展的重要时代

《格萨尔》这部古老而宏大的英雄史诗究竟产生在什么年代?上限在哪里?这是一个有争论的问题。要对《格萨尔》这样一部历史悠久、结构宏伟、内容丰富的史诗的流传,演变和发展过程,作出比较接近实际的科学论述,需要在掌握大量资料的基础上,进行专门的研究。

通过多年的研究,我们认为,《格萨尔》的产生、流传、演变和发展,至少经历了这样几个重要的发展阶段:

第一,它的产生大约是在古代藏族氏族社会开始瓦解、奴隶制的国家政权开始形成的历史时期,即公元前300-400年至公元5、6世纪之前,大约相当于秦汉时期。同时也就是减族历史上的第一代赞普聂赤赞普兼并青藏高原上的小邦国家和部落联盟,建立雅隆王朝时期。

第二,松赞千布统一青藏高原各部落,建都拉萨之后(7世纪初叶至9世纪),史诗进一步得到丰富和发展,并逐步流传到周边国家和地区的各民族群众之中。其中最具有重要意义的是,随着吐蕃王朝军队的远征,史诗流传到喜马拉雅山南部地区,《格萨尔》文化成为喜马拉雅文化的重要组成部分。

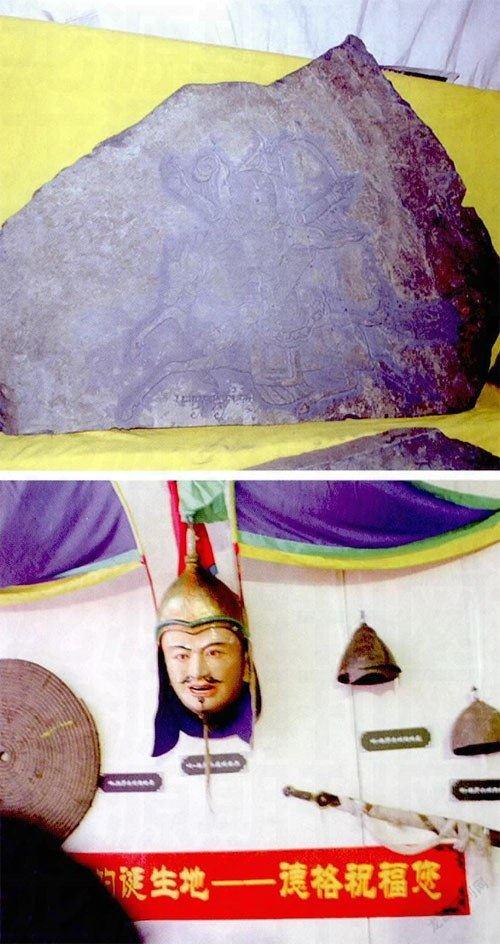

第三,在吐蕃王朝崩溃、藏族社会处于大分裂、大动荡、大变革时期,也就是藏族社会由奴隶制向封建农奴制转化的历史时期(10世纪到13世纪),得到广泛传播,并日臻成熟和完善。最迟在11世纪前后,随着佛教在藏族地区的复兴,也就是人们常说的藏传佛教的“后弘期”,《格萨尔》的框架基本成型。这时,一些僧侣开始参与《格萨尔》的搜集和传播,并出现了最早的手抄本。手抄本的编纂者、收藏者和传播者,主要是宁玛派(俗称红教)僧侣,其中一部分就是所谓的“掘藏大师”。而木刻本的出现,是比较晚的事情,在19世纪,由传说是格萨尔大王后代的德格岭仓土司主持,刻印了几部《格萨尔》。

分章本和分部本的出现——经过民间艺人不断的加工创造,其中某些部分就逐渐分离出去,独立成篇。发展到120多部,《格薩尔》最终成为世界上最长的英雄史诗。

按照通常的说法,最初阶段,《格萨尔》只有五六部,由三个部分组成,即:天界篇、降魔篇、地狱篇。从较早的一些手抄本以及民间流传的萨尔故事来看,是大体可信的。例如:《贵德分章本》和《拉达克分章本》等书,都包含这三个部分。

在长期的流传过程中,《格萨尔》出现了“分章本”和“分部本”两种形式。所谓“分章本”,就是在一个本子里,包括上面说的三个部分,从头讲到底。《贵德分章本》、《拉达克分章本》,以及《岭·格萨尔的故事》,都属于这一类。艺人在说唱时,也有这样说唱的。一些听众也愿意在很短的时间里,听一个完整的故事,有头有尾。

但在流传的同时,经过民间艺人不断的加工创造,故事情节不断发展,内容日益丰富,人物日益增多,艺术上日趋成熟、精美,其中某些部分就逐渐分离出去,独立成篇。这样的一部故事,藏语里叫“宗”。也就是我们现在所说的“分部本”。说《格萨尔》有多少多少部,指的就是这种“分部本”——“宗”。

从结构和形式来分析,《吉尔迦美什》、《伊利亚特》、《奥德赛》、《罗摩衍那》、芬兰的《卡勒瓦纳》等世界上著名的史诗,都属于“分章本”。“分部本”是《格萨尔》一种特殊的流传形式。此外,还有很多种异文本。

所谓“异文本”,就是同一个部本,包括“分章本”和“分部本”,有不同的唱本和抄本。这种“异文本”,少则一两种,多则有好几种,甚至有的达到了几十种不同的版本。如:《英雄诞生》、《赛马称王》、《霍岭大战》等部,在整部《格萨尔》里是比较受欢迎、流传最广的,因此,演唱的艺人也很多,西藏的扎巴、桑珠、玉梅、曲扎,青海的才让旺堆、昂仁、古如坚赞、达瓦扎巴等当今著名的艺人们都经常演唱这几部。在主要内容、主要人物、基本情节相同的前提下,又有演唱者各自的特点和不同的演唱风格。

这种“异文本”,有地区特点,语言特点,时代特点,此外,更重要的是,还有各个艺人自己独特的风格。因此,各种优秀的异文本有不可替代性,它们都有自己的听众(读者)圈,有独立存在的价值和意义。

在长期流传过程中,由于众多优秀的民间艺人和广大群众的共同创造,史诗的内容不断得到丰富和扩展,枝蔓横生,像葡萄串一样,越来越多,发展到120多部,最终成为世界上最长的英雄史诗。

古老的三界宇宙观,说明《格萨尔》的“母题”产生于佛教传入藏族地区之前。在后来的流传过程中,《格萨尔》里出现佛教的“天界”观念、“六道众生”和“轮回转世”的观念,这也是很自然的文化现象。

《格萨尔》说唱艺人在演唱时,经常用这样三句话来概括史诗的全部内容:“上方天界遣使下凡,中间世上各种纷争,下面地狱完成业果。”这与古代藏族先民的“三界宇宙观”是相一致的。不管后来《格萨尔》怎样演变发展,如同滚雪球,篇幅越来越长,内容越来越丰富,但“天界”、“人间”和“地狱”三界基本的结构和框架不变。这也是我说《格萨尔》“大约产生于古代藏族氏族社会开始瓦解、奴隶制的国家政权开始形成的历史时期,即公元前300-400年至公元5、6世纪之前”的主要依据。

我们以“天界篇”为例,来分析《格萨尔》的演变过程,看她是怎样不断地发展、不断地丰富起来的。

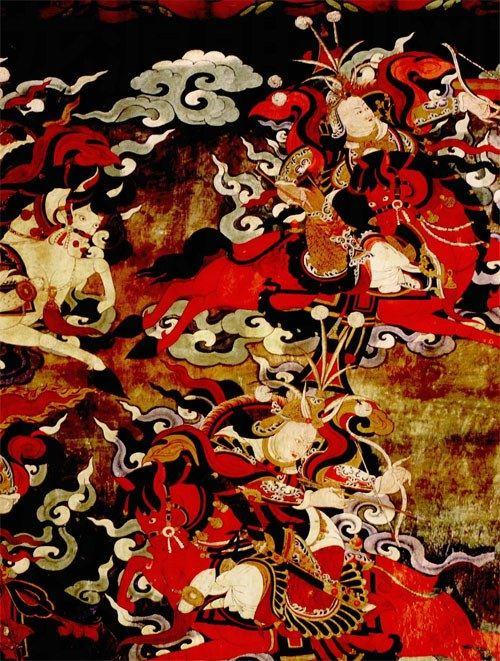

“天界篇”,开始叫作《英雄诞生》。包括这样一些内容:生活在雪域之邦的黑发藏民,遭受深重的苦难,天神发慈悲心,商议如何解救藏民的苦难,决定派格萨尔到人间,降妖伏魔,造福百姓,格萨尔在岭国诞生,格萨尔的童年生活;赛马称王,纳珠牡为妃,成为岭国国王。包括了从诸神在天界议事,格萨尔诞生,到他在岭国的赛马大会上夺魁,登上岭国国王宝座等一系列情节和内容。

诸神在天界议事、占卜打卦,在《贵德分章本》里是一章。在其他一些手抄本里,也只有很少的内容,只是简单地交代一下格萨尔的身份,说明他“身份高贵”,是“天神之子”,以及他到人世间的目的,他所肩负的使命。相当于一部小说的“引子”或“楔子”。

后来这方面的内容越来越丰富。听众很想知道“诸神在天界议事”的情况,“天界”在哪里?主宰“天界”的“神”是什么神?他们怎么知道“雪域之邦的黑发藏民,遭受深重的苦难”?为什么“派格萨尔到人间,降妖伏魔,造福百姓”?为什么派格萨尔,而不派别的神佛?说格萨尔是“天神之子”,他是哪个神的儿子?他为什么有那么神奇的力量,能够“降妖伏魔,造福百姓”、拯救“受苦受难的黑发藏民”?为了回答这许多疑问,那些与人民群众主要是农牧民群众有密切联系而又具有聪明才智和创造力的民间艺人们,不断地编出各种故事来回答自己受众的疑问,满足他们的好奇心和求知欲。

于是,从《英雄诞生》之部中分离出去许多小故事,成为独立的一部,即:《天界占卜九藏》。独立成篇后,情节有了很大发展,为听众(读者)展现了一个完整的天神世界。这里的神,主宰着包括人在内的芸芸众生的命运。内容增加了,情节也更加曲折复杂。上至天国,下至人间,中间还穿插了龙宫的故事。仅这一部,又有好几种不同的异文本。

最初,民间说唱艺人在《格萨尔》里讲述的“天界”和“天神”,与佛教徒所宣扬的以佛祖释迦牟尼为核心的“天界”、“天堂”、“极乐世界”迥然不同;《格萨尔》里所讲的“众生”,与佛教徒所宣扬的“六道众生”,也不相同。

这就说明:《格萨尔》这部古老的史诗的核心部分,她最初的“内核”,也就是西方民间文艺学家所说的“母题”,产生于佛教传人藏族地区之前,反映了古代藏族先民的宇宙观和自然观,反映了他们对宇宙最初的、也是最原始的观察、认识和思考。但是,佛教传人藏族地区之后,与雪域之邦固有的原始宗教和本土文化相结合,逐渐形成独具特色的藏传佛教,她的影响渗透到社会生活和文化艺术的各个领域,自然也会影响到《格萨尔》的演变和发展。在后来的流传过程中,《格萨尔》里出现佛教的“天界”观念,出现佛教中所讲的诸佛菩萨,出现“六道众生”和“轮回转世”的观念,在“地狱”里出现佛教宣扬的地狱观等等,也是很自然的。但是,所有这些,都改变不了《格萨尔》的核心部分、她最古老的故事或“母题”,产生在佛教传人西藏之前、藏传佛教形成之前这样一个基本事实。

从《英雄诞生》看滚叠球式的演变发展——格萨尔少年时代的生活情况是怎么样的呢?《英雄诞生》里没有讲。于是又产生了《神马招福》、《驯兽招福》和《察瓦绒箭宗》、《开启玛燮扎宝窟》等部。优秀的民间艺人在说唱时,也各有侧重。

除《天界议事》之外,《英雄诞生》的其他部分的演变就更大,像滚雪球似的越滚越多,越滚越大。较早的手抄本里,情节很简单,只讲格萨尔诞生的情况。后来越讲越多。讲述了格萨尔的父母,讲到他的家族,以及家族内部的关系和矛盾。从格萨尔的“身世”、“家族”,讲到部落和整个“岭国”的发展史。实际上是一个古代藏族部落社会形成、发展的历史。一次讲不完,一本书里写不完,又分出一些小部。如《郭岭之战》,讲的是格萨尔诞生之前,岭部落与郭部落之间的一场战争,由此讲述了他的生身母亲郭萨娜姆的家世。此外,讲了格萨尔的诞生史之后,又讲其他英雄的诞生史,这就产生了《嘉察诞生史》、《丹玛诞生史》、《绒察诞生史》和《辛巴诞生史》等部。一部诞生史,演变成五六部诞生史。甚至还有《30英雄诞生史》,岭国30位英雄的经历都要讲述。讲了30位男英雄的经历之后,还要讲30位女英雄的经历。

格萨尔少年时代的生活情况是怎么样的呢?《英雄诞生》里没有讲。于是又产生了《神马招福》、《驯兽招福》和《察瓦绒箭宗》、《开启玛燮扎宝窟》等部,讲述少年格萨尔驯服烈马、与野兽搏斗,锻造武器、制造弓箭、寻找财宝的故事,表现了格萨尔从小就有意识地培养和锻炼自己不畏强暴、不怕艰难的勇敢精神,为以后征战四方,降妖伏魔,作了很好的铺垫。

那些优秀的民间艺人在说唱时,也各有侧重,各有特点。如著名说唱艺人扎巴讲的《英雄诞生》,内容丰富,情节曲折生动。但他只讲格萨尔本人的诞生史。女艺人玉梅讲的《英雄诞生》之部,内容比较单薄,但她又从中分离出两部,独立成篇,即:《嘉察诞生史》和《丹玛诞生史》。说唱时,她一开头便讲:

“关于英雄格萨尔大王的诞生史,很多人都讲过,大家也很熟悉,我就不多讲。今天我专讲格萨尔大王的兄长、岭国30员大将里的头号英雄嘉察诞生的历史。”

《赛马称王》最初只是《英雄诞生》中的一个情节。《贵德分章本》里就没有赛马的内容,格萨尔不是经过赛马夺魁,赢得王位,而是按照“天意”,珠牡招他为婿,由于珠牡的父亲嘉洛丹巴坚赞是当地的大头人,入赘的格萨尔后来也成为部落首领。后来《赛马称王》不但独立成篇,而且流传广泛,出现了多种说唱本和手抄本、木刻本,深受广大藏族群众的喜爱,其影响,远远超过了诞生史本身。

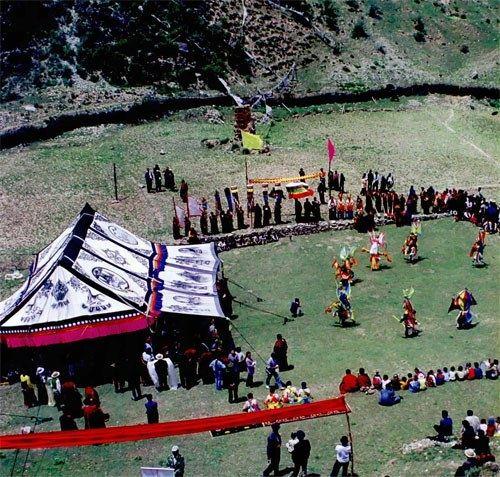

这也是很自然的,完全符合生活的逻辑。《格萨尔》本身就是在牧业文化的基础上产生的,反映的是游牧民族的生活。赛马是藏族人民最喜爱的一种娱乐活动,每逢喜庆佳节,都要举行赛马,获胜者往往被当作英雄,受到整个部落的尊敬。不少地方在举行赛马之前,由艺人说唱一段最精彩的《赛马称王》片段,以示祝贺。久而久之,这一部分内容不断得到充实和发展,广泛流传,而且出现了多种异文本。果洛州的艺人昂仁,就专讲《赛马称王》。

有人说,格萨尔是通过赛马登上岭国的王位,从此开始了他辉煌的英雄业绩。赛马在他的一生中,具有决定性的意义。因此,古代藏族人民就普遍开始赛马,图个吉利,这是“岭国遗风”。

但也有人认为,藏族先民早就有举行赛马的习俗,因为藏族本来就是马背上成长的民族,《格萨尔》只是延续和展示了这种传统。

其实,这两种说法没有本质的区别,只是强调了格萨尔与战马有着密切的联系。在草原文化的背景之下,《赛马称王》成为流传最广、最受群众欢迎的一部,也应该是很自然的事情。

《赛马称王》反映了古代藏族部落社会崇尚英雄而不是尊崇血缘的风尚。十多部独立成篇的分部本就从《英雄诞生》中演变而来。

《赛马称王》所表现的正是古代藏族部落社会崇尚英雄的风尚。按照《赛马称王》里的描述,在岭国举行赛马大会时,岭国的每一个成员,不论年龄大小,没有男女之分,也不看出身高低贵贱,人人都有平等的权利。在这里,机会是均等的,关键是要看你有没有本事,是不是真英雄。你在赛马大会上战胜所有对手,取得胜利,你就可以娶岭国最美丽的姑娘珠牡做你的妻子,获得活动最珍贵的奖品“七彩”,即七种宝贝;更为重要的是,可以登上岭国国王的宝座。这说明什么呢?说明在古代藏族社会,崇尚英雄,谁能带领本部落的民众战胜别的部落的入侵,保卫本部落群众的利益,造福百姓,谁就能得到百姓的拥戴,成为部落首领。

但是,在部落社会开始瓦解,奴隶制的国家政权建立之后,国家的最高权力即王位实行世袭制,通过赛马、作战等英雄行为获得王位的机会和可能不复存在。从崇尚英雄行为,变为崇尚血统。赞普的王位,只能由赞普的子孙来继承,哪怕他是白痴,是傻瓜。从藏族历史上的第一个赞普聂赤赞普,到第34代赞普雄才大略的松赞干布,到吐蕃王朝最后一个赞普朗达玛,在一千多年的历史里,几十个赞普没有一个是通过赛马、作战等英雄行为登上赞普宝座,全部是赞普的后代继位。这就充分说明,

《格萨尔》中的《赛马称王》之部反映的、表现的是古代藏族部落社会的历史。

本来,格萨尔在赛马大会上获胜,夺得王位以后,故事可以告一段落,诞生史部分也就结束了。但后来又出来一部《举世煨桑祭神》,讲的是格萨尔即位之后到降伏各地妖魔之前的一段故事。史诗里引用格萨尔的话说:“没有弓射不了箭,没有神办不成事。”所以要举行法会,煨桑祭神,让各种神灵在将来降妖伏魔的战争中护佑岭国的将士。

煨桑祭神是苯教一种古老的习俗,后来被佛教徒继承,成为藏族社会十分普遍的一种宗教仪轨和民俗活动。在史诗中出现“煨桑祭神”这样一个分部本,也是顺理成章的事。

根据我所能找到的有关《格萨尔》的资料,以及著名说唱艺人扎巴、桑珠、玉梅、昂仁、才让旺堆、古如坚赞等人的叙述,作一个概括的分析,“诞生史”部分,大体经历了这样一些发展过程:

史诗的开篇(分章本里的一节)——《英雄诞生》。《英雄诞生》再演变:《天界占卜九藏》——《董氏预言授记》(实际上是岭部落的形成史)——《郭岭大战》——《嘉察猎鹿》——《英雄诞生》——《神马招福》——《驯兽招福》——《察瓦绒箭宗》——《开启玛燮扎宝窟》——《西宁马宗》——《嘉察诞生史》——《丹玛诞生史》——《绒察诞生史》——《辛巴诞生史》——《赛马称王》——《举世煨桑祭神》。

由一个章节,分离成独立的一部,然后又演变发展成十多部独立成篇的分部本。

《格萨尔》发展演变的基本脉络,大体是这样的。

四部降魔史是支撑《格萨尔》这座艺术宫殿的四根栋梁,从这里不断派生出更多的宗,成为讲不完的降魔故事。18不是实数,而是代表着“多数”。

《格萨尔》里说,由于魔怪兴妖作乱,闹得人世间不得安宁,黎民百姓苦不堪言。格萨尔降临人间,就是要降伏这些妖魔鬼怪。征战四方,降妖伏魔,成为“降魔篇”的主要内容。也是整部史诗最精彩、最吸引人的部分。这一部分的演变、发展,更是十分突出,十分明显。比如:最初,只讲到两个“魔王”,即霍尔部落的白帐王和北方魔国的魔王鲁赞。在《天界占卜九藏》里,莲花生大师对推巴噶瓦(即天界里的格萨尔)发出预言:要他到人间“降伏霍尔和鲁赞”。

后来才出现“四大魔王”的提法。汤东杰布为岭国百姓圆梦时说:“那幢幡覆盖四方土地,是威镇四方的象征,是打击四大仇敌,降伏边地妖魔的象征。”于是便产生了《魔岭大战》、《霍岭大战》、《姜岭大战》和《门岭大战》,通称“四部降魔史”。格萨尔降伏“四大魔王”的英雄业绩,构成了史诗的主体部分。

假如把《格萨尔》这部卷帙浩繁、结构宏伟的史诗,比作一座雄伟的艺术宫殿,那么,这四部降魔史,就是支撑这座艺术宫殿的四根栋梁。如果拿人体来比喻,就是一个人生命力运行的经络系统。其他各部,都可以看作是从这里派生出来的。降伏四大魔王之后,世间还有许多妖魔在危害百姓,兴妖作乱,格萨尔的英雄业绩也远未完成。于是又出现了许多新的分部本——“宗”。“宗”越来越多,按照内容、情节、规模和篇幅,被划分为“18大宗”,“18中宗”、“18小宗”,此外又派生出若干个更小的宗。

所谓“宗”,在藏语里是城堡、堡垒的意思。在《格萨尔》里,“宗”,指的是古代藏族的部落联盟,或小邦国家。格萨尔征服一个部落联盟或小邦国家,就构成一个相对完整的故事,也形成一个独立的分部本,即:“宗”。意译就是“征服小邦国家(或部落联盟)的故事”。“18大宗”,讲的就是格萨尔征服18个小邦国家(史诗里自然被夸张成很大的“魔国”)的故事。“18中宗”、“18小宗”和几十个更小的宗,就是相对来讲,比较小的“国家”或部落联盟。“18”,在藏语里表示多数。并不是实数。

《格萨尔》最后一部分是“地狱大圆满”。按照传统世俗的说法,讲完这一部,艺人自己也完成“果业”,很快会死去。所以多数艺人平日都忌讳讲这一部。但是,这一部在流传过程中仍然出现了几种分部本。

最后一部分是“地狱大圆满”。这一部分的内容,基本上没有重大变化。这一部讲的是格萨尔大王完成降伏妖魔的大业,准备返回天界。但当他回望人间,却不见自己的生身母亲郭姆,也不见爱妃珠牡和阿达娜姆。仔细一看,母亲和爱妃以及岭国很多战死的英雄和将士,还在地狱里遭受苦难。格萨尔十分愤怒,直奔地狱,砸了阎王殿,拯救母亲和爱妃,—起返回天界。同时超度了在地狱受苦受难的将士们的亡灵。

民间艺人们相信这样一种传统的说法:讲完这一部,艺人自己也完成“果业”,很快会死去。所以平日里艺人们都忌讳讲说这最后的一部。一般是在逝世之前,为了不让史诗失传,才“按照神的旨意”,讲给最亲近、最有“缘分”的人。大家都很少去讲,故事情节自然也不会得到更多的充实和发展。

但是,这一部分也不是没有一点变化和发展,在流传过程中也出现了几种分部本。格萨尔拯救了母亲还不够,爱妃珠牡和阿达娜姆等人,还在地狱。救了母亲,还要救妻子,于是又分离出一个新的分部本。阿达娜姆是格萨尔的一个爱妃,她原来是魔王鲁赞的妹妹,因爱慕格萨尔的英勇睿智,帮助格萨尔降伏了魔王,并同格萨尔成亲。她相貌出众,武艺超群,其经历很有些传奇色彩。于是又产生了一部《阿达娜姆》,专讲她在地狱里的遭遇。

救了母亲和妻子,岭国众多战死的将士,因战争而死亡的许许多多岭国百姓也堕入了地狱。格萨尔是大智大勇的“天神之子”,是“世界雄狮大王”,不能不顾岭国将士和百姓,他负有“拯救众生出苦海”的使命。于是,格萨尔又超度所有沦入地狱之苦的众生的亡灵。因此,这部分的内容也不断地得到扩展。

从内容上看,格萨尔完成降妖伏魔的使命,返回天界,故事也就可以结束了。但又出现了一部《安定三界》,综述格萨尔一生征战四方、除暴安良、造福百姓的英雄业绩。这里没有什么动人的情节,主要是“赞颂辞”。

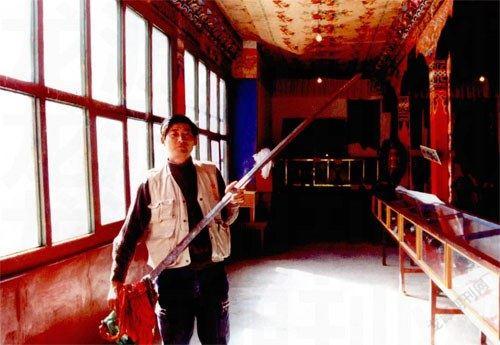

说唱艺人在《格萨尔》发展过程中的重要作用——《格萨尔》说唱艺人,藏语称作“仲肯”,意为讲故事的人。千百年来,《格萨尔》能在世界屋脊上广泛流传,经久不衰,主要应该归功于那些优秀的民间说唱艺人。

同其他民族的史诗和民间文学作品一样,《格萨尔》基本的传播方式有两种:一是靠民间艺人口头传唱;二是靠手抄本与木刻本保存和传播。而最基本、最主要的形式还是靠众多的民间艺人世代相传。手抄本和木刻本的基础也是民间艺人的口头说唱。

作为民间文学作品,史诗《格萨尔》语言艺术的主要特点是朴素自然,通俗易懂。这种口语化、通俗化、大众化的特点,同史诗口耳相传的流传形式有着密切联系。在长期的流传过程中,《格萨尔》的语言千锤百炼,达到炉火纯青的地步,集中地体现了藏族语言的特点和优点,是藏族语言艺术的宝库。这也是《格萨尔》永葆艺术生命力,深受群众欢迎的一个重要原因。

作为民间文学作品,《格萨尔》从本质上讲,不是文人用笔写出来的,而是许许多多来自民间的说唱艺人们用嘴唱出来的。与这一特征相联系,从艺术形式上讲,是散韵结合,民间艺人在说唱时边讲述,边吟唱,夹叙夹议,散文部分主要是讲述,而韵文部分则是吟唱,抑扬顿挫,跌宕起伏,扣人心弦,使广大听众喜闻乐见,历久不衰。结合情节的发展,民间艺人还不时发出精彩的评论和富于哲理、生动有趣的感慨,既吸引了听众,增加了趣味性和娱乐性,又深化了主题,增强了作品的知识性和思想性。

《格萨尔》说唱艺人,藏语称作“仲肯”,意为讲故事的人。千百年来,《格萨尔》能在世界屋脊之上广泛流传,历久不衰,主要应该归功于那些优秀的民间说唱艺人,他们是史诗最直接的创作者,最忠实的继承者,最热情的传播者,是真正的人民艺术家,是最优秀、最受群众欢迎的人民诗人。在他们身上,体现着人民群众的聪明才智和伟大创造精神。那些具有非凡的聪明才智和艺术天赋的民间艺人,对继承和发展藏族文化事业做出了不可磨灭的贡献,永远值得我们和子孙后代怀念和崇敬。若没有他们的非凡才智和辛勤劳动,这部伟大的史诗将会湮没在历史的长河中,藏族人民乃至整个中华民族,将失去一份宝贵的文化珍品。

从广义上讲,《格萨尔》在整个青藏高原广泛流传。凡是有《格萨尔》流传的地方,就有说唱艺人。但是,随着生产力的发展,以及政治制度、宗教观念、文化教育、文学艺术、群众文化等各方面的发展变化,藏族社会发生了巨大变化,也影响到《格萨尔》的流传和演变。到了现代,主要在农村和牧区流传,从被称为“世界屋脊上的屋脊”的阿里高原,经藏北草原、三江流域、横断山脉地区,再翻越过唐古拉山,到长江源头和黄河源头;从阿里向西,翻越喜马拉雅山,经拉达克地区,到喜马拉雅山南麓,在这样一片广大地区,形成了一个史诗流传带。在这个流传带,不断有说唱艺人在吟诵这部古老的史诗。根据我们的调查,上个世纪80年代,在中国境内尚有100多位不同类型的说唱艺人。1991年被政府有关部门授予“杰出说唱家”和“《格萨尔》说唱家”的艺人就有20多位。他们是当代最优秀的说唱艺人。在拉达克和巴基斯坦等地也有一些说唱艺人。

艺人群的存在,确实具有重大的实践意义和理论价值,对于深入研究《格萨尔》这部古老的史诗,研究藏族文化,都具有十分重要的意义。

史诗对人类社会的发展进步有着里程碑般的作用;史诗是民族精神的歌者;史诗是美好理想的寄托者。

史诗,这一人类童年的时代产物,是“同一定社会发展形式结合在一起”(马克思语)的,对人类社会的发展进步有着里程碑般的作用。

关于《格萨尔》的产生时代,诸多学者均有所研究,结论虽各个不同,依据均来自史诗本身。在《格萨尔》中,存在着各个不同时期、不同年代的生活、战争及各种文化的痕迹:从原始部落到吐蕃的极盛而衰,从原始的图腾崇拜到对15世纪才创立的黄教教派的推崇和弘扬,史诗无所不有。在此,所要讨论的并非史诗产生的年代,从历代学者对史诗的产生年代所给予的浓厚兴趣,应该得到这样的结论:《格萨尔》确实是社会生活的一面镜子,它所呈现给人们的,几乎包容了藏族人民生活的一切。由于人们观“镜”的角度不同,因而结论不同。

史诗是民族精神的歌者。一个伟大的民族定有支撑本民族生存的物质力量,也不能没有精神力量,从某种意义上讲,特别是物质匮乏的古代社会,这种民族精神的支撑作用就显得更为突出和重要。因此,每个民族都在竭力地讴歌民族精神,以使其辉煌,使其弘扬。藏族的文学作品浩如烟海,然而,对民族精神的讴歌,当首推《格萨尔》。

史诗是美好理想的寄托者。《格萨尔》的产生年代,社会动乱时期,兵灾战祸,民不聊生,百姓们处于极度的水深火热之中。然而,史诗却常常为我们展示一幅幅美丽动人的画面。绿草如茵,鲜花盛开,雪山高耸,冰清玉洁。人们在草原山坡放牧牛羊,姑娘们采摘鲜花,小伙子们骑马涉猎,老人们围坐在灶火旁,……打开阿里金窖,金沙滚滚。攻下珊瑚玛瑙城,珊瑚树成林,玛瑙块似山,攻取蒙古马城、穆古骡子城、柏日羊城、大食牛城,……人们获得了成群的家畜。攻取青稞城,人们获得了粮食;而金银珠宝的获得,则使人们陡然成了富翁。……这一切的一切,在当时的社会环境下,是不可能也不允许的。这不过是人们的向往,向往和平安宁而富庶的生活。因此,人们把最美好的东西倾注于史诗之中,以极大的热情讴歌这种理想生活,从中得到心灵上的快慰和满足。应该说:《格萨尔》实现了这种心理要求,成为人们美好理想的寄托者。

从史诗《格萨尔》产生、流传、演变和发展的过程来看,时间跨度非常之大,有一两千年之久,从藏族的社会形态来看,自原始社会末期的部落社会,氏族社会,经历奴隶主专政的奴隶制社会,到封建农奴制时代,历史上藏族社会发展的几个重要时期,都对《格萨尔》的流传、演变和发展产生过影响,各个重要的历史时期的发展变化,都在这部宏伟的史诗里得到直接或间接的反映,使她日趋丰富和完善。反过来讲,史诗《格萨尔》对各个时期藏族文化的发展,也产生了巨大的促进和推动作用,从而在藏族文化史上确立了她不可替代的重要地位。可以毫不夸大地说:在藏族文化史上,没有第二部作品能像《格萨尔》那样深刻地反映古代藏族社会发展的历史。

作者 降边嘉措