史诗中的高原地理

作者

作者

我出生在金沙江边,我的家是在一个半山坡上,门前有一个大石包,与路面相齐,下端是一个陡壁。石包上有一对明显的脚印,右脚脚面很深,十分清晰。左脚脚髁深陷,形同石臼,不见脚面和脚趾。藏族群众一看就明白:站在这里的人的所摆的姿势是正在用抛石器(藏语叫“乌朵”)抛石头。右脚脚面约有三四尺长,左脚脚髁有半尺多深。我从懂事的时候起就知道,那双脚印是英雄格萨尔留下的。我的家乡属于康巴地区,是《格萨尔》广泛流传的一个地方,有很多说唱艺人在传唱这部古老的史诗。

故事里说,当年格萨尔为了夺回被姜国萨丹王抢占的大盐湖,为岭国人民带来他们迫切需要、一刻也离不开的食盐,率领岭国将领去攻打姜国。走到金沙江边,也就是我们老家时,格萨尔斗志昂扬,一时兴起,站在高坡,挥动抛石器——“乌朵”,向姜国抛去一块巨大的石头,警告魔王萨丹:我格萨尔来了。由于格萨尔用力过猛,在大石包上留下了深深的痕迹。

寻找格萨尔的足迹

在藏族历史上,无论是民间,还是僧侣文人当中,一直存在着格萨尔究竟是神还是人,是“有形”还是“无形”的争论。在这里所谓的“有形”和“无形”都是一种佛教术语,按照佛教的观念,神灵和鬼怪都有“有形”和“无形”两种存在方式。由于《格萨尔》这部古老的史诗的主人公格萨尔具有神奇的本领、无敌的力量、无与伦比的勇气和智慧,在长期的流传过程中,在民间产生了很多神奇的传说故事,于是便产生了格萨尔究竟是神还是人、是“有形”还是“无形”的争论。对于《格萨尔》这样一部产生在远古时代、历史悠久、内容丰富、流传广泛的英雄史诗来说,产生这种争论和疑惑并不奇怪,是很正常的。这种争论和疑惑,在关于古希腊的荷马史诗和印度两大史诗的讨论中都曾产生过。

由于荷马史诗在整个欧洲,乃至全世界都享有极大的声誉,由于它在世界文学史上占有特殊重要的地位,一个城邦如果被看作是荷马的故乡便成了一种特殊的荣誉。因此,在欧洲曾出现过这样的情形:很多城邦都争说本地是荷马的诞生地,起初是7个城邦争说是荷马的诞生地,后来是11个城邦,再到后来发展成更多的城邦都争说本地是荷马的故乡,各自都拿出不同的证据用各种办法加以论证,有关荷马的传说也就越来越多,荷马的传记也出现不少,流传较广的就有七八种之多。

在藏族关于格萨尔的传说中,也出现了类似的情形。所不同的是,人们争论的不是史诗的作者,因为史诗的部数太多,篇幅太大,内容太丰富,流传太久远,不可能有一个公认的作者。大家争的是史诗的主人公格萨尔的故乡和他征战过的地方,即使是那些绝对不可能是格萨尔故乡的地方,也争相传说有一些关于格萨尔活动的遗迹,并由此而引以为骄傲和自豪。除遗迹之外,格萨尔传说还产生了另一个亚文化效应,就是很多人自称是格萨尔或他的某一个大将或英雄的后代,并以此为荣耀。

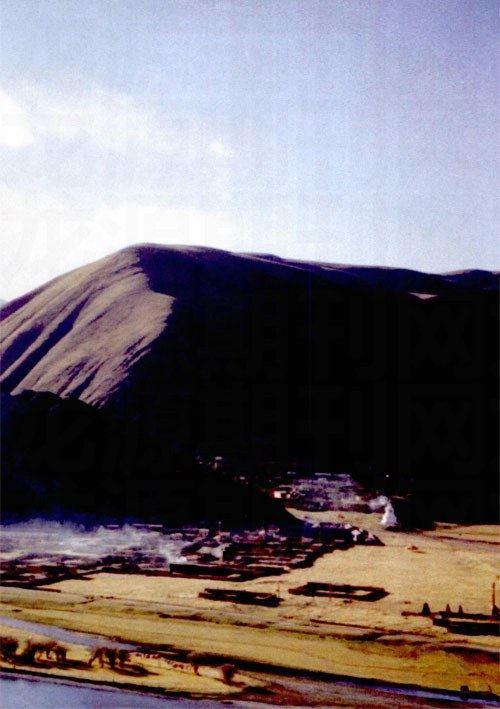

阿须草原——格萨尔的诞生地

孕育了中华民族5000年古老文化的黄河和长江源头,普遍被认为是格萨尔的故乡,是格萨尔降临人间、并历经磨难走向辉煌的地区。

民间传说,今天的四川省甘孜藏族自治州德格县阿须草原是英雄格萨尔的诞生地。《格萨尔》的《英雄诞生》之部里说:

“要说觉如的出生地,名叫吉苏雅格康多。

两水交汇潺潺响,两岩相对如箭羽,茵茵草滩如铺毡;

前山大鹏凝布窝,后山青岩碧玉峰;

右山如同母虎吼,左山矛峰似红岩。”

阿须草原的牧民们认为,史诗里描述的情景,与阿须草原的地势地貌、山川河流,完全相吻合,连地名也完全相同。这片草原就叫作“吉苏雅格康多”,山谷里有两条小溪流到草坪上,然后汇合成一条河,经过绿草如茵的草原,缓缓地流向远方,这正印证了史诗中关于“两水交汇潺潺响,两岩相对如箭羽,茵茵草滩如铺毡”的描述;草坪后面,有两座石山,遥遥相对,也印证了“两岩相对”的说法,碧绿的草原,犹如铺上一条硕大无比的草绿色的毡毯,真是“茵茵草滩如铺毡”。在当地群众中间,也流传着类似的民歌,还有很多关于格萨尔幼年时代的故事。

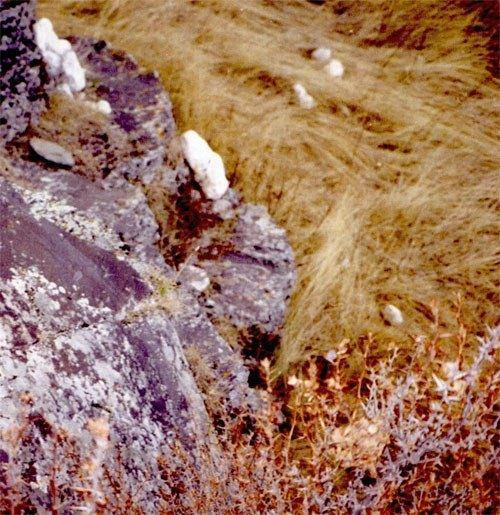

在阿须草原的中心,有一个形似青蛙的巨大岩石,相传格萨尔就诞生在这个地方。民间传说,格萨尔诞生时,天空祥云飘飞,草原上出现了彩虹,苍龙在太空舞动,发出撼天动地的巨响,出现了各种祥瑞的征兆。当郭母临产时,腹痛难忍,她从帐篷爬出,挣扎着爬上一块形似青蛙的巨大岩石,两脚用力蹬踩,以减轻疼痛。由于用力过猛,竟然将巨石蹬裂,劈成两块,蹬裂的岩石上留下了两个深深的脚印。

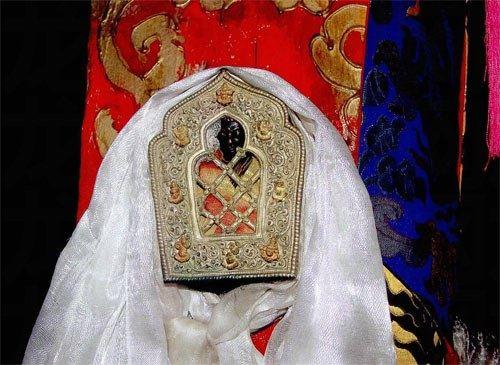

在这巨石的一侧,清晰地印着3岁大小的孩子裸身的痕迹。相传格萨尔刚一诞生,就有3岁孩子那么大,他从母亲的怀里跳起来,背靠岩石,眺望远方。头部、后背、臀部和小腿就印在岩石上,留下了深深的印迹。当地群众对这种传说深信不疑,把它当作圣地来崇拜,经幡林立,嘛呢石高垒,千百年来,香火不断。后来,传说是格萨尔的兄长岭国大英雄嘉察协噶后代的德格岭仓土司,为纪念英雄格萨尔,在巨石旁边修建了格萨尔庙。这就是格萨尔庙最初的起源。据说格萨尔庙是与著名的德格印经院同时建成的,至今已经有几百年历史了。

格萨尔庙主楼有两层,一层是大殿,正中有铜铸的格萨尔骑马征战像,十分雄伟壮观。格萨尔塑像后面是岭国大将威尔玛的13个保护神,它们依次为:大鹏、青龙、雄狮、猛虎、野驴、野狼、灰鹰、花鹞、白胸罴、白肩熊、金蛇,野牛、长角鹿。正中左右两边塑有岭国信仰的12大佛。格萨尔铜像的两侧耸立着岭国的30位英雄。还有珠牡、梅萨等13位妃子的塑像。这些塑像神态各异,是根据史诗中的描述塑造的,能够充分显示每个人物的身份和特征。

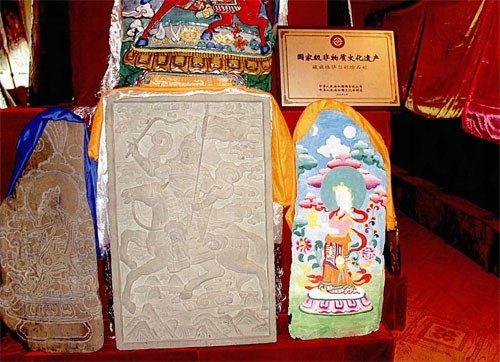

庙内四周的墙壁上,绘满了壁画。这些壁画形象地展示了格萨尔一生光辉的业绩,堪称是一部《格萨尔》画传,有极高的艺术价值和史料价值。

此外,这座寺庙里还有许多岭仓土司家长期珍藏的与格萨尔有关的宝物,其中最重要的有传说是格萨尔使用过的朱红印章,传说格萨尔使用过的“如意成就”藤鞭;格萨尔和岭国大将使用过的头盔、宝刀和长矛等各种兵器;被称作智慧老人的绒察查根的家谱;英雄年查阿登使用過的宝剑以及格萨尔的岳父丹巴坚赞的胸饰等等,都被当地人视为珍贵文物。

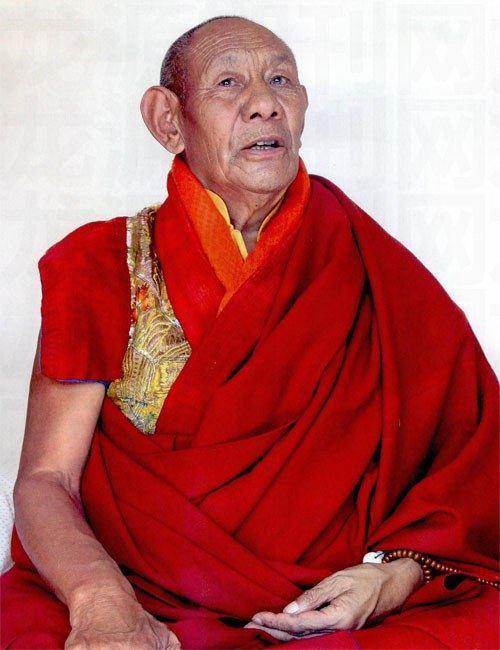

现在,在巴伽活佛主持下,正在当地筹建“格萨尔博物馆”,这将是又一个重要的“格萨尔”文化工程。德格被认为是格萨尔故里;以德格为中心的康北地区,是康巴文化的发祥地之一,那里有深厚的“格萨尔”文化底蕴,有广泛的群众基础。在那里建立“格萨尔博物馆”,会进一步促进和推动德格地区“格萨尔”文化事业的发展。

玛曲——历经磨难走向辉煌的地方

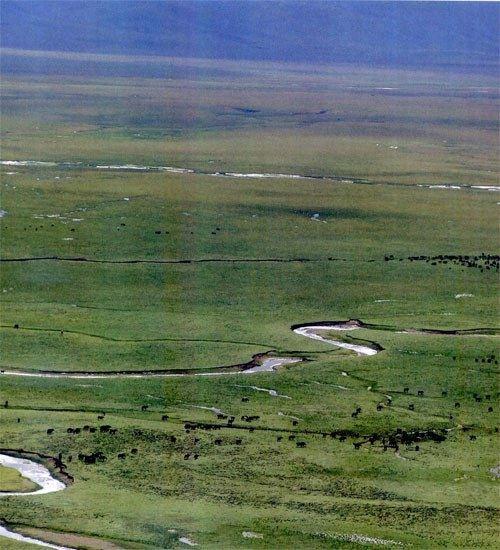

黄河从巴颜喀拉山发源,一路浩荡东下,在青藏高原东部边缘突然一个大转弯,形成了433公里的黄河第一湾,玛曲县就被这第一湾所怀抱。玛曲,藏语,就是黄河。“玛曲”是我国唯一以中华民族的母亲河——黄河命名的县。

玛曲县位于甘肃省西南部,甘、青、川三省交界之地,是一个以藏族为主体的纯牧业县,是甘南藏族自治州面积最大的县,地形复杂多样,草原、高山、河谷相间其中,高原湖泊星罗棋布,高原风景,空旷奇异。

玛曲也是亚洲最优良的草场之一,欧拉羊、阿万仓牦牛(欧拉和阿万仓都是地名)和“河曲藏獒”,都为玛曲县所独有,堪称“特色产品”。而这三种特产,都与格萨尔的故事密切相连。民间传说,欧拉羊和阿万仓牦牛是少年格萨尔迁徙到黄河湾后养育的;而名扬天下的河曲藏獒是格萨尔放牧时用来保护牛羊的牧犬。

而这里的另一种特产——河曲马,更是为格萨尔所成就的英雄业绩立下了重大功劳。相传,格萨尔成为岭国国王,征战四方时,他的勇士们骑的战马,大都是河曲马。当地群众至今引以为荣耀,每当举行赛马大会时,都要骑河曲马。

在史诗的描述中,少年格萨尔受到他阴险狠毒的叔父晁通的迫害,从长江上游的阿须草原来到黄河上游地区,历经磨难,增长了智慧,增长了才干。在这里他找到马中之王——河曲神骏,少年格萨尔骑着这匹神骏,在岭国的赛马大会上力挫群雄,登上了岭国国王的宝座,从此便开始了他辉煌的业绩。

在玛曲县境内,关于格萨尔的遗迹有70多处,其中最著名的自然是离县城不远那片美丽的草原玛麦玉隆。史诗里说,格萨尔和他的母亲从长江上游地区来到黄河上游地区时,第一个落脚点就在玛麦玉隆。据不完全统计,在已出版的近百部《格萨尔》诗篇中,有40多部里反复出现“玛曲”这个地名。玛曲县因而成为探索和研究《格萨尔》演变发展的重要地方之一,引来众多的《格萨尔》研究者和爱好者。玛曲人民也引以为光荣和自豪,他们的民歌里唱道:

草原上的露珠,亲吻过格萨尔的马蹄,

雪山上的雄鹰,聆听过格萨尔的呼号;

山谷里的溪流,洗涤过格萨尔的征尘,

蓝天上的白云,见证过格萨尔的神勇。

六弦琴是藏族特有的一种乐器,当地盛传“格萨尔弹唱”。每逢草原上重大盛会,总要举行格萨尔千人弹唱,景象十分壮观。玛曲人还说:

生活,如果少了弹唱,就不会如此美丽。草原,如果少了歌舞,就不会如此动人。如果琴弦是流淌的河,格萨尔的传说就是河上不息的浪花。格萨尔千人弹唱,让遍地的鲜花作音符,格萨尔千人弹唱,让满天的彩霞作旋律。……一个民族的悲欢,就在这琴弦上起伏;一个社会的兴衰,就在这舞步中表露。

果洛——赛马称王的草场

果洛人民自豪地说:果洛草原是黄河的发源地;也是《格萨尔》的发祥地。这里的圣山圣水圣湖孕育了一部不衰朽的伟大史诗——《格萨尔》。

果洛藏族自治州位于青藏高原的东部,青海省东南部。地处巴颜喀拉山和阿尼玛沁雪山之间,黄河就发源于这片壮丽的土地。黄河之南,有果洛人祖先的发祥地、神奇雄伟的年宝玉泽;黄河之北的阿尼玛沁雪山就是传说中格萨尔大王的寄魂山。在阿尼玛沁山脚下玛沁县有“格萨尔煨桑台”,每年夏季,都会有很多群众围绕煨桑台转山朝佛,焚香敬神。

史诗《格萨尔》可以说全面而深刻地反映了古代藏族部落社会的发展历史,因此,部落社会是《格萨尔》赖以产生、流传和演变发展最深厚的社会基础。而解放前的果洛草原就是一个典型的部落社会。正因为这样,《格萨尔》在这一地区流传十分广泛。果洛人民自豪地说:果洛草原是黄河的发源地;也是史诗《格萨尔》的发祥地。正是这里的圣山圣水圣湖孕育了这一部不朽的伟大史诗——《格萨尔》。当地人说,在这片山峦逶迤、河流纵横、水草丰美的土地上,每一座山峰都有关于格萨尔的传说,每一片草原都留下了格萨尔的足迹;每一条幽谷山壑都记载着格萨尔的英雄业绩;每一顶帐篷都在吟诵着这部不朽的诗篇。

民间传说,果洛草原是格萨尔赛马称王的地方。在今达日县境内有格萨尔被岭国人民拥戴为国王后修建的“格萨尔狮龙宫殿”。这座宫殿几经破坏,又多次修复,仿佛见证了历史的沧桑变化。最近一次大规模的修复重建工程,是从上个世纪80年代开始的。主持这一工程的是丹巴尼玛活佛。原全国人大副委员长十世班禅曾亲自审定狮龙宫殿的重建方案,帮助选择建宫地址,在修建过程中又具体给予指导。1992年3月10日,原全国政协副主席、中国佛教协会会长赵朴初为“格萨尔狮龙宫殿”题词。

狮龙宫殿内有绚丽多彩、姿态各异、栩栩如生的格萨尔人物形象的雕塑。宫殿四周呈现八宝如意图山形,周围起伏的群山,犹如连心的叶纹,无论从哪个方向观看,仿佛都朝向狮龙宫殿。

如今,狮龙宫殿已初具规模,以宏伟雄壮的姿态巍然屹立在果洛草原。它成为了传播《格萨尔》文化知识的场所,从事《格萨尔》研究的基地,也是果洛州开展文化旅游的一个重要景点。

位于黄河源头的玛多县,传说也是“格萨尔故里”。玛多——藏语里是“黄河上游”的意思,是黄河源头的第一个县。成为黄河上游最主要水源的三湖——嘉仁湖(即扎陵湖)、鄂仁湖(即鄂陵湖)和卓仁湖(即卓陵湖),均在玛多县境内。这三个湖,传说是岭国三部落的寄魂湖,在历史上,环湖牧场以水清草好而著称,传说决定格萨尔命运的赛马大会,就是在这片美丽的草原上举行的。

征战的故事和英雄的足迹一起遍布雪域高原

史诗中讲,格萨尔经过赛马成为岭国国王之后,率领岭国的勇士们,开始了降妖伏魔、惩恶扬善、造福百姓的英雄业绩。其中最主要的是降伏四方妖魔,即:北方魔国国王鲁赞;霍尔国国王白帐王。这里的所谓“北方魔国”和“霍尔国”,泛指青藏高原北部地区的游牧部落。根据史诗描述,格萨尔在降服了北方魔国之后,挥师南下,战胜了南方的姜国国王萨丹,夺回了被魔国侵占的盐湖,保证了岭国人民必不可少的生活用品。“萨丹国”在地理上指今云南省迪庆和丽江地区,那里盛产藏族人民的生活必需品食盐。再之后,史诗中讲格萨尔翻越喜马拉雅山,战胜了门国的魔王赤赞,收回了土地和森林。按照《格萨尔》里的描述,降伏这四大魔王的战争,从北到南,几乎跨越了整个雪域高原。

在降伏四大魔国之后,史诗里接着讲述,格萨尔又率领岭国军民,降伏了“大食牦牛宗”,将岭国人民迫切需要的牦牛和牦牛“央”,带回了岭国。“宗”泛指古代藏族地区的小邦国家和部落联盟。传说中的这个牦牛宗,在今长江源头的治多县一带。后面讲到的“阿里金子宗”即现在西藏的阿里地区,那里盛产金子。接着又讲到战胜了松巴牦牛宗——古代的“松巴”部落,在今青海藏族地区。之后还降伏了喜马拉雅药物宗——喜马拉雅山地区,那里盛产藏族人民迫切需要的药物……。

《格萨尔》这部宏大的史诗所讲述的故事数不胜数,整个雪域高原,到处都传唱着《格萨尔》这部古老的史诗,到处也都留下了许许多多关于格萨尔的遗迹和传说。这些传说和遗迹,大都可以同史诗本身的叙述相吻合,或可以相印证。

此外,青海省玉树藏族自治州治多县,传说是格萨尔王的王妃珠牡的故乡。珠牡是古代藏族嘎·嘉洛部落首领的女儿。在治多境内,至今有很多关于嚼嘉洛部落和珠牡的传说和遗迹。为弘扬嘎·嘉洛文化即游牧文化,当地政府在治多县用洁白的汉白玉建造了一座高大宏伟的珠牡雕塑。他们还准备建设珠牡文化广场,以便更好地保护和弘扬《格萨尔》文化。

班戈——魔国后人的另一种文化解读

另外还有一种关于史诗中地理的记忆也非常耐人寻味。上个世纪80年代,作家马丽华到了西藏那曲的班戈县,她发现当地人对于神魔鬼怪故事坚信不疑,而且班戈人沾沾自喜地自称为《格萨尔》史诗中所讲的魔国子民。他们说,很久以前,班戈及其邻近的申扎、那曲、安多部分地方是魔国土地,由魔王堆阿穷统治。这是一个宏大叙事,至今班戈人仍充满怀念地讲述堆阿穷的故事,而对谋杀了魔王的英雄格萨尔耿耿于怀。

史诗中讲,魔王堆阿穷世居此地,有九头九命,头上长角。他一只脚踩在果热山头,一只脚踩在南木热山头,胃部靠在炯山上,手伸到拉萨,脑袋探人奇林湖喝水——好大气派!南部青龙日那山是堆阿穷放山羊的地方,东部朋拉山是堆阿穷放绵羊的地方,北部果热山是堆阿穷放牛的地方——这些地名在百万分之一的西藏大地图上的巴尔达草原附近都可以找见。如果站在那片草原上,随便哪个牧民都可以为你指指点点。堆阿穷的妹妹魔女阿达,驻守俄苏山谷,她靠猎取野牛为生,勇猛过人。现在俄苏山谷里还留存着“阿达灰堆”,灰堆下埋有野牛肚子里的草,据说现仍清晰可辨呢。

格萨尔后来之所以能在魔国畅行无阻,仰仗的就是魔女阿达的帮助。阿达爱上了格萨尔,背叛了哥哥堆阿穷,把作为通行证的戒指送给了格萨尔。格萨尔灭了堆阿穷后,便命阿达驻守魔国。阿达遂成为格萨尔众妃中的第四夫人兼大将。阿达是一位女中豪杰,后为格萨尔屡立战功。

时隔10年,马丽华又来到班戈,遇到了新任县长,39岁的洛扎。洛扎自我介绍说,他是西藏昌都地区巴青县人,按格萨尔王传中的说法,那一带也是“霍尔”地区,是“堆”,邪魔之意,和班戈地方一样,都曾是魔王堆阿穷的地盘。他说他在“堆”地出生,现在又在“堆”地当地方官,从感情上讲,他是不喜欢格萨尔的,这一点与家乡百姓、班戈百姓保持了一致。

在西藏人的观念世界中,神与魔虽是两个对立的世界,但并非以严格的好与坏概念来划分。神有神的不近人情之处,魔也有魔的可爱之处。当地人说起堆阿穷,必称赞其如何爱憎分明,爱民如子。正因为如此,班戈人仍自称魔国土地,仍以曾是魔王堆阿穷的子民而自豪,他们对站在格萨尔的立场讲话的人很不以为然,说他们是“感情变质”。但是关于背叛了哥哥的魔女阿达,尤其是,她居然当了格萨尔的众妃之一,从亲情角度,在我们看来总是不合适的。而在班戈,阿达的名号却是褒义的。马丽华认为这是班戈人的自相矛盾之处。

以班戈县的故事为典型,我们甚至可以说时至今日西藏仍处于英雄史诗的时代。

正因为史诗的时代还没有离去,所以故事的痕迹依然镶嵌在大地之上。从被称作“世界屋脊之上的屋脊”的阿里高原,到与“天府之国”接壤的大渡河畔,从巍巍喜马拉雅山周边地区,到壮丽的三江流域(这里的“三江”,指怒江、澜沧江和金沙江);从横断山脉地区到美丽的青海湖畔;从城镇到农村牧场,广大的雪域高原,到处都有关于格萨尔的传说和遗迹。就是说,走遍青藏高原的每一个地方,人们都可以发现《格萨尔》的传说和遗迹。

而早在公元七、八世纪,随着吐蕃王朝军队南征,《格萨尔》也流传到喜马拉雅山南部的印度、巴基斯坦、尼泊尔、不丹等国家和地区,在那里至今也有许多关于格萨尔的传说和遗迹。《格萨尔》早已成为喜马拉雅文化的一个重要组成部分,同时也是地理上的文化符号。

作者 巴 子