信仰、图腾与崇拜

作者

作者

远古岩画上的牦牛图案

观看西藏岩画,最突出的印象是牦牛图案。它是西藏岩画中最重要、最出彩、最具代表性的图案之一,也是高原岩画艺术表现中最富于民族性格的图案之一,它的造型虽然千姿百态,但表现语言却往往朴素而简略,每幅牦牛图案,都感爱到先民们对牦牛那融入血液的深厚情感,蕴含着作画者对牦牛这种动物特有的认识、细致的观察。

岩画,顾名思义,指岩石上的图画,不过并非所有刻画或涂绘在岩画或崖画上的图画都能够进入「岩画」领域。一般而言,岩画指远古时期的族群有意识而又成规模地凿刻或涂绘在岩石上的图像,它属于人类早期的文化活动,带有明显的原始思维特征。

学者张亚莎认为牦牛岩画可以成为高原岩画的代名词。在其《西藏的岩画》一书中写道:「西藏岩画应该是青藏高原岩画系统中的一个重要的组成部分,当然,它是青藏岩画的核心部分。青藏岩画它主要有三个基本特征:一、牦牛岩画,牦牛是西藏岩画中表现数量最大、表现手法最具特色的动物物种;二、猎牧经济形态,狩猎放牧是西藏岩画中最重要的生产活动,也就是说,制作西藏岩画的这些族群应当是以『猎牧』为生的族群,而猎牧的主要动物是牦牛;三、突出的是本教文化特色,西藏本教央画有一套符号系统,其中最具普遍性而又最具代表性的应当是『雍仲』符号。以『牦牛、猎牧、雍仲』为标志的西藏岩画,如果再概言之大概就只能称之为『牦牛岩画』。牦牛既然是高原动物最有特色的生物种群,牦牛岩画大概也可以成为高原岩画的代名词,或者岩画中较多地出现了牦牛图像,我们都可以把这些岩画归入青藏高原岩画体系。」

这三个基本特征,在加林山岩画中,表现得淋漓尽致。加林山岩画位于尼玛县绒玛乡约三公里的小丘陵上,属于地表大石类岩画。其中,牦牛图案是加林山岩画中最重要、最具代表性的图像。画中的牦牛图案浑圆厚重,四肢短粗有力,头部小而尾大,牛角呈圆形,拱背垂腹,呈现出勃勃的生命力,牦牛表现注重抓大势,线条简明扼要,生动活泼。狩猎题材的表现同样凝练简朴,无论是骑猎者还是徒步猎手,人的表现仅用一个简单的「十」字或「大」字表现,但猎手与猎物的关系,以及他们的动感却表现得十分的生动。而且在加林山岩画中,出现了雍仲,太阳、新月、圆圈等象征性符号系统,虽然是西藏岩画中最古老的部分,但这套符号系统几乎贯穿了西藏岩画的始末。

狩猎牦牛不仅是先人们重要的生产方式,经发展后,还成为了吐蕃时期接待宾客的一种特殊礼节。《新唐书·吐蕃传》称:「其宴大宾客,必驱牦牛,使客自射,乃敢馈。」《吐蕃传》所描述的吐蕃人待客的这个习俗,包括了驱赶牦牛和客人自射的内容。文字记载是枯燥的,在 2002 年青海省海西州郭里木乡吐蕃时期的墓葬中出土的彩绘棺板中,栩栩如生的绘着客射牦牛的情节。在彩绘中,中心人物是一位张弓搭箭的男子,弓箭所对的牦牛被拴系于树干,伏卧于地。射牛者头戴虚帽,足踏一方小垫毯。其余 5 人半围着射牛者。他身后的人物一手持弓,一手取箭待射。上方有二人袖手观看,一人手捧杯盘,一人执酒壶侍奉。从画面分析,驱赶牦牛,使客自射在画上明确地表现为一种仪式,射牛者足下的方毯表明了他大宾客的身份。

牦牛角崇拜

牦牛头上一对粗壮的犄角,自它们被人驯服以来就派上重要的用场。先是早期人类最原始容器之一,可用于饮水、挤奶、或存放剩余食物等,后来成了牧人挤奶的专用器物,被称为「阿汝」。据老人说,阿汝之名来自古老的牧区,是早期的牧人在他们还没学会制造铁木容器之前的常用器皿,其特点是取材加工方便,至今牧区仍然在使用这种器皿。二是实用性特别强,结实耐用,携带方便,不变形,不生锈。作者在翻越定结县萨尔乡到陈塘镇海拔 4900 米的尼拉山时,就在山顶祭祀山神「阿妈折姆」的祭台看到用这种用牛角做成的酒具。当地的牧民在徒步经过此地时,若有可能,都要向牛角内注入青稞酒,以祭礼山神「阿妈折姆」。

在藏族人使用「阿汝」器皿时,也相容不悖的存在着牦牛角崇拜。牦牛角崇拜,实际上是牦牛图腾崇拜的变异形式,崇拜牦牛某些器官,将它作为神器,是牦牛被神化以后,人们借助牦牛图腾的神力达到禳除灾魔的作用。格萨尔用神兵收服红铜解野牦牛后,「拿野牦牛的头和角,作了霍尔黑魔姜国门的招魂物,把它们放在奔木惹山(阿尼玛卿山)的北方向毒蛇奔跑的地方,以降服四方妖魔,降服十八大城」。至今在藏区很多山岭、房屋门槛上都摆置着牦牛头角,或在玛尼堆上供奉牦牛头角,也是这种牦牛角崇拜的反映。

仔细观察过卫藏地区的藏式民居的人,大都会被那大面积白色、红色或黄色为底墙面上黑色的门、窗的边框强烈的色彩所形成的强烈对比而感到好奇。黑色的窗边框在不同地方有些细微的区别,拉萨地区是直直向上,日喀则地区在加框最上方有两个直上的三角形,而普兰县的窗边框在最上方与牦牛角一样,在最上方向外撇出。无论如何,黑色边框寓意为「牦牛角」,能挡住在尘世间飘荡的对人有害的「精灵」,传说又能给人带来吉祥。原始的牦牛图腾被简化为牛角,这种简练、概括的艺术形象,装饰性极强,建筑物不分等级均可应用,成为统一藏式建筑风格的主要因素之一。它不仅加大了门窗的尺度,还与藏式建筑的收分墙相互唿应,增强了建筑造型的稳重、庄严感,颇有独到之处。

而野牦牛角则常为寺院的镇寺之宝,相传扎达县托林寺十三件镇寺之宝中,就有野牦牛角,叫「噶巴拉野牦牛角」,它与其他的镇寺之宝,大鹏鸟的嘴、海羊玛莫卓的蹄子、格萨尔马的衬垫、亘古羊胸、珠莫的织造场、防冰雹白海螺、益西魏的头盖骨、格萨尔的经卷、马头明王金刚杵橛、天生极铁、纯金能仁佛。在错那县的扎同寺中,也有个镇寺的牦牛角。牦牛角不大,不长,唯一特殊的是在牦牛角上有个火漆印。由于语言的原因,对此也不能深入的多加了解。

野牦牛角还用在西藏的黑巫术中,其过程充满着原始「萨满」的味道。西藏的宁玛派僧人将敌人的物品,装入牦牛角内施行一种叫牦牛角恶咒法的巫术。

在张澄基先生翻译的《米拉日巴尊者道歌集》中,米拉日巴大师也有牦牛角施行法术,牦牛角可以和尊者说话,尊者还可以钻进牦牛角中去。

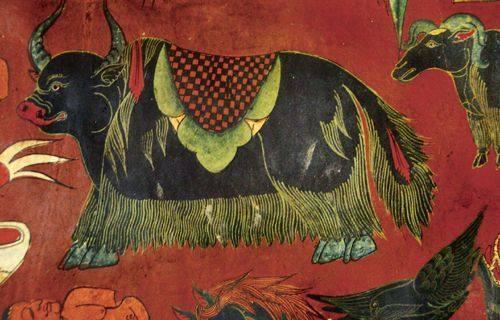

牦牛在壁画上的表现

壁画作为装饰殿堂庙宇石窟的重要手段之一,一直是藏传佛教历代寺庙建筑上的重要组成部分。由于壁画的内容主要是为宗教服务,主要描绘的是宗教题材,描绘神佛菩萨及宗教故事等,所以在古老的「岩画」中饱受宠爱的牦牛形象在壁画中并不多见。

西藏最精彩的「牦牛壁画」应是出自着名的「东嘎皮央」石窟。东嘎石窟 1 号窟的南壁大门门楣上方一组九位女性人物形象的组图,有专家认为可能是公主出行图。公主是以供养人的形象出现的,华盖之下的女子如印度方式肤色被画成绿色,女子双手持缰绳,着当时的时装,她的毡帽、发式及发辫上面的装饰方式,在今天的藏北还能见到。其他随行女子的着装也很有趣,从头到身所着为印度「沙丽」,却有着吐蕃服装特有的方口翻领,是印度传统与吐蕃传统创造性的结合。这一点在紧跟公主的老年妇人的服装上表现得最为明显。她的坐骑是一头牦牛,牛头部的渲染方式套用克什米尔的程式,牦牛的形象看来是画师的兴趣所在,画的很工细,细致得几乎与画面的其他部分不协调,牛的牙齿、眼都画得十分深入,表现出了公牛狂暴的性格和力量。

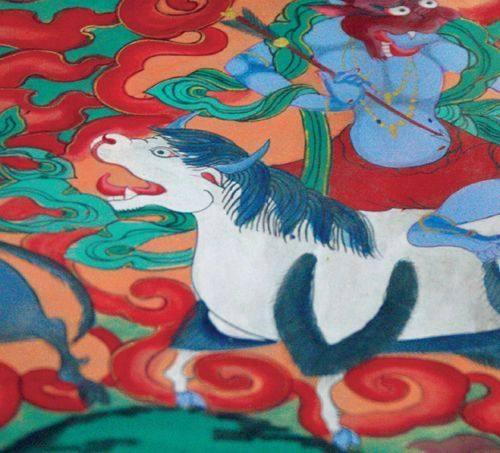

在东嘎石窟 2 号窟的南壁大门门楣也绘有牦牛形象。门楣的东侧、西侧及上方共绘有十三位土地女神。其东侧绘有五位女神,皆额配宝石,四位骑鹿,最后一位骑牦牛。骑牦牛的女神身着红色长袍,披灰色斗篷,右手持灰弹,左手持鞭子,牦牛追赶前方,连舌头都露出云气,十分拙朴可爱。

在西藏壁画中,除了以牦牛面或骑牦牛的神灵出现外形式多姿多样,如以勐兽、牦牛舞、驮牛、耕牛等形式,甚至在拉萨嘎东寺新绘的壁画出,还出现了双头牦牛的形象。

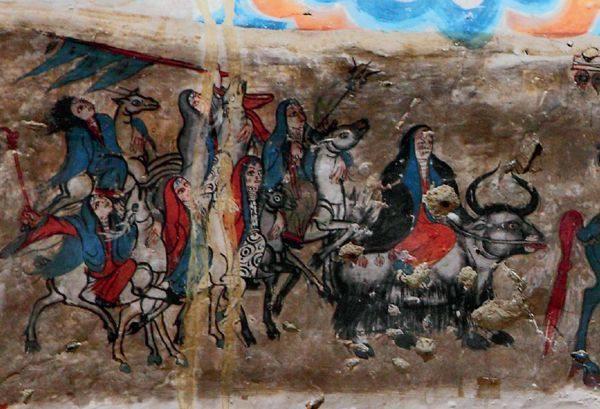

古格故城遗址的一组壁画充满了魔幻的色彩。壁画绘于遗址的一处石窟内,位于东壁墙面的最下端,为一高约十五厘米,长约二米的长方形方框内。面对壁画,左手是一排供灯,供香,供海螺、供花等十二供养天女,她们细腰丰乳,双乳袒耸,腹部微露,长裙飘然,赤足起舞,造型生动而又高贵典雅,表现出一股宁静祥和的天国气息。隔着一个「嘎巴拉」碗与锥形的红色朵垛的右边,又是另一番「群兽」乱舞的狂暴景象。在向着供养天女狂奔的黑色野猪及黑鹰的背后,有一个黑体赤发的「黑鬼」,他右手向前击出,左手向后,号令着背后的咆哮着的动物——狼、马、驴、牦牛、水牛、山羊、蛇、大鹏鸟、虎、豹、龙等向着左侧奔跑。整组画面以中点为界呈现出两个不同的极端。而牦牛背上、腹上及尾巴上系有红色的彩条,它应是以家牦牛而不是野牦牛形象出现。这是件很有意思的事。

古格多香遗址贡康壁画一角中,在约一平米的画面上,五头牦牛身披软质鞍具,立于断头残肢、马、绵羊、乌鸦、凶犬之中,或回头凶吼,或低头怒犄,或沉静思考,各种不同的形态,能感觉出画师在画此幅壁画时对牦牛的饱满情感。藏族绘师常常在现实题材上发挥充分的想象,可以彻底跳出度量经的约束,充分享受着创作的自由和乐趣。这也是笔者看到牦牛最「密集」的壁画了。

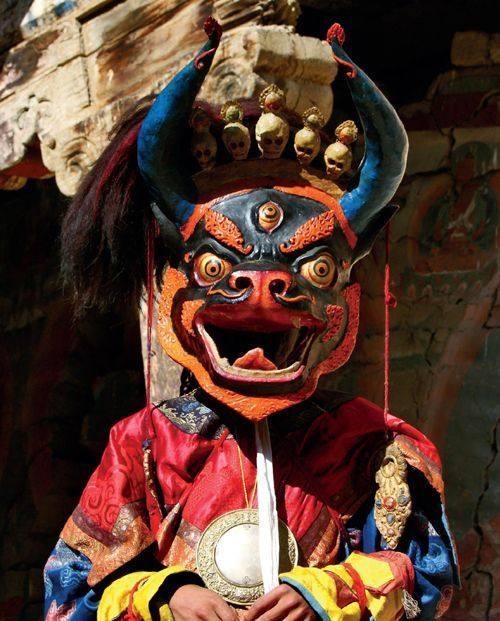

「牦牛舞」也是壁画中常见的形式之一。牦牛舞早在吐蕃初期民间原始祭祀的图腾拟兽舞蹈中就已出现。《西藏王统记》记载:7 世纪松赞干布颁布《十善法典》庆祝会上,就有人戴着狮、虎、牛等面具而舞。在大昭寺《文成公主入藏欢庆图》壁画中心部位,就有一个戴着白面具的牧人逗引着两头由人扮演的牦牛翩翩而舞,旁边有两个坐着司鼓司钹伴奏。在桑耶寺反映该寺落成开光典礼庆祝场面的圆形壁画下部,同样有一个戴着白面具的牧人逗引两头人扮演的牦牛翩翩起舞,旁边有一人站着司鼓伴奏。布达拉宫的壁画中,也有「牦牛舞」的相关场景。很多地方的「牦牛舞」至今还在上演着,带着几百年前藏族人们对牦牛的敬畏与对美好生活的期望。在吉隆县贡嘎曲德寺的牦牛舞「古突羌姆」中,当牦牛在院落中做出各种动作时,不时有老人冲到牦牛跟前,向它献上洁白的哈达,并低下头,在牦牛的身上顶礼。

牦牛既可用于农耕,又可在高原作运输工具,壁画中自然也少不了这种形象。在白居寺十万佛塔的一幅「曼坨罗」壁画的一角里,就极度写实的绘出藏族「双牛搭扛」春耕的场景。

牦牛与藏人的精神养成

牦牛在藏族同胞的生产生活中占有非常重要的地位,在藏族的物质文化与精神文化方面均体现出牦牛痕迹。

1973 年在甘肃天祝藏族自治县出土一青铜牦牛,是我国出土文物中首件牦牛青铜器。此件身高 0.7 米,腹径 0.3 米,背高 0.51 米,角长 0.4 米,重 80 公斤,制作精美生动,足见牦牛、牛与藏区关系的密切。

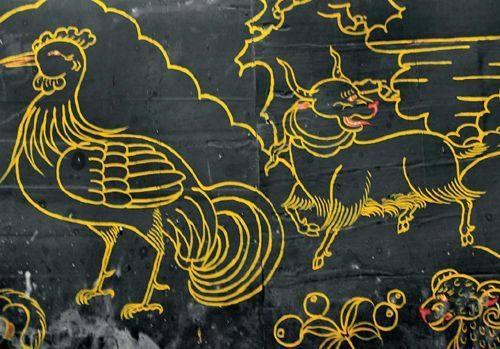

在今四川阿坝藏族羌族自治州西南部与甘孜藏族自治州东部的丹巴县一带的大渡河流域,居住着一支称作「嘉绒」的藏族。他们有大鹏鸟化生嘉绒先祖的传说。20 世纪 30 年代民族学家马长寿先生在嘉绒地区考察,见当时绰斯甲土司官寨中有一幅清代的油漆彩色壁画,高 7 尺,宽 4 尺,上绘嘉绒的历史与土司的由来。此壁画的首部即有一大鹏鸟,此鸟的头部即有两只角,这两只角并非一般动物的角而系牦牛角,说明嘉绒对琼鸟与牦牛的崇拜。我们现今在嘉绒藏区所见的大鹏鸟绘画上,仍可见鹏鸟的头上绘有的牦牛两角的式样。

在今天各地的藏族民居上,往往在门窗顶部或房屋转角处,用石灰绘出或用白石砌出的天、地、日、月、星辰或动物和宗教图案。其中牦牛头的图案占有很大比重。此外,在丹巴的民居底层即牛圈的门口或附近,往往有以石头略加雕刻后的牛头、牛角、牛嘴、牛舌等形象,砌在外墒之上。这既是牛圈的标志,也有祈求牲畜繁殖之意。

藏族的节日中往往有与牦牛相关的内容,比如西藏的望果节在每年 8 月举行,届时要选出强壮的牦牛进行「跑牛」活动。同时,还要给牦牛戴上红花,有祈求牦牛繁殖之意。又如西藏白朗县的「金果斗牛节」,在夏季举行,三年一次,届时选出强壮的公牦牛进行斗牛比赛。

此外,藏区还有众多以牦牛命名的地名,如牦牛山、牦牛河、牦牛沟等等。以牦牛头形状的头饰(发饰)亦至今仍保留在某些藏区。如四川甘孜州理塘坝子的妇女,即有以仿牦牛角形状的头饰。总之,牦牛文化可谓洋洋大观,美不胜收。

有关牦牛的神话、传说、宗教等,都涉及到藏族先民最关心的事情,并且塑造了牦牛的多重性格,象征着藏族先民耐寒、坚韧、顽强的性格特征。正是这种坚强的性格,才使藏民族征服了世界屋嵴。藏族牦牛神话是与原始的牦牛信仰相伴相生的,它们共同构筑成藏族厚实的牦牛文化根基,开启了牦牛文化随着时代的发展和地域的变迁而不断传承变异的新格局。直到今天,牦牛文化在青藏高原上仍呈现勃勃生机的活态形式被大量地繁殖,不断的创新丰富。

作者 萨堵