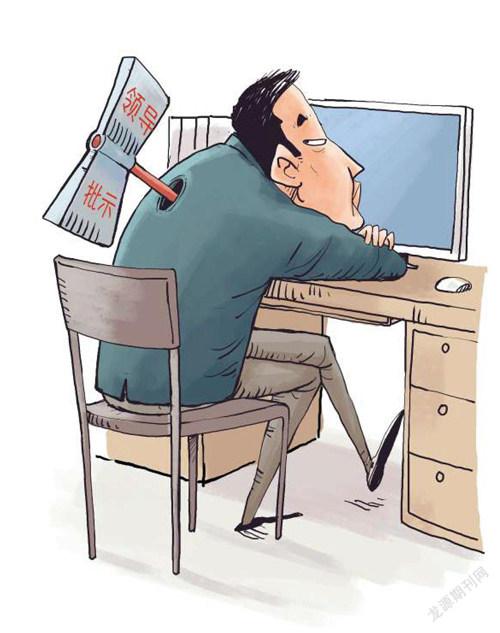

领导批示的奥秘

作者

作者如今,各级官员在处理一些问题时,会用到批示的方式,领导批示对问题解决有至关重要的作用。这些批示,有的只是一个简单的「阅」字或者干脆是画一个圈,然后消失在各级党政机关的档案室里,有些是「请 ××× 同志会签」而转往其他部门。一些批示需要承办部门派专人前来阅读,并不得带出「保密室」;另有一些,则被工整誊抄,在「一定范围内」传达;有的更进入各级宣传机构视野,成为「重要批示」,全系统乃至全党、全国都要学习。

批示究竟为什么重要?各级不同身份的官员批示时有何惯例?不同用词之间有什么微妙之处?批示又会被如何传阅下达?

批示成为衡量工作进展的重要指标

「批示件」大致可分为两类:一类是在日常的「请示」「汇报」等需要领导作出正式回复的文件上的批示,另一类则是在「传阅」性质的「工作简报」「内参」「通报」等各种信息上做出的批示。

「我的工作就是努力写稿,写大稿,如果上级领导能在上面批示,我这一年的考核就基本评优了。」某地级市公务员小曹说,他现在整天琢磨的,就是如何给自己的稿子「起标题」。小曹需要负责撰写本部门「工作简报」的部分内容。他说,上级部门能收到的工作简报,每月都数以百计。「领导看简报,就跟我们看报纸一样,也是大体浏览,看标题,看到感兴趣的标题多读一点;其他的,匆匆略过」。

「各地的日常工作都差不多,关键还是看起标题,吸引眼球。能引起上级领导的重视,就可能被作为上一级部门的工作成绩,进入上级的『工作简报』。」小曹说。除了公安、城管、民政这类社会管理部门,财政税务之类的政府运转命脉部门,多数公务员和机关的日常工作,都难以量化衡量。领导批示的次数、详略,也是衡量其工作进展的重要指标。

根据《国家机关公文处理办法》,各级政府机关不得越级报送公文。这为赢取「批示」制造了难题。不过党报系统的各种内参,成了另外一个重要途径,比如《国内动态清样》就是一个重要渠道。

留白的「批示域」

在办公自动化以前,中国传统的公文格式中,下级向上级递交的文件与上级向下级传达的文件,在发文机关标题部分就有显着不同。上报公文的机关标题部分上方要明显多出一块留白——这就是约定俗成的「批示域」。

目前能看到的 1950 年代至 1960 年代的领导人批示件原件,内容较长的批示都写在这一块「批示域」中。但最晚到 1990 年代中期,随着对公文管理的进一步规范化,公文下发多有「传阅单」等流程控制页,上面会写明须传阅的领导名字,领导看后如无特殊意见,仅需在自己的名字上画圈——谓之圈阅。同时还附有「批示单」,为每位领导留下批示栏,便于领导指示。

据熟知批示内情的机关官员说,对于比如省委书记、市委书记这样的班子内一把手来说,当他认为得对某份文件表态时,其态度的严厉程度,直接与其在批示上所写的对象有关。比如仅仅签署一个「阅」字,基本就是表明自己知晓了;而批示中指定某部门负责,则关切程度有所提高;如果直接指名要「某某同志」等分管领导关注办理,那么重视程度就已经颇为严重。被指名的分管官员在阅后一定会「进一步批示」,并要求下属高度重视。

对于各级秘书而言,最重要的就是通过此类细微差别,领会批示件的真实意图。比如,在一份「请示」上,批示「同意」和「拟同意」之间的差别巨大——「拟同意」最常见于各类政府开销报价请示,公务员晋升录用等敏感话题。对于「拟同意」这种批示,负责文件传达和落实的办公室主任,往往会和领导秘书密切沟通:是对此文件请示内容已经满意,仅仅表示谦虚?还是确实另有所想但不便表态?或者对事情敏感性有所警惕,以「拟」字表达自己谨慎的态度?

另外诸如「请酌情办理」「按规定办理」「根据某会议决定,同意办理」等批语,亦是下属要谨慎考虑的问题。「酌情办理」,是可办理可不办理还是一定要办理?「按规定办理」,那么如果该事按规定无法办理呢,如果下属理解为领导是同意了,贸然给办理了,是否会被追究责任?而「根据某会议决定,同意办理」,有时也可能是表明了官员是按照集体决定办事,而个人未必完全同意,办公室主任或许要翻翻会议记录,看这一官员当时的具体表态是什么。所有这些细微差异所带来的批示执行上的区别,都在批示文件本身所显示的内容之外。

下级看到的多是「抄清」件

中国并没有对「领导批示件」的办理和管理进行过统一的公开规定。不过纵览各地的批示件办理规定和流程,突出对领导权威的重视,对批示逐级保密一直是工作的重心。一般情况下,一份文件上的批示,只有在该文件传阅范围内的「班子成员」才能看到。而且,只能由文秘部门按照根据惯例制定的传阅顺序看。

除了传阅的文件和直接指示到个人的文件以外,一般的「批示传达」在很多地方并不会有领导笔迹的复印件。比如南方某省会城市就规定:「市领导批给市直有关单位或单位负责同志的批示件,原则上只供该单位的负责同志,以及由其本人指定的承办人员阅看和办理,传阅范围要从严控制。」

也就是说,对于批示,下一级单位的领导干部,可能看到其直管领导的笔迹。再往下传达,就需要「抄清」。除特别要求外,一般会隐去具体领导姓名,仅用「省领导批示」「市主要领导批示」等方式传达。在扩大传达时,省级官员的批示由下级的市人民政府办公厅提供「批示抄清」件;而市领导同志的批示由各县、区人民政府办公室和市直部门办公室提供「批示抄清」件。而各级政府官员亲笔批示的原件,最终都会回到各级机关的文秘部门,分卷存档。

作者 胡贲