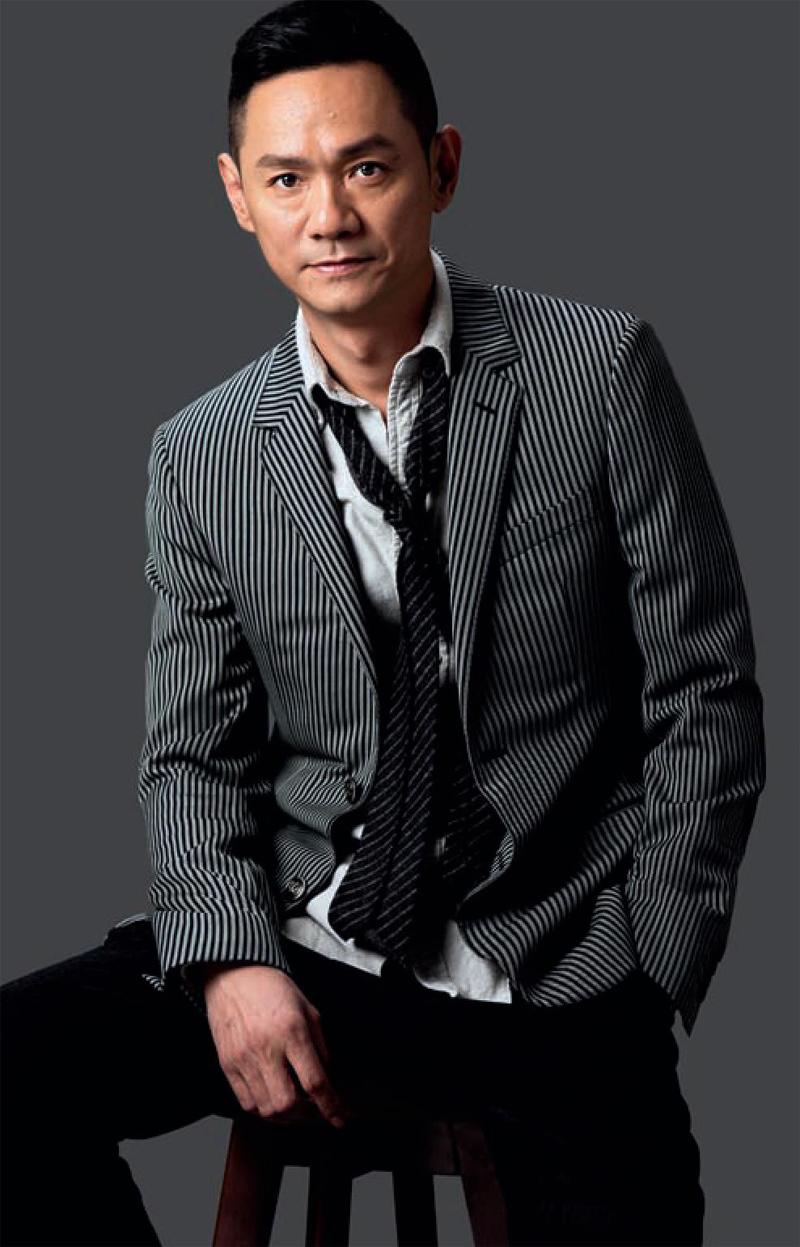

果靖霖解疑四十不惑

作者

作者2017 年末,一部电视剧勾起了很多人的回忆。剧中出现的老北京的「物件儿」、复古的画面,带观众一起回到上世纪 70 年代灿烂的日子。这部讲述 70 后青春与成长的新「胡同大戏」,不仅深受 70 后观众的追捧,还俘获了众多 80 后 90 后粉丝。从场景的布置、台词的选取、角色的性格到整体故事情节都体现了老北京胡同文化。该剧在用原汁原味的胡同生活,为观众还原了一部 70 后致青春的成长史。

《生逢灿烂的日子》讲述中国上世纪 70 年代到本世纪初,一代人的成长故事。剧中富有年代感的调色和画面,细致的服化道以及场景设置,都在准确还原那个年代。正是如此,观众才感受到强烈的致青春情怀,他们对《生逢灿烂的日子》做出了很高的评价。「有情怀。《生逢灿烂的日子》是一部诚意之作!」

可能很多人都没有留意到,这部讲述北京人故事的剧本出自于剧中的老三果靖霖之手。他足足写了八年。倒不是时时刻刻都为此烦心,他说在每天下戏之后「还要去喝酒」,所以只是在不拍戏的时候,他才集中来写。正因为没有压力,全凭感情驱使,下笔格外从容。有时候写好了一集觉得不满意,干脆就整个推翻重写。他不擅长用电脑打字,全靠手写。写完之后,再让助手帮忙录入到电脑中。笔尖划过纸,至动情处,开始和剧中人物一起流眼泪,眼泪一颗一颗打在稿纸上,久而久之慢慢变成了一滴滴小黄点。

虽然这过程果靖霖也觉艰难,害怕不能还原北京人,甚至这一代人的风骨。但好在靠着年轻时对于文学的热爱和对上世纪 70 年代的怀念和敬仰完成了剧本。后又作为该剧的艺术总监,谈来了一帮志同道合的朋友跟他一起拍摄。

果靖霖说张嘉译和姜武一开始都是拒绝的。张嘉译觉得自己演的年龄与角色不太相符。但是和果靖霖深入聊了之后,认为剧本非常有真实感。张嘉译说:「细节上的处理都让我感觉很真实。」

镜头仿佛给我们带入了上世纪 70 年代。那时国民收入低,收音机、自行车、缝纫机、手表这些都是凭票才能购买的奢侈品。「那个时候物质非常贫乏,但是我们很快乐。」当他回想起那段时光的时候,觉得就如片名《生逢灿烂的日子》一样,单纯没有压力。砸沙包、鸭子车、绷弓子,也一样可以玩得很开心。

上世纪 70 年代人是最早沐浴在「改革开放」春风下的一代人,他们在外来文化和本地文化的冲击下成长。反映那个年代特殊韵味的音乐也都伴随着人物命运的变化和时代的变迁出现在《生逢灿烂的日子》中,经典怀旧金曲是该剧不可或缺的一抹亮色。「我们这代人见证了中国的流行音乐从无到有,再到今天的蓬勃发展。剧中,当大哥出走草原,我们以带有豪迈广阔味道的《美丽的草原我的家》来衬托其心境。在爱情故事中,也不乏黄品源《小薇》这样的清新歌谣相伴……」

除此之外,这部剧将「一代人」整体的怀旧氛围烘托得相当到位。一开场,就重现了一幅老北京风情画,仿佛带着观众穿越时间隧道,回到了上世纪 70 年代的老北京。随着剧情的推进,《生逢灿烂的日子》跳出了「京派文化」的地域局限。「今天的北京,和我们小时候的北京已经截然不同了。这里聚集了全国乃至世界各地的人,是兼容并蓄的北京。所以这部剧不止有京味儿,更是一代人的灿烂记忆。无论是北京人还是上海人都会在剧中找到共性,无论是青年人、中年人还是老年人也都会有共鸣。」

这部作品给我们产生的共鸣是不可小视的。「我觉得一部作品最重要的是创作者的诚意吧。我是带着诚意去写作的,并不是赶工期。我相信认真打字敲出来的东西,是能够让大家感动的。」除了「北京这个地方的人说话挺有意思,这是地域造成的,就是所谓的地域文化造成他们说话的方式,跟别的地方有点不一样。所以把这个故事搁到北京这样一个背景里来,用他们的语言阐述,可能你听起来就觉得有趣。相比之下,可能生动一些。」

当我们谈到创作这部电视剧的原因时,他这样说:「它其实就是我人到中年以后的一个人生思考。为什么叫『四十不惑』?你到了这个时候,要给自己解疑、解惑,解疑、解惑的过程,就是你要回望你的过去,然后继往开来,展望未来。在这样的一个时候,我觉得对我最好的总结方式,对这一代人最好的总结方式,就是用电视剧这样的一个载体把它给记录下来。」

在《生逢灿烂的日子》创下的高收视率的面前,果靖霖却说他看重的是一部好作品能产生社会反响,这对他来讲最重要。「你做了一部剧,哪怕什么都特高,就是没人看,那不瞎了吗?我觉得一部作品好,它能引起社会反响。」

作为中国国家话剧院的一级演员、也捧回过海外影帝的果靖霖。他曾凭借《卡车上掉下来的小提琴》获得美国圣何塞电影节最佳影片奖,其主演的人物传记电影《袁隆平》获第 13 届中国电影华表奖优秀男演员奖,而剧情电影《狗十三》获得柏林电影节新生代「水晶熊」单元国际评委会特别奖……多项荣誉加身,既是对他演技的肯定,也是他这些年辛勤努力的结晶。即便是在「教科书级别」的盛誉之下,他也没有被胜利冲昏了头脑。

「我们在年轻的时候也非常疯狂地努力过。但是我们那时候追求的是如何深化表演艺术,而非如何成为一名明星。在我们这代人的认知里,只有当表演艺术达到一定境界,你才能称之为明星……」果靖霖说。对于演员的自我修养,他坦言更愿意把自己当成凡人,像普通人那样活着。「艺术创作是需要生命力的,而生命力的来源,正是好好去爱,好好去生活。」

果靖霖是行内公认的多面手,但他坦言所有的尝试都隶属于艺术范畴,不存在厚此薄彼。「我所做的一切事情,都是围绕艺术创作在进行,我最想要的就是做有意思的艺术。做对得起自己的良心、对得起观众的信任的艺术作品。然后还要求新求变,不跟风、不千篇一律。」能不能从独特的视角创作出别具一格的艺术作品是果靖霖无时不刻不在思考的问题。所以身兼数职,也让他可以从不同角度去看待艺术创作,不同的身份给了他多方位的思考空间,让他爱不释手。「横看成岭侧成,远近高低各不同。」有时果靖霖选择只身前往山中一探究竟,也时常会跳出山外,去看看未知的世界,玩得不亦乐乎。而一切,都只为了有意思的艺术。

果靖霖虽然生在一个普通的工人家庭里,但是成长的艺术氛围,却让他走上了艺术的道路。那时他家住在北京人艺家属大院的斜对门,邻居就是京剧大师梅葆玖。从小看着文艺界的人来来往往,也经常和北京人艺的孩子们一起看戏,所以渐受影响,加之酷爱读书。所以大学时就想考戏文专业。「我曾经对当个作家很感兴趣,那个时候的兴趣可能超过我学表演。」最后阴差阳错,进了上海戏剧学院表演系。

北京人到上海算是比较大的跨度,南北方的结合让果靖霖觉得获益良多。「19 岁上大学完全是北方少年,但在上海受了四年海派教育,那个年纪也是吸收知识最丰富的年纪,我觉得对我来讲,特别幸运。」毕业之后他以第一名的成绩进入国家话剧院,并且在话剧界一直活跃,也出演了很多经典的剧目。

在踏上了更为通俗的影视表演路程后,果靖霖的成就也百花齐放。39 岁便因电影《袁隆平》获得了华表奖影帝。而后在叶京《与青春相关的日子》中成功塑造了高洋一角。可以说文学、戏剧、表演的结合让果靖霖发挥了他的能量。几十年的人生经历,他做过演员、编剧、导演,完全不拘泥于工种。「我对艺术感兴趣,不管干什么,好玩有意思就干。」

对他的好奇心也不仅仅在工作上,平常生活中也对各种事物兴趣盎然。当然占比最大的还是文学。「最近在看《生逢宋代》、《24 首抒情诗》,我从来不会看完这本再看另外一本,我可能十本书一块看,心情乱的时候我就看一个董桥的散文,有时候读个小说,不想看字儿看个绘本。」

文艺,又有北方人的洒脱,爱杂学旁收,也为艺术有份坚持。果靖霖说当初写《生逢灿烂的日子》的时候并没有认定老三由自己来演,但身为他无法割舍的上世纪 70 年代情怀,自己身上必定有理想主义精神。可能对于把艺术作为毕生爱好的人来说,年轻时候有舍不下的文学梦,如今有谈不尽的少年心,便是最惬意的状态了吧。

作者 刘玉方