速度的极限

作者

作者对于人类速度极限的猜想始终吸引着无数人的浓厚兴趣。当然,科学家们也特别喜欢凑热闹。

对于速度的追求是人类永恒的话题。在每一次新纪录诞生所带来的强烈震撼中,人们更期待下一次冲击。对于人类速度极限的猜想始终吸引着无数人的浓厚兴趣。当然,科学家们也特别喜欢凑热闹。

关于百米比赛的速度极限,曾有人预测是 10 秒,也有人在比较了动物与人类的速度变化趋势后,得出 9 秒 48 的结论,甚至有人预测运动员将在 2156 年举办的奥运会上跑出 8 秒 079 的恐怖成绩。总之,五花八门,无奇不有。然而,科学家们预测的人类速度极限究竟是如何得来的呢?人类的速度极限真的是在不断提升吗?

科学家也不靠谱

2004 年, 英国牛津大学的安德鲁·塔特姆和同事在《自然》杂志上发表了一篇预测运动员百米成绩的着名文章,立即在学术界掀起了一场激烈的论战。在文章中,作者使用简单的线性回归模型描述百米成绩的发展趋势,并预测:2156 年第六十六届奥运会时,女运动员的百米成绩将达到 8 秒 079,男运动员则为 8 秒 098。

细想一下,这一预测实在经不起推敲。男女 100 米项目进入现代奥运会分别是在 1896 年和 1928 年。最近几十年,女子项目比赛成绩的提升速度略快于男子。按照这种趋势,女运动员的百米成绩将在 148 年后首次超过男运动员。然而,人类的速度不可能无休止地提高。

对此,英国公共健康研究院的肯内斯·里斯批评说:「按照这个预测模型,运动员在 2636 年跑完 100 米的用时将会低于零秒,出现负值。」如果几百年后的事情都能精准地预测到,那么观看竞技体育的比赛还有何乐趣可言?

在数据方面,作者选取的是历届奥运会男女 100 米比赛的冠军成绩。实际上,奥运会的比赛成绩并不能代表当时运动员的最高水准。1896 年雅典奥运会,男子 100 米项目的冠军是美国运动员托马斯·伯克,成绩为 12 秒整,但当时的世界纪录已经达到 10 秒 8。用如此不准确的数据分析,不可能得到较准确的预测结果。

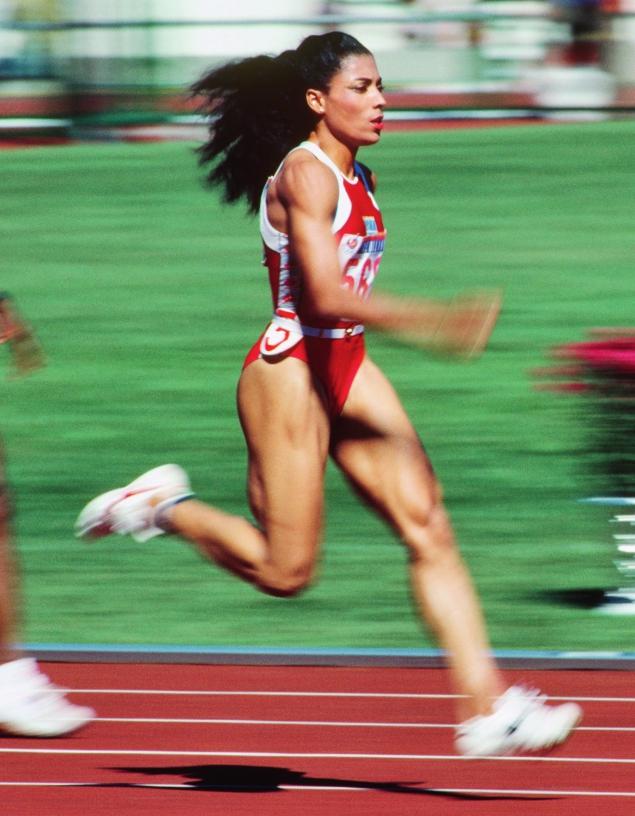

话说回来,数据不准确是无法避免的。众所周知,女子 100 米项目虽然起步较晚,但在上世纪 80 年代就已达巅峰。1988 年,美国运动员格里菲斯·乔伊娜创造 10 秒 49 的世界纪录,这一匪夷所思的成绩至今仍无人接近。那个年代正是合成类固醇药物泛滥成灾,又无法得到有效遏制的特殊时期。体育项目的参与人数也会对比赛成绩的提高产生重要影响,中国和印度这些发展中国家的潜力就从未被充分挖掘过。凡此种种,准确地反映人类在每一时期的运动能力本身就是一件不切实际的事情,更不必谈成绩预测了。

无独有偶,这类极度缺乏逻辑性的预测此前早就出现过。1992 年,《自然》刊登了布莱恩·维普等人的预测:1998 年时,女子马拉松的比赛成绩将超过男子马拉松,达到惊人的 2 小时 01 分 59 秒。事实上,这种情况并未发生。作者甚至乐观地认为,21 世纪上半叶,女运动员在所有径赛项目中的比赛成绩都将超过男运动员。维普是世界知名的运动生理学家,作出的预测竟然也会如此不着调。

总之,塔特姆的这个预测更像是造了一个马蜂窝,总有捅不完的漏洞。作为世界上最权威的学术期刊,《自然》刊登这种文章,其最大的意义似乎仅在于引起一场激烈的争论。人类的速度究竟有没有极限,这一问题目前还未有定论。

又一轮无用功

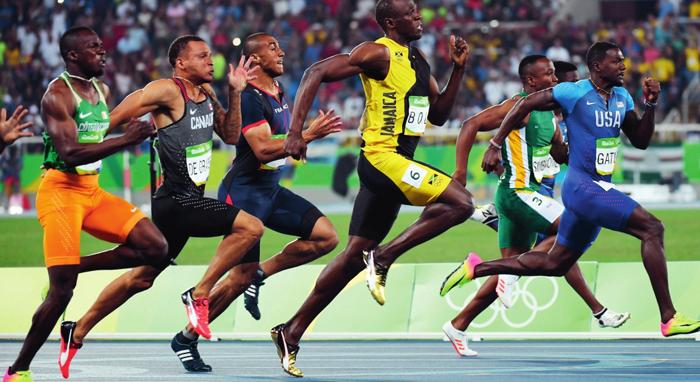

4 年之后,关于人类速度极限的讨论又掀起一股热潮。2008 年北京奥运会男子 100 米决赛,牙买加闪电尤塞恩·博尔特以 9 秒 69 的成绩再次打破世界纪录,距他上一次打破世界纪录只有两个多月。然而,最

令观众叹为观止的却是博尔特冲过终点线的方式。在冲刺阶段,博尔特故意放慢了速度,张开双臂,拍着胸脯,以一种前所未有的方式轻松迈过终点。

这一石破天惊的庆祝动作引起人们的无穷幻想。如果他最后没有减速,时间将会定格在何处?博尔特的教练格伦·米尔斯认为,如果博尔特全力冲刺,成绩应该在 9 秒 52 左右。奥斯陆大学天体物理研究所的汉斯·埃里克森和他的同事则预测博尔特的成绩会在 9 秒 50 以内。

埃里克森使用蒙特卡洛模拟的方法,假设博尔特在冲刺阶段(8 秒以后)不降速,且加速度高于第二名里查德·汤普森 0.5 m/S2,可以跑到 9 秒 55。在综合考虑风速、起跑反应时间等因素后,作者认为博尔特将来完全能够跑进 9 秒 50。遗憾的是埃里克森的这个分析同样漏洞百出。

首先,关于博尔特加速度高于汤普森 0.5 m/S2 的假设,完全出于经验性判断,没有任何科学依据。虽然从博尔特冲线瞬间的面部表情来看,他或许拥有如此实力,但没人可以断定博尔特在是否出现生理疲劳。或许当时的博尔特已如强弩之末,只是借助庆祝动作迷惑全世界的观众,在增加关注度的同时,轻轻松松地制作了一档高质量的娱乐节目。

想打破百米世界纪录,绝对实力必不可少,同时也要沾点运气,比如现场的环境。与以往的经典对决不同,这场比赛时的风速为零。以往的研究显示,顺风速每秒提高 1 米,百米比赛的成绩即可提高 0.05 秒。如果这场比赛当时的风速是国际田联规则所允许的最大值,即顺风每秒 2 米,那么博尔特的成绩将会再提高 0.1 秒左右。历史没有这么多的如果,不可能所有的有利条件同时出现。

此外,博尔特的起跑反应在决赛选手中是最慢的,比汤普森慢了 0.025 秒。考虑到这个因素,作者认为博尔特至少还应有 0.02 秒的提升空间。

博尔特身高 1 米 95,起跑反应稍微迟钝一点是再正常不过的事情了。任何运动员都不可能在每一个环节上做到世界第一,毕竟各个环节都是相互联系并彼此制约的。博尔特步幅巨大,100 米全程只需 41 步左右。相比之下,他的步频必然受到较大限制。假设一名运动员同时拥有博尔特的步幅和盖伊的步频,百米跑进 8 秒绝对是轻而易举。

不过,再无厘头的预测都有市场需求,媒体就喜欢扯这事。此前曾有人预测过男子 110 米栏的速度极限。回顾历史,阿兰·约翰逊前三栏的速度最快,为 4 秒 54,刘翔三至十栏的速度最快,为 6 秒 98,特里·瑞斯冲刺速度最快,为 1 秒 30。三个计时段的最佳成绩相加,得出当前人类的高栏速度极限为 12 秒 82。然而,美国名将阿里斯·梅里特在 2012 年创造的世界纪录竟是 12 秒 80。

预测这事,每个人都有发言权,但也存在一个隐形的弊端:时间长了,可能会拉低大家的智商水平。

不能小看高科技

自现代奥运会诞生以来,经过几代人的不懈努力,百米世界纪录定格在 9 秒 58。但是,不能简单地认为人类的速度极限也在不断提高。在这个不断挑战的过程中,高科技的力量绝对不容小视。

1896 年首届现代奥运会,波士顿大学法律学院学生托马斯·伯克摘得男子百米冠军,成绩为手记时 12 秒整。如今看来,这是一个再业余不过的成绩。

随后,短跑成绩的提升速度相当之快。1936 年柏林奥运会时,美国黑人运动员杰西·欧文斯在希特勒眼皮底下跑出 10 秒 3 的成绩。奥运会前,欧文斯还曾跑出 10 秒 2 的世界纪录。考虑到欧文斯所处的环境,这绝对是一个非常了不起的成绩。

当时,美国国内的种族歧视比较严重,虽然欧文斯在中学时代已经取得了出色的成绩,但没有得到任何一所美国大学的奖学金,迫使他不得不花费大量的时间用于兼职工作,训练的系统性远不能与如今相提并论。

二战后,东西方两大阵营的较量逐渐转移到竞技体育领域。苏联、民主德国等开始从国家战略层面建立运动员培养体系,竞技体育逐渐职业化。即使如此,直到 1960 年,百米世界纪录才由西德运动员阿明·哈里提升至 10 秒整。

硬件条件的改善同样至关重要。欧文斯参加柏林奥运会时,用的还是煤渣跑道,在地上随便挖个坑即当起跑。后来,标准化的起跑设备开始普及。1968 年墨西哥城奥运会使用了全天候的合成塑胶跑道,美国黑人运动员吉姆·希金斯以 9 秒 95 的成绩夺冠,这也是运动员在电子计时时代首次突破 10 秒大关。

此后,世界纪录的提升速度极其缓慢。1996 年亚特兰大奥运会,加拿大运动员多诺万·贝利创造 9 秒 84 的世界纪录。从 1968 年至 1996 年这 28 年间,世界纪录仅提升了 0.11 秒。即使如此,这一「小小的进步」也从未摆脱过不干不净的质疑。最着名的闹剧无疑要数 1988 年汉城奥运会男子百米飞人大战,在进入决赛的 8 名选手中,至少已有 5 人被发现与嗑药有染。

为了突破速度局限,人类使用了一切可以使用的高科技手段,那怕只为提升 0.01 秒。上世纪 90 年代,日本水野公司曾为卡尔·刘易斯量脚定制了一双重量只有 115 克的陶瓷钉鞋,鞋钉的大小、数量和位置设计得事无巨细,直接引发了运动员追求高科技跑鞋的风潮。

如今,打造一位短跑明星绝对是一项系统工程。烧钱自不用说,背后一定要有一个高度专业化的团队提供全方位、立体式的后勤保障,细到吃喝拉撒睡。运动员的身体状况无论出现多么细微的变化,都能在第一时间得到反馈信息。相比之下,欧文斯就无法享受到这样的待遇。

考虑到时代背景与诸多高科技因素,从欧文斯到博尔特这 80 多年来,人类的速度潜能真的变化不大,毕竟人类的进化是一个极其漫长的过程。如果欧文斯生活在 21 世纪,不见得一定跑不过博尔特。

还有一个极具说服力的例子。1935 年,欧文斯曾在跳远比赛中跳出 8 米 13 的世界纪录,并保持了 25 年之久,直到 1960 年,才由他的同胞拉尔夫·波士顿以 8 米 21 的成绩打破。欧文斯的这个成绩放在 2012 年伦敦奥运会上都可以拿到铜牌。历史上有场着名的东京大战,迈克·鲍威尔和卡尔·刘易斯多次跳出 8 米 80 以上的成绩。但实事求是地说,当时的科技水平确实提高了不少,况且那个特殊年代的成绩难免会存在一点小瑕疵。

在人类的不断挑战下,世界纪录被频频刷新。但是,这并不意味着人类的速度极限在不断提升,而是在很大程度上借助于高科技的力量,将已有的运动潜能尽可能地挖掘出来罢了。

人类不是超人

在普通人看来,9 秒 58 已是一个巅峰的数值,博尔特更像是外星人。其它项目,如女子 100 米、200 米、400 米、男子跳高、跳远等,世界纪录已经很多年无人接近。人类的运动能力最终会趋于一个稳定的状态。速度的突破不可能永无休止地继续下去,这与人体自身的局限和矛盾息息相关。

人体是一个相互协调又相互牵制的复杂反馈系统。随着速度的提高,运动员每个步幅所受到的空气阻力与制动冲量也会增加。此外,根据着名的希尔曲线,运动员的肌肉力量会随着肌肉收缩速度的增加而下降,这是肌丝滑行机制导致的必然结果。这些牵制因素都会阻止速度的进一步提升。运动员在不断加速和制动过程中,达到一种速度平衡,如此反复。

短跑比赛的速度取决于步幅和步频。在低速阶段,步幅和步频持续增加。速度达到或接近最大值时,随着步频的增加,步幅就会相应缩小。运动员 20 岁时,步幅已趋于稳定。本·约翰逊在 1983 年世锦赛上的成绩为 10 秒 44,而在 1988 年奥运会上则跑出了 9 秒 79 的成绩,两场比赛都是用了 46 步半。通过训练和药物的帮助,约翰逊的深蹲重量提高到 250 公斤,但步幅并没有发生什么变化,提高成绩主要是依靠步频。

步频的提高需要强大的肌肉力量。肌肉含量的增加意味着更多的动力,但能量的消耗也会随之急速增加。运动员在冲刺过程中所承受的地面反作用力也会变得更大。所以,即使像博尔特这种大块头,身材也显得十分匀称。

在训练可塑性方面,速度的提升幅度非常有限。研究资料显示,从 18 岁到 24 岁左右到达职业生涯巅峰,世界顶级短跑选手成绩的平均提升幅度约为 8%。这代表着当前短跑速度的最大训练潜力。

无数人前赴后继地预测过人类的速度极限,没有任何人能够找到一种靠谱的方法,大多只是简单地采用以往的各种比赛数据做出预测,玩弄各种没有实际意义的统计学概念。实际上,历史的数据和遥远的未来是两码事。更为重要的是运动成绩是无数种因素综合作用的结果,即使再复杂的数学模型和方法,也仅是考虑到了其中的一个或几个变量,和人体的复杂程度相比,这种预测的科学性无限接近于零。细思来,「人类速度极限」这个概念本身就非常模煳,任何希望给它以准确数值的探索是徒劳无功的。

作者 张欣