历时近四年 真实还原老潍县民宅

作者

作者

精益求精惟妙惟肖,完美展现老宅风貌

在项承吉的工作室,摆放着历时近四年雕刻而成的「于家过道」,其雕工之精湛、还原程度之高,给人一种身临其境之感,仿佛穿越回了几十年前,令人叹为观止。

这个「于家过道」前后 7 排,共计 41 间房屋,门房、客房、卧房、耳房、厨房、磨坊、仓库等一应俱全。每排厢房内又有独立的小院,一条长廊贯穿南北,将各个院落连为一体。除了 41 间房屋外,院内还有过道屋、厦子、厕所等,全部按照真实情况还原。

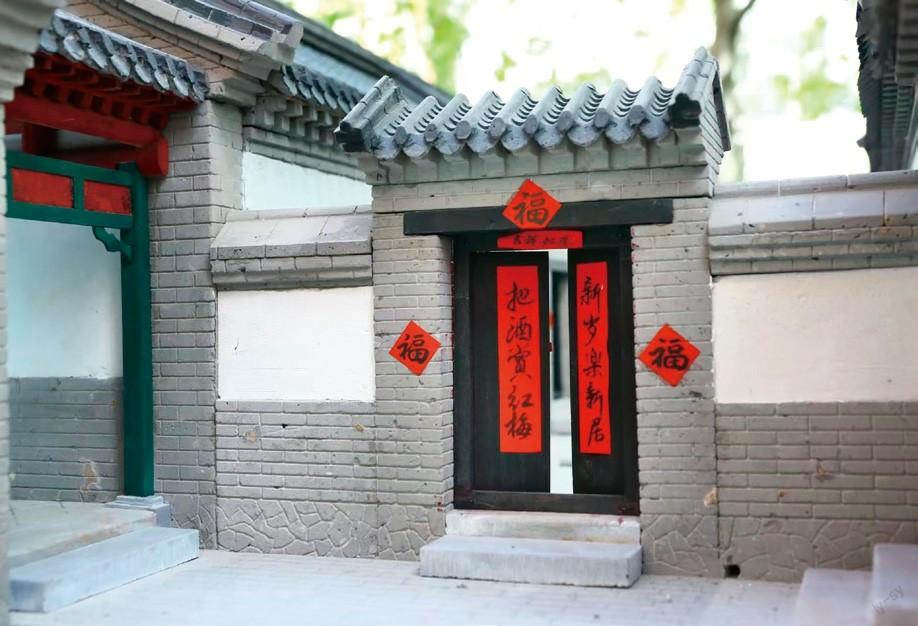

小院内所有房屋都是灰砖黑瓦红漆门窗,石头台阶坚实整齐,方石地基描龙画凤,气势恢宏典雅端庄。轴、槛、椽以及门窗、隔扇等全部都是木制,周围以砖砌墙。一些院门上,还张贴着「春联」。打开「窗户」,能看到室内窗明几净瓶中插花。院子内,桌椅条凳摆放整齐,古朴大方。

除了外观完美还原了老宅样貌,房屋内的装饰、摆件同样进行了还原。打开任意一间「房门」,俯低能够看到屋内房梁结构,同样与老宅内的结构一模一样,这种精益求精的雕刻态度让人钦佩不已。

项承吉介绍,这套「于家过道」微缩景观纵深长 3.9 米,宽 0.98 米,高 0.35 米,按照 20:1 的比例制作而成。主体结构全部是砖、木材、石头,门合页用的铁制真合页,房梁嵴檩等为全木质榫卯结构,力求真实还原。

历时近四年雕刻而成,只为留住乡愁展现历史

项承吉指着院落当中从北侧数第二排的五间房屋说,这里就是他生活了几十年的地方。1951 年,项承吉的父亲项家禄购买了于家的这座大院,项承吉就是在这里出生、成家,和一大家人一直居住到 1989 年这套老宅拆迁,他至今对老宅内的一草一木都记忆深刻,怀念不已。

2017 年,退休在家的项承吉萌生了将自家老宅用雕刻技艺还原出来的想法。项承吉年轻时学过几天木匠,但从来没有学习过砖雕方面的技艺。他说,他是全凭居住在潍坊这个遍地是手工业、大街小巷都是手艺人的环境中,受日积月累熏陶,掌握了这门技艺。

说起来简单,雕刻起来却是难如登天。项承吉足足耗费了两年时间,才将自家老宅雕刻出来。他耗费了大量时间精力,但由于对砖雕技艺掌握不熟练,最终的成品并不令人满意,但两年时间的磨砺,为他积攒了「实战经验」。在亲朋好友的鼓励下,他决定重新雕刻,将整个「于家过道」还原出来。

2019 年 3 月,项承吉开始了这项「浩大工程」,其间废寝忘食、不断返工,直到 2022 年 12 月,才将院落主体结构全部完成,目前只剩下部分院落中的树木还没有完全还原。近四年时间,他付出的艰辛无法用语言描述。

项承吉说,他雕刻用的砖瓦,全部都是青砖,都是旧房子拆迁时,他历尽艰辛淘回来的,只为还原最真实最立体的「于家过道」微缩景观。

「做这件事,既是为了了却我对父母、对老宅的思念之情,也是为了给年轻人展现老潍县旧宅最真实的样貌,留住乡愁展现历史,让年轻人知道咱们潍坊深厚的历史文化底蕴。」

蕴含大量人文遗产 是难得的城市记忆

为了追求真实,项承吉反复核准老房子各个细小的结构变化。他在制作此微缩景观前,特意请了原房主人后代于继生先生和了解此地风貌的老拳师边凤池先生等一起研究制定出方案,并请潍坊市文史作家于家干给予指导。

于家干介绍,水巷子是位于潍县城南门里大街(现向阳路)路西的一条不大的巷子。从西起路南,分别为杨家过道、边家过道、于家过道、谭家过道。这四条过道的建筑风格相近,是典型的明清时代北方民居,真实展现了潍县城的建筑风格和当时人的生活习惯。

据今年八十多岁的边凤池先生说,这四条过道都是潍县望族陈氏祖上盖的,陈家当时经营一家着名的「秘宝楼」银楼,专门制作金银铜首饰,生意做得很大,具有很强的经济实力。这无疑见证了当时潍县城手工业发达,是名副其实的「手工业之都」。水巷子内名人荟萃,曾先后居住过诸多社会名流,蕴含着大量潍坊元素与人文遗产,具有丰富的文化积淀,是潍坊宝贵的历史文化财富。

于继生先生介绍,于家是靠做布匹生意起家的。1920 年于氏十五世祖于恂以 4000 元现大洋买下这套房产,又以 4000 元大洋进行了维修。项承吉之父项家禄在 1951 年买下了于家这套院子居住,直到拆迁。此次项承吉能够将「于家过道」完美展现出来,他内心同样激动不已。「项承吉为咱们这座城市留下了难得的记忆,后人可以通过研究他的砖雕作品,观察老潍县的建筑风格和城市样貌,非常了不起。」于继生先生说。

于家干认为,「于家过道」是潍坊传统民居的代表,其院落格局完整清晰,原汁原味地展现了潍坊传统民居院落的起居生活形态,是研究潍坊传统居住空间的重要佐证。项承吉将「于家过道」雕刻出来展现给世人,还原了城市民宅旧貌,体现出了潍坊人的家国情怀和工匠精神,对于传承文化脉络,展现城市特色都有重要作用。

Old houses are the “root” and“soul” as well as the carrier of history and culture of a city. With its own special history, each old house is not only a witness of the vicissitudes a family but also the imprint of the times.

作者 赵春晖