岛城春天,赴一场艺术之约

作者

作者岛城春光明媚,艺术展览精彩纷呈。丰富多元的艺术展、影像展带来一场接一场风格迥异的视觉盛宴,让人们奔赴春日里的艺术之约。

沿着唐岛湾走进西海艺术湾,你会邂逅「艺术宝盒」西海美术馆,捡拾一段有关艺术的美好时光。在这里,「姜明姬:天地」和「安东尼·葛姆雷:有生之时」两大艺术展览,迎着海风在绚烂的春日里开幕,为青岛这座充满「艺术感」的城市增添了一抹别致的春色。

姜明姬「天地」自然万物治愈心灵

4 月 26 日,旅法艺术家姜明姬个展「天地」在西海美术馆开幕。此次展览作为第 17 届「中法文化之春」的艺术交流项目之一,由法国前总理多米尼克·德维尔潘,以及潘雅德担任策展人,展览呈献了姜明姬约 90 幅作品,包括其在 1960 至 1980 年代完成、甚少公开展出的珍品,以及近期完成的新作。

姜明姬是一位极具个性色彩的韩国画家,1972 年起定居法国巴黎,她的画有着「师法自然、随心所欲」的大家气象。那些在画布上或疾速奔走、或舒缓蔓延、或紧密缠裹的线条,以及对色彩的随意大块泼洒,均源于大自然奇幻壮阔的灵感。她的作品富含诗意和哲理,蕴藏着她长达半个世纪以来对于自然世界的探索与感悟,表达着精神世界与物质领域在天地间相遇的微妙平衡,仿佛在邀请观众踏上旅程,希望众人将自己从无常的把戏和思考中剥离出来,转而拥抱一切的核心与本质。姜明姬曾在巴黎蓬皮杜艺术中心、巴黎法国画廊等地多次举办个展,并在西方艺术界引起巨大轰动。

在展览的开幕仪式上,姜明姬、多米尼克·德维尔潘和潘雅德一同为观众进行了现场导览。多米尼克·德维尔潘讲述着他对姜明姬作品的理解:「明姬的作品如同治愈心灵的灵药,看到她的作品,我们会变得更加虔诚地思考人类与自然及社会的有机链接。」潘雅德为大家介绍了此次展览的主题、观看线索及策展思路——展览主题为「天地」,与姜明姬长期以来对于自然的探索与思考相关,而展厅中由作品、空间及变幻的光线构成的视觉整体则成为「天地」展的观看线索。

西海美术馆山海环拥,「姜明姬:天地」展所在的 7 号和 8 号展厅通过面朝海湾的窗户,将建筑与植物、光影、空间与艺术融为和谐共生的整体,映射着自然流转变化的瞬间,营造着充满精神性的空间氛围。

多米尼克·德维尔潘认为,艺术品、建筑、自然环境之间有一种精妙的关系:「我认为,建筑空间和外部环境可以更好地让我们专注于绘画作品本身,而西海美术馆将这方面做到了极致。自然光从海面反射而来,无比美丽,和在此展出的姜明姬的画作相互唿应,使展览的内涵和层次更加丰富。」

潘雅德表示,在不同的环境中重新审视姜明姬的画作总是一件令人着迷的事情:「我认为,姜明姬作为一位艺术家有能力适应不同的光线、不同的建筑体系。这座由让·努维尔设计的建筑带来了一场关于光线、空间、形态的游戏。这场艺术与空间的对话是伟大的,相信观众绝对会喜欢在西海美术馆这种完美的空间里看到姜明姬的作品。」

姜明姬还与大家分享着作品的创作过程及思考,她在近半个世纪的艺术探索中,始终坚持着用画笔捕捉着自然中流转的光影之魅,以绘画记录着「天地」间的永恒瞬间,如此诞生了充盈着自然诗意的艺术创作,她以抽象绘画语言组合着自然生态的擅美。其作品在天地之间创造共鸣和调解,让两者得以无缝连接。在此,人、绘画及建筑共同面向自然,开启着一段交织的体验,实现着生命的和谐平衡。

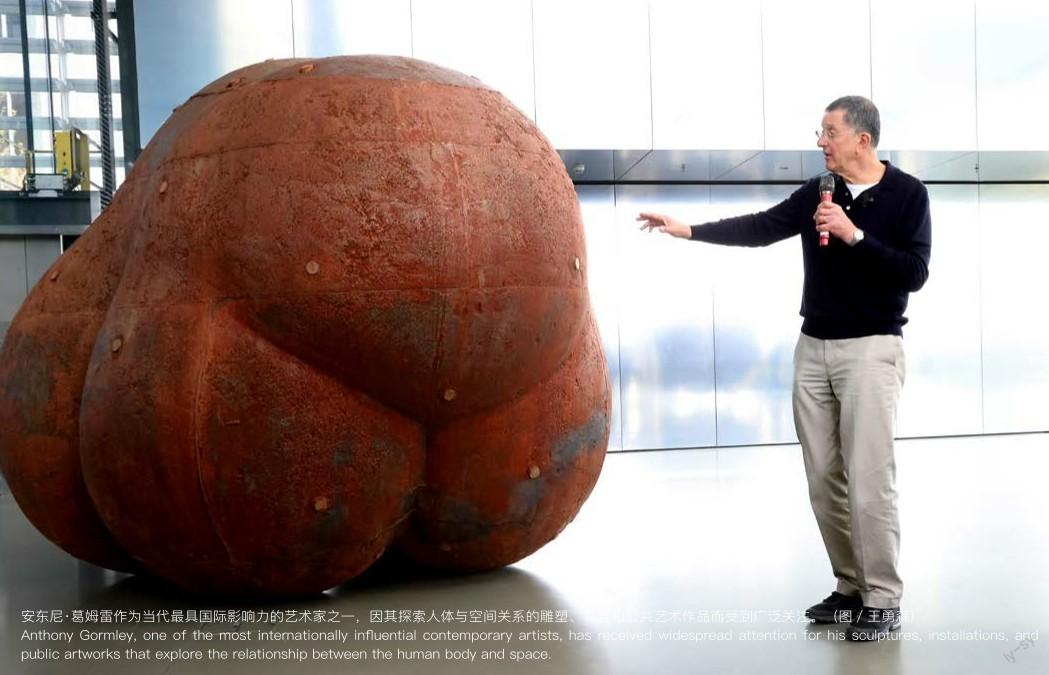

安东尼·葛姆雷「有生之时」探索人于宇宙万物之间

4 月 28 日,艺术家安东尼·葛姆雷大展「有生之时」在西海美术馆开幕。这是迄今为止安东尼·葛姆雷在亚洲最为全面的创作呈现,展览围绕艺术家「将身体作为转化与交流之所」而展开的探索,贯穿了其近 40 年的创作生涯。

安东尼·葛姆雷是英国当下最炙手可热的雕塑大师,曾获得包括欧洲最着名的视觉艺术大奖「特纳奖」在内的诸多奖项,其作品在英国及全球各地广泛展出,世界范围内被广泛认可。作为享有极高国际声誉的当代艺术家,安东尼·葛姆雷因其探索人体与空间关系的雕塑、装置和公共艺术作品而受到广泛关注。他的创作直面人类于宇宙万物间立足点的本源性思索,致力于将艺术空间作为一种生成之所,让新行为、思想与情绪得以涌现。

有趣的是,此次「有生之时」展来到青岛距离安东尼·葛姆雷首次到访中国已有近 30 年的时间。时间拨回 1995 年,安东尼·葛姆雷来到中国为合作的大型装置作品《亚洲土地》(2003)进行调研,曾先后前往西安、北京紫禁城、南京、阳朔以及山东淄博的砖厂。安东尼·葛姆雷曾谈及这次旅行对其生活及工作的持久影响:「我意识到中国与像素的关系可以追溯至 2000 年前,砖作为一种普遍的几何单元,却又与具象世界相关联。举例而言,行走在中国,看到各地砖厂,南京城墙的灰砖,我感受到一种非凡的文化,这与土地的形式化有着千丝万缕的联系……」

「有生之时」展激活了西海美术馆两个迥异的空间——4 号和 5 号展厅。安东尼·葛姆雷的 35 件风格多样的雕塑作品,以网格的形式呈现在 4 号展厅,以唿应空间的封闭性,其中包括早期的《高原》(1985-86)和《隔膜》(1995),它们表面被横轴和纵轴所切分;也有以不锈钢和铁为材料的作品,用相似的轴线布局身体内部的空间。安东尼·葛姆雷的标志性作品《聚集 I》标志着他首次尝试将「像素化」的躯体转变为实体化的存在;而《意义 III》运用彼此相交的钢条网格绘制出身体的内部空间;《珍藏 II》则参考史前巨石,将人体结构视为不稳定的石板结构。

4 号展厅同样标志着安东尼·葛姆雷首次在不参考其创作时间线的情况下展出作品,令观众得以在作品之间自行构建连接,从艺术家早期用自己的身体进行石膏倒模创作的作品畅游至近年来艺术家在相似手法的基础上加入身体扫描的创作,感受人类目前对数字生活和城市网格的依赖,构建我们对空间和时间的体验。

而 5 号展厅中,《身体》(1991/93)、《水果》(1991/3)、《大地》(1991/93)、《最终产品》(1990/93)4 件「扩张系列」作品,源自安东尼·葛姆雷对于重塑皮肤边界的痴迷,通过将躯体皮肤向外扩张形成如艺术家所说的「封闭爆炸」。在这个过程中,作品不再是只关于人体,而是与古生菌、早期的细胞生命、水果甚至蔬菜有所关联。《大地》与《最终产品》受制于重力、居于地面;而《身体》和《水果》则悬在空中、游离于地表之上,被细长且垂直的钢缆悬挂于天顶。空间之中充满活力。

谈及展览及其传递的关键信息,葛姆雷表示,这次展览反映了人类如何日益被人造环境而情境化:「正如古语所云——我们创造了世界,但世界也创造了我们。我试图调和生态世界与赛博世界的关系,而这个展览则是两者之间张力的具体化呈现。」

「作为享誉世界的当代艺术家,安东尼·葛姆雷的个展在西海美术馆举办,为我们了解他独到的艺术观念和具有视觉魅力的艺术语言提供了难得机会。展览以『有生之时』为题,揭示了葛姆雷对身体与空间、生命与世界、人类与自然、材料与智能这些重大命题的探寻,也展现了『雕塑』这种古老的艺术形式被激活和赋予的潜能与力量。」策展人范迪安表示,西海美术馆秉持推动中外艺术交流的观念,将安东尼·葛姆雷的典型手笔引入中国,使他的作品构成可供徜徉、可供对话、更可供在对作品的凝视中获得哲思与体悟的场景,这是中外艺术交流的最新成果。

在开幕现场,安东尼·葛姆雷还与众人分享了对西海美术馆的印象:「西海美术馆真的令人惊讶,这里有海有山,还有海对面的城市,这一切都让西海美术馆如此的与众不同,这也是一座与快速发展的城市紧密联结的美术馆。」谈及「有生之时」展在现场的呈现效果,安东尼·葛姆雷表示:「展厅是相对封闭的空间,但是从另一个角度看,也是光线和空气的集中区。让·努维尔在设计建筑的时候运用了空间里各样的反射,发掘光的潜能,让光线既在建筑的表面停留,又反射出不同的光彩,甚至连地板和墙壁都在反射光线。美术馆独有的电动遮阳百叶设计,让墙壁变成了仿佛能通风的百叶窗。我以前创作过一件作品叫《唿吸的房间》,而我现在身处的美术馆空间更像是一个会唿吸的房间。你能感受到一种建筑的透明度,让内部空间与外部世界联系紧密,各种元素之间又在不断地对话。不得不说,我十分喜欢这里。在最初的设想里,我们的展览并不完全是现在这样的。但当我把 30 年前的早期作品带进展厅时,从某种程度上为展览增加了一种结实而狂野的观感。这些作品和建筑的透明感、反射性相互作用,和光线有了精妙的互动。同时,当 5 号展厅中的雕塑作品被我轻推晃动时,我认为它们和建筑又有了新的联系,在时间和场地方面对观众进行引导。我很满意我早期的『扩张系列』作品能和美术馆的非凡空间发生对话。」

此次「有生之时」展览是西海美术馆举办的首场西方艺术大师个展,也是开馆以来举办的第 9 场当代艺术展,西海美术馆创始人、此次展览出品人孟宪伟表示,此次重量级的展览,将为美术馆学术影响力的提升和公众对国际当代艺术的认知发挥积极的作用:「尤其是呈现于名为『悬厅』之中的这组作品,实现了我们在美术馆规划设计之初所期望全球独一无二的展示方式和带给观众独特观展体验的美好愿望,是艺术作品与空间环境的融合与对话,更是当代艺术与当代建筑能量的激发与对话。」

With the warm spring breeze and blossoms in Qingdao, splendid art exhibitions are also on display, from Han Meilin Zodiac Art Exhibition to the exhibition “Heaven and Earth” by Jiang Mingji, an expatriate artist living in France, and Antony Gormley’s grand exhibition “Living Time”. In the relatively stable and limited space of an art museum, artists and audiences communicate through the works. The rich and diverse exhibitions provide viewers with a visually stunning feast. Let’s go on an art date in Qingdao’s Spring!

In recent years, the “art” label of Qingdao has become more and more prominent. Qingdao has been comprehensively improving its cultural connotation and striving to develop high-quality urban areas, giving full play to the leading role of cultural carriers such as art museums, art galleries and public spaces to build an“art city”.

作者 王一如