基于生态文明思想的河南红色旅游发展路径探析

作者

作者

摘要:生态文明是红色旅游发展的纲领红线,河南省自 2005 年开展红色旅游以来,得到了各级部门的重视,红色旅游资源优势与成果突显,但也存在资源开发与保护、产业化程度低、管理模式与运营路径落后等问题。文章立足河南红色旅游发展实际,在文献阅读及实地调研的基础上,针对资源优势、存在问题、路径探究等方面展开具体分析,以期为河南红色旅游的优化提供参考,推动河南旅游业健康发展。

关键词:河南 红色旅游 生态文明 发展路径

生态兴,则文明兴,建设生态文明是中华民族永续发展的千年大计,以习近平同志为核心的党中央高度重视生态文明建设,形成了内涵丰富、博大精深的习近平生态文明思想。生态文明不仅包括山清水秀的自然生态,也包括人类文化发展的灿烂文明成果。自鸦片战争以来,中原地区一直是战争多发之地,河南人民曾经在此开展了一系列革命活动与斗争,留下了许多革命遗迹、名人和精神,它们都是宝贵的红色资源与精神财富。如何坚持红色生态文明,探索绿色发展路径,已成为推动河南红色旅游持续健康发展的重要话题。

大力发展「红色旅游」是弘扬我国优秀传统文化的需要,是传承以爱国主义为核心的中华民族精神的需要,更是开发旅游资源与协调各要素发展的需要。河南积极融于「一带一路」建设,推动红色旅游发展,是促进河南旅游业健康发展,加快实现中原崛起宏伟目标的重要举措。

一、 红色旅游概念界定

1996 年,「红色旅游」一词正式出现在新闻报道中[1],1998 年,红色旅游正式在学术领域中使用[2]。《2004—2010 年全国红色旅游发展规划纲要》对其作出权威解释:以中国共产党领导人民在革命和战争时期建树丰功伟绩所形成的纪念地、标志物为载体,以其所承载的革命历史、革命事迹和革命精神为内涵,组织接待旅游者开展缅怀学习、参观游览的主题性旅游活动[3]。随着红色旅游外延的发展,红色旅游不仅包括参观中国共产党领导人民在革命和战争时期形成的历史革命遗迹等,也包括中国共产党领导人民在国家建设中涌现出的人民楷模、典型事件及其发生地,红色旅游既可以赏物观景,还可以增长革命知识、了解光辉历史、感悟磅礴精神、增强爱国情感,红色旅游是红色革命资源与现代旅游的结合[4],它不止是一次简单的休闲活动,更是一种涤荡精神、升华信念、培育爱国情怀之旅[5]。

二、 河南红色旅游资源优势分析

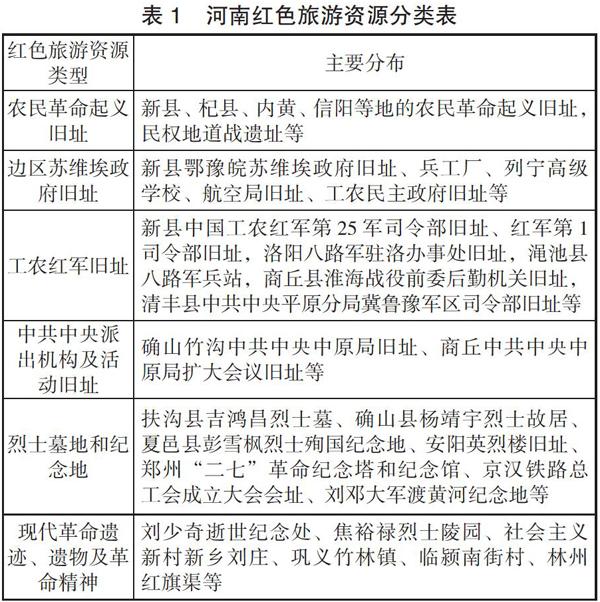

河南拥有光荣的革命传统和丰富的红色旅游资源,主要体现在:伟人故里、纪念馆,革命历史事件旧址、纪念地,新时代社会主义建设成果,红色革命精神等。河南拥有 14 家全国红色旅游经典景区,9 家 4A 级以上红色旅游区,信阳新县是全国知名的「将军县」,红旗渠被选入国家 5A 级旅游景区名录[6]。同时,还涌现出许多革命前辈,当代人民英雄、楷模,如吉鸿昌、杨靖宇、焦裕禄、任长霞等。

其主要具有以下优势:

第一,红色旅游资源数量众多,知名度高,开发利用价值大。河南现有各级各类爱国主义教育基地 620 处,其中国家、省、市三级命名的 259 处中,有 85 处属于红色旅游资源;全省 5175 处文物保护单位中,有 655 处属于可以开发利用的红色旅游资源[7]。

第二,红色旅游资源与自然生态资源、民族文化资源等耦合相生,相得益彰[8]。红色旅游地往往自然环境优美,民风朴实,景观奇特,综合优势明显,红绿相间,交相辉映。

第三,红色旅游资源蕴含着浓郁的精神文化[9]。如「二七」纪念塔、「人工天河」红旗渠、共产主义小区南街村、社会主义新农村刘庄等,以及红旗渠精神、焦裕禄精神、任长霞精神等,具有生动典型性和浓厚教育意义。

第四,区位优势明显。河南地处中原地带,交通便利,可达性良好。周边及省内人口众多,具有较广阔的市场条件[10]。

三、 河南红色旅游发展主要问题

河南省从 2005 年开展红色旅游以来,得到了各级政府部门的重视。但河南红色旅游普遍存在以下问题:

(一)参与互动性不足,展现形式较单一

红色景区主要面向单位、学校[11],多以静态的参观游览为主要形式,配套产业体系不够健全,旅游产业化程度有待提高。

(二)红色资源区划分割,缺乏整体性

红色旅游资源分布分散,各自经营,条块分割,缺乏整体性的规划与全局性的统筹发展。红色旅游资源的整合效应与「红绿古」效应难以充分发挥,营销效果与竞争力大打折扣[12]。

河南红色景区有的归属文物部门,有的属于建设部门,有的甚至多机构共管,管理体制呈现多种形态,多头管理、多方牵制局面造成社会宣传、计划规划、市场开发等相互割裂,缺乏统一性与整体性[13],同时,管理体制落后,基本上仍以「接待」为主,非市场经济的管理模式制约了河南红色旅游的可持续发展[14]。

(三)红色地区经济基础薄弱,开发投入较大

许多革命老区位于国家扶贫、省定点扶贫重点县区,经济基础相对较弱,交通等基础配套设施相对落后,开发工作投入较大,需要更多资金支持。

(四)红色旅游的可持续发展问题

红色资源的开发与保护、环境的可持续发展、管理模式与运营路径的改革等问题日益突出。

四、 河南红色旅游绿色发展路径探究

(一)正确处理保护与开发的辩证关系,探索科学的管理模式

红色资源是不可再生的宝贵资源,应当树立高度的历史观与责任感,严格坚持修复原则,修旧如旧,保持资源原真性与环境和谐性,不喧宾夺主,不矫揉造作。

探索在市场经济条件下科学的经营模式,红色旅游的管理模式要因地制宜,红色旅游资源多位于经济欠发达的区县,在基础设施建设、整体营销宣传、红色资源保护等方面,要充分发挥政府的主导作用,把握红色旅游的绿色发展方向,尤其针对脆弱性、开发价值高的资源宜采用国家主导的事业化管理模式;针对其他资源,可以适当引入社会力量,构建政府主导、市场运作的发展路径,在产品开发、经营管理、招商引资等方面,积极建立市场发展机制,可采取合作、合资、租赁、整体上市等多样化的经营模式[15],盘活综合资源,激发市场活力,推动红色旅游产业化、市场化、绿色化发展。

(二)整合资源,整体规划,打造精品与品牌

河南要在发挥红色资源特色的基础上,挖掘综合优势,结合自然风光、历史文化、民俗风情,探索「红」、「绿」、「古」三结合的复合化、综合性发展路径;河南要在整体规划的基础上,以大别山等重点红色旅游区域为龙头,以红色遗址,重大事件、战役为切合点,充分挖掘红色革命名人及着名事件,精心打造将军故里游、红色圣迹游、抗日战地游、红军长征游、时代精神游等红色精品线路,重点建设「红旗渠」、「愚公移山」、「焦裕禄」等精神品牌,形成点、线、面相结合的旅游格局和产品、经济优势。

(三)应用新技术,拓展宣传营销渠道

旅游推荐系统、大数据技术、新媒体营销、虚拟现实技术等为智慧景区建设、景区精准营销等提供了便利。首先,景区通过对交通、景点、天气、餐饮、住宿等数据的掌握,为游客提供可视化、动态化的实时信息,推荐高性价比的旅游线路,提升游客的旅游舒适度;其次,管理部门能够更好地把握全局,提前做好应对安排,优化资源配置,通过社交媒体、搜索引擎等,预防、跟踪、处理突发事件,进行高效舆情管理,及时掌握游客感受,提升整体感知度;同时,宣传方式的转变,互联网 + 模式下,景区可以通过网站、微博、微信、QQ、APP 等方式进入大众视野,提供移动化、互动式、针对性的宣传营销方式。

河南各级旅游部门及媒体要充分使用节事营销、影视营销、服务营销等新型营销方式,积极把握国家红色旅游发展机遇,以红色资源为基础,以爱国主义教育为抓手,结合各种纪念日等节事庆祝活动,通过制作旅游地宣传广告,拍摄革命历史题材的影视作品,开展研讨、论坛交流会,民俗文化展演、比赛,开发红色文创旅游产品等,多方式提升红色旅游地的知名度。还可以开发修学研学市场,规模化、常态化开展爱国主义教育与党性培训。

(四)构建区域经济合作体系,走可持续化产业发展之路

河南要坚持「区域合作、资源整合、优势共享、协同发展」的基本原则,一方面加强省内红色旅游点的横向联动,线面结合形成营销合力,提升整体竞争力。可以成立红色旅游管理部门,从资源保护、开发建设、规划管理、宣传营销、市场对接等各环节统筹协调,构建红色景区命运共同体[13];另一方面,继续加强与周边省市的区域合作,成立整体规划协调部门,建设跨区域红色旅游精品线路、旅游带,开展多地区联合宣传营销,实现资源共享、信息互通、利益共有、市场互流的规模效应,促进河南红色旅游的做强做大,实现可持续绿色发展。

参考文献:

[1]郑晨迎.情系老区:中国老区建设促进会妇委会工作一瞥[J].中国妇运,1996(10) :14-15.

[2]田勇.江西省国内旅游客源市场调查与对策分析[J].江西社会科学,1998(4):101-104.

[3]中共中央办公厅,国务院办公厅.2004-2010 年全国红色旅游发展规划纲要[Z].北京:中共中央办公厅,国务院办公厅,2004,12.

[4]刘祖望,宋全忠.河南旅游资源[M].郑州:河南教育出版社,1994:130-131.

[5]郭晓斌.河南红色旅游发展现状及对策浅析[J].郑州铁路职业技术学院学报.2011(03):42-43.

[6]秦名芳,李躬亿,马雅利.红旗渠申遗:让红色经典成为世界经典[ED/OL].(2017-07-01).http://ccrb.1news.cc/html/2017-07/01/content_526340.htm.

[7]王全书.让河南的红色旅游「红」起来[N].河南日报,2005,04(2).

[8]曹新向,王伟红,梁留科.红色旅游开发的理论和实践研究[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2005(04):126-130.

[9]姜莉.河南红色旅游发展透析[J].平原大学学报,2005,22(04):5-7.

[10]刘春香.河南省红色旅游文化资源保护与开发研究[J].许昌学院学报.2011,30(3):129-132.

[11]李振东,王娇艳.当前大学生红色教育中存在的主要问题及对策[J].甘肃农业,2007(10):53-54.

[12]张宏.发展红色旅游的区位选择[J].高职论丛.2008(01):13-17.

[13]史本林.旅游规划概念探讨[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2006(05):121-124.

[14]刘桂兰.河南省红色旅游可持续发展研究[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版).2008,35(01):184-186.

[15]李先维.处理好旅游产业化与可持续发展的关系[N].中国旅游报.2005,14(8).

基金项目:河南省社会科学界联合会课题项目「基于生态文明思想的河南人文旅游运营路径研究」(SKL-2019-3425)阶段成果。

作者单位:河南地矿职业学院

作者 孟姗姗