一票之差,这次表决没通过

作者

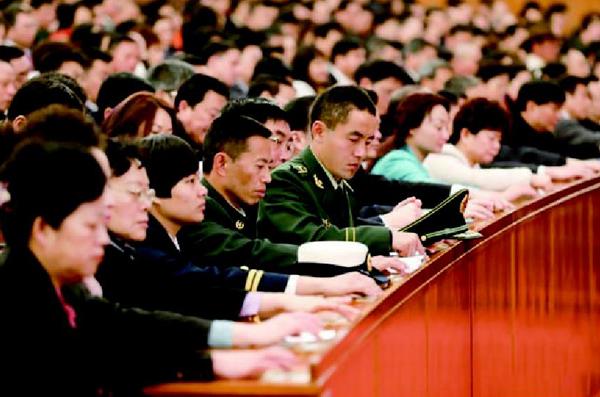

作者曾长期担任全国人大常委会办公厅新闻局局长的阚珂,很注重善待媒体。近来,他出书、撰文回忆了当年参与民主与法治工作的点滴。其中回忆的表决未获通过的细节和与会者的感受,体现了我国民主与法治的进步。

人大工作方式与政府有区别

我从 1986 年 7 月到全国人大机关工作以来,经历了 7 届全国人大,参加了 30 次全国人大会议、174 次全国人大常委会会议的工作。在这个过程中,对全国人大常委会会议的几次表决记忆深刻。

人大依法、按程序、通过会议、集体行使职权,而行使职权的最终表现形式就是「表决」。在几次全国人大换届后,我都看到,一些从国务院领导岗位转到全国人大常委会工作的领导同志,他们上任之初会表达这样的感觉:第一,全国人大与国务院的工作方式不同,人大会议的主持词的格式和用语是固定的。比如全国人大常委会表决时:「现在进行第 × 项议程,表决《中华人民共和国 ×× 法(草案)》。×× 法草案表决稿已经印发,现在付表决,请按表决器……」

第二,委员长与其他常委会组成人员(副委员长、秘书长、委员)享有平等的表决权,一人一票,委员长个人不决定问题。这与政府首长的最后决定权是不同的。

全国人大及其常委会的表决有多种方式:默示表决,比如,每次通过常委会会议的议程,主持人询问对草案是否有意见,不作声即表示赞成;按表决器表决,投票表决,全国人大是以全体代表、全国人大常委会是以组成人员作为计票基数。计票方式分为两种:一是宪法的修改以全体代表的三分之二以上、延长全国人民代表大会任期的议案以常委会全体组成人员的三分之二以上的多数赞成为通过;二是其他所有议案,以全体代表或常委会全体组成人员的过半数赞成为通过。

另外,全国人大会议始得举行的法定人数是全体代表的三分之二以上出席,全国人大常委会会议始得举行的法定人数是全体组成人员的过半数出席。

三次表决没通过,都是什么原因?

这里,我回顾一下印象深刻的几次表决。

第一次,1988 年 7 月 1 日,七届全国人大常委会第二次会议表决全国人大外事委员会的一位顾问人选。常委会组成人员有 155 人,出席 129 人。表决结果是:73 票赞成,4 票反对,48 票弃权,有 4 人未按表决器。赞成票没有超过 155 人的半数。这是我到全国人大机关工作后第一次遇到的表决未获通过的情况,这颠覆了我以前形成的思维定式:所有的表决都不言而喻地会顺利通过。

第二次,1989 年 10 月 31 日,七届全国人大常委会第十次会议在表决城市居民委员会组织法草案前,有的委员对草案第四条第二款「居民委员会可以兴办便民利民的生产生活服务事业」的规定有不同意见,建议删去这一款中的「生产」二字。鉴于这种情况,会议就是否删去「生产」二字进行了表决。常委会组成人员实有 150 人,119 人出席会议。表决结果是:65 票赞成,0 票反对,6 票弃权,48 人未按表决器,这一表决未获通过。这可以说是全国人大常委会历史上对法律草案单独一个条款的一次表决,是个尝试,也需要加以总结。一个多月后的 12 月 26 日,七届全国人大常委会第十一次会议再次审议了城市居民委员会组织法草案,修改后的草案规定:「居民委员会应当开展便民利民的社区服务活动,可以兴办有关的服务事业」,删去了「生产生活」四个字。常委会组成人员实有 150 人,116 人出席会议。表决结果是:113 票赞成,0 票反对,1 票弃权,2 人未按表决器,通过了城市居民委员会组织法。

第三次是 1999 年 4 月 29 日,九届全国人大常委会第九次会议表决关于修改公路法的决定草案。表决结果是:赞成 77 票,反对 6 票,弃权 42 票,有 29 人未按表决器,尽管赞成票数已经超过出席会议人数 125 人的半数,但是,由于没有超过实有常委会组成人员 154 人的半数,这项决定草案未获得通过。第二天,人民日报报道说,有的委员在会后表示,一票之差,说明了委员们认真负责的工作态度,也说明公路法修正案草案还需要作出进一步修改完善。

时光流逝,但当时会议对表决结果的确认、有的委员会后说的话等都印在我的脑海,特别是后来,来自我的家乡吉林省延边州的全国人大常委会委员吴长淑因事请假未出席当次会议,而关于修改公路法的决定草案因一票之差未通过。他说,如果他参加会议会投赞成票,这个决定就通过了。我以为,全国人大和全国人大常委会表决每一项议案,无论是通过还是没有通过,都是人民当家作主、人民管理国家的具体体现。

还值得一提的是,从 2010 年 10 月开始,全国人大常委会会议新闻稿增加了「常委会组成人员出席会议人数」这一重要新闻要素。这算是我在担任全国人大常委会办公厅新闻局局长时期补上的以往会议新闻稿中的一个不足。(作者为全国人大常委会法制工作委员会原副主任)

作者 本刊编辑部