逃港者

作者

作者

随着电视剧《历史转折中的邓小平》热播,「大逃港」这段历史又被人们提及。上世纪 50-80 年代,数十万内陆居民为求生活,由深圳越境香港。直到习仲勋主政广东,设立深圳特区,实施开放政策,「逃港」才逐渐绝迹。

同事的父亲和爷爷在 1980 年从深圳游到香港,她成为土生土长的香港人。和她聊起「大逃港」,她笑着说:「香港人都是内地跑来的吧。」

她这样讲也不算太夸张,香港是移民社会早已成为共识,有统计显示,每 3 个香港人中就有 1 个是内地移民,但绝大部分都是非法来港。

逃往香港的路

清廷将香港割让给英国,但粤港两地居民实际却可自由往来。直到新中国成立之初,为防止境外反华势力从香港渗透,1951 年广东封锁河口,私自前往香港将被视为「叛国投敌」。自此,深港边界竖起了铁丝网。

不过,铁丝网却未能阻止逃港者的步伐。毗邻香港的深圳,有 4 次大规模逃港潮,分别是 1957 年、1962 年、1972 年和 1979 年,共达 56 万人次。

1962 年,全国大饥荒日益严重,时任广东省第一书记的陶铸下令开放河口,深港边境成了饥饿难民最后的求生稻草。一时间整个广东,乃至全国饥民纷纷涌入香港。

音乐教父罗文当时 17 岁,他的母亲已患癌症,家人让他以「赴港买药」为由申请入港,拿着双程证入港的罗文,投奔香港亲戚,去了就没再回头。他的姐姐后来接受访问时说:「买药只是借口,他去了,就没打算回来。」

从深圳越境逃往香港,大多从蛇口出发,花一个多小时,游过深圳湾,抵达香港。但逃港者中不乏溺亡者,有时,河中一日就有数百具浮尸。

影评人列孚就是游来香港的一个。1973 年 5 月 31 日凌晨,他和当时的女友、现在的妻子,一头扎进深圳湾,手脚并用地去了香港。「如果没有那次奋力一游,很难说现在的我会怎样。」他在一次访问中说。

为逃港,他专程去广州,跳进珠江练习游泳。那时才发现,河中竟有几千个人游泳,「谁也不能说,游泳是为了去香港。」

1974 年,港英当局实施「抵垒政策」,也就是说,逃港者若抵达香港市区,便可在香港入境处申请香港身份证,如果偷渡者在边境被抓获,则会被遣返大陆。

1970 年至 1980 年,偷渡来港的内地居民愈来愈多。1980 年 10 月 23 日,港府不得不撤销「抵垒政策」。在这天前已来港的逃港者,可在宽限期内,领取香港身份证,此后的偷渡者,将被立刻遣返内地。

习仲勋主政广东后,经过大量走访,亲身感受到当地居民对提高生活水平的渴望。他意识到,光靠严防死守不可能有效地遏制偷渡,必须另辟蹊径。

在中央领导和习仲勋的推动下,1980 年 8 月 26 日,深圳开辟为中国第一个经济特区。负责广东特区筹办、曾兼任深圳市委第一书记的吴南生回忆:「公布特区条例后,那成千上万藏在边境山林中准备外逃的人,消失了。」

白手起家演绎传奇

逃港者际遇各不相同,有人累积财富、功成名就。曾有人统计,上世纪末香港排名前 100 位的富豪中,有 40 多人是上世纪六七十年代的逃港者。其中有金利来董事局主席曾宪梓、「期货教父」刘梦熊等人。

1973 年,在东莞插队的刘梦熊经过 6 天 6 夜的跋涉,后游泳 9 个多小时偷渡到香港。「游到最后,我已经不行了,我就念,『下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利。』」他喊着社会主义的口号,游到资本主义的彼岸。上岸时,身上仅剩下一条游泳裤,在风中瑟瑟发抖。

抵港后,刘梦熊先去工厂打工,做扫地、搬运等脏活、重活。不过,下班后他总会不断学习,希望进入上层社会。两年后,他凭三寸不烂之舌进入一家日本期货公司,并在很短的时间内刷新了行业纪录。

此后,刘梦熊逐渐成为香港「期货教父」、「黄金大亨」和多家上市公司董事,更跻身政界,成为香港地区全国政协委员。

白手起家,是当时香港的社会风尚,「只要肯努力,没有人会笑你。」这种社会光景在如今已可望而不可及。

列孚到达香港后,租住一个小房间,月租 900 港元。他在香港的第一份工作是扛煤气罐,底薪 600 港元,小费有 1000 多。

一次腰伤后,他不能继续扛煤气罐,有港人介绍他去报馆工作,后来他考中香港娱乐业大亨邵逸夫创办的邵氏公司,做配音演员。1979 年,他离开邵氏,揣着 4 年来积攒的 7 万多港币,和朋友创办电影杂志《中外影画》。现在,他已是香港举足轻重的影评人、传媒人。

罗文同样也受惠于邵氏的发掘。他来港的第一份工作是在裁缝店做学徒,没有薪水。之后,他做过游乐场职员、电影院带位、银行见习生,在一间小酒吧驻唱时,被邵氏意外发掘,瞬间走红 70 年代香港乐坛。

1973 年,罗文演唱了代表香港精神的同名电视剧主题曲《狮子山下》。其后,每当香港陷入阴霾,这曲《狮子山下》总能唤起港人坚韧打拼的信念。由内地移民演绎香港精神,在当时并没有任何异议。

不复存在的风景

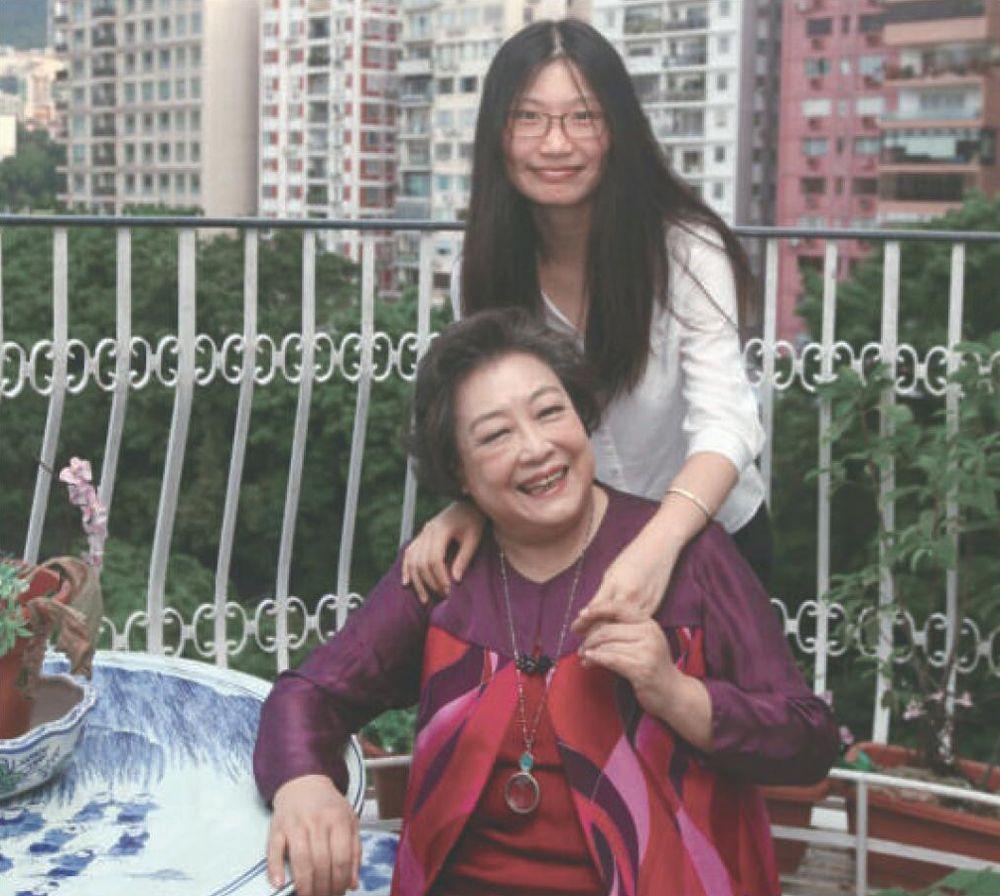

另一位白手起家的典范,是人称「臧姑娘」的「湾仔码头」创始人臧健和。这个曾经的失婚母亲,如今坐在香港司徒拔道的豪宅中,将自己的故事向记者娓娓道来。

1977 年从内地去泰国寻夫不得的她,带着 8 岁和 4 岁的女儿滞留香港。为养家,她打 3 份工,每天工作 20 小时,后来因腰伤停工。原本受工伤可获赔两万港币,这在当时已是不小数目,但她坚决只讨公道、不讨钱。在最艰难的日子里,她从没拿过政府「综援」(救济金)。

这时她倾尽全部身家 500 港币,砌木头车、买食材,到湾仔码头做小贩、卖起家乡水饺。

「以前的香港,无论内地人香港人,只要你肯拼搏,大家不会看不起你,反而很尊敬你,人人都会想办法,托你一把、拉你一把。」

臧姑娘在湾仔码头做小贩时,也要躲避「香港城管」——食环署。以往有船员、司机到码头吃饺子,她总是分文不收。于是司机一旦看到食环署的小贩管理队,车未停好就赶来叫她「走鬼」,船员也会跑来帮她收拾。

事实上,港英政府曾多次试图遣返「逃港者」,但并不得民心。几乎所有的香港家庭,都放弃手中的事情,上街救助来港的饥民。「你们不能走!回去又要受苦!」市民手中拿着面包、饼干,不停唿喊。还有人跳到马路当中,躺在高温的路面,挡住遣返的汽车。「跳车逃跑呀!」他们为逃脱者引路。

不过,69 岁的臧姑娘今天却感叹港人素质的沉沦。

她认为港人、内地人「本是同根生」,但这个观点,却被年轻一代嘲笑。如今的香港人提到「同胞」二字,往往带有贬义。

臧姑娘对着一个年轻的香港记者说:「你们爷爷那辈,当内地穷的时候,自己在香港省吃俭用,把钱都留下来买东西,用担挑着、推着,累死累活地把东西带回乡。仍然觉得开心,因为那份亲情血浓于水。为何你们这一代,大家都没有爷爷辈的那份感情、那种感恩?」

臧姑娘初到香港时 31 岁,她是山东人,不懂广东话。做买卖时,不少香港人为迁就她,而讲普通话,常常把「水饺一碗多少钱?」错讲成:「睡觉一晚多少钱?」她从来不觉得被冒犯,回忆起这段往事,她依旧哈哈大笑。

可如今,不少港人听到普通话常带白眼,亦戏称普通话为「煲冬瓜」。

记者有个香港朋友,在北京工作,他用内地银行卡在香港商场消费,店员以为他是内地人,不懂广东话,便对同事说:「我就是歧视这些内地人。」朋友没有解释,悻悻离去。

这种差异缘起自由行的开放,大量内地旅客来港,带来了商机却也挑战着城市的承载力,加之两地的发展趋势对比,近年来冲突愈演愈烈。

有香港极端团体把内地游客称为「蝗虫」,这让人联想到 30 多年前对于逃港者的一个称唿。

那时候,港人把内地的穷亲戚们称为「阿灿」,挖苦他们愚昧而土气,「阿灿」到了香港,成为最底层的一群人。然而,正是这群被低看的人,经过埋头苦干,最终事业有成,跻身名流,而更多的逃港者,也纷纷站稳脚跟,成了现在日常所见的普通市民。

如今,屹立维港旁超过半世纪的湾仔码头清拆在即。36 年前,一个专栏作家路经此地,将日落时分臧姑娘一家三口的背影,写成「湾仔码头的凄美风景线」。36 年后,码头将拆。而不复存在的,早已不止是风景。

作者 王思婧