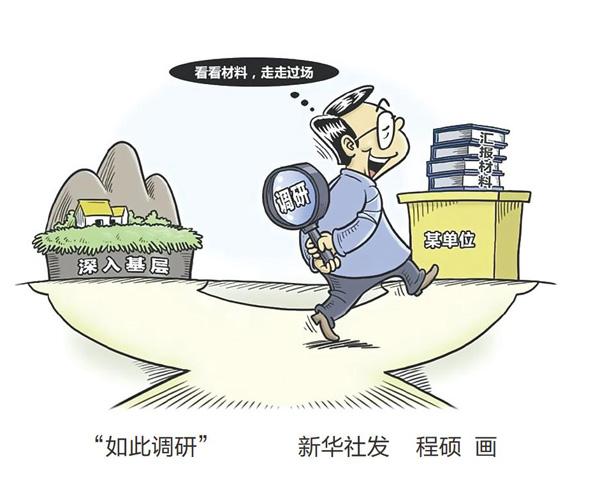

调研容不得走过场

作者

作者事先打好招唿,精心设计脚本;安排窗口单位,屏蔽问题角落,费尽心思打造政绩盆景;精挑细选群众,一些人甚至成了座谈会专业户……近年来,基层调研中的一些怪相折射出作风建设的顽疾,成为群众反映强烈的问题之一。

基层调研的目的是为了掌握实际情况、倾听群众唿声、增强决策的科学性针对性。党的十八大以来,作风建设成效显着,但不可否认,在有些地方,调研中的不正之风换上了「新马甲」、有了新表现,上级领导到基层调研「被安排」的现象时有出现。有些地方,行程路线、参观什么、听谁介绍、停留多长时间、几点几分离开都被精确设定,这样的基层调研变成「搭台唱戏」走过场,折腾了基层干部与群众,助长了形式主义和官僚主义的不良风气。「走秀式」调研实在要不得!

八项规定,第一条就是改进调查研究,要求到基层调研要深入了解真实情况。中央三令五申,但为何一些地方置若罔闻、我行我素?这其中,除了「四风」问题所具有的隐蔽性、顽固性、易反弹等共性原因,最重要的在于形式主义和官僚主义作祟。一方面所谓「上有所好、下必甚焉」,一些领导干部讲排场、好大喜功,出门前唿后拥,调研则蜻蜓点水,把调研当做应付式任务,这样一来调研「被安排」成为一些地方和一些领导干部心照不宣的「潜规则」;另一方面,基层干部为了虚假的政绩层层欺骗,公然忽悠,成绩经验一大堆,问题则不痛不痒,丢了实事求是的原则,最终把调研现场变成欺上瞒下的「秀场」。

「身入」基层更要「心到」基层。习近平总书记曾一针见血地指出,调查研究的过程,是领导干部提高认识能力、判断能力和工作能力的过程。而深入实际、深入基层、深入群众的各种形式和类型的调研非常有利于促进领导干部正确认识客观世界、改造主观世界、转变工作作风、增进同人民群众的感情。正因如此,消除基层调研中的不正之风、挤压调查报告中的虚假水分,既需要在制度设计上精准发力,划出调查研究的红线底线,也需要在改进调研方法、纯正调研风气上下功夫。从文山会海中走出来是第一步,带着问题意识、关注实践难题、走进群众中间,才能真正在基层调研中识别「被安排的套路」、掌握真情况、发现真问题。

「其身正,不令而行,其身不正,虽令不从」。破除「走秀式」调研,最关键的是领导干部以上率下,带头抵制「被安排」。「不许安排、不能导演、原汁原味」「是什么样就是什么样,保证听真话看实情,要与群众零距离接触」……党的十八大以来,习近平总书记就以实际行动给广大党员干部作出榜样。调研河北阜平,在村民老陶家脱鞋盘腿话家常;考察湖南湘西,在未经安排的少数民族村子和特贫户商量脱贫之策。只有在考察中见群众、听真话、摸实情,绝不弄虚作假,才能与群众走得更近一点,调研出真效。

责任编辑:段培华

作者 周军