传统与个性

作者

作者

书法是中国特有的一种文化现象,它的载体是中国文字。中国文字的演变与发展也伴随着中国书法的风格嬗变与演绎,这样一种历史发展的客观规律就成为传统的具体意义所在。书法也成为传统文化不可分割的一个重要组成部分,书法也因此成为继承传统、走向未来的一种文化自觉。

世界上有诸多的国家,大多有着灿烂的文明与悠久的历史,但是很少能有像中国书法这样源远流长,魅力无穷却烙印着不同时代的文化印迹。在具体论述之前,笔者首先要澄清传统的概念,阐释传统的真正意义,以及传统的绵延与未来指向。

何谓传统?是指世代相传,从历史中沿传下来的思想、文化、艺术与风俗等。既然是世代相传,必定具有历史既成的惯性与稳定性,这也成为传统容易被误解为与创新相对立。甚至有很多人把传统与创新看成是两个范畴,传统成为影响创新的阻力与障碍,这对于书法艺术的发展是必须要澄清的。

很多人认为书法传统是过去的法帖,是过往的书法杰作,是历代书家的经典论述。笔者认为那是一种把过去与当下割裂与对立的观点,也是一种狭隘的僵化的思维方式。用当代解释学(Hermeneutics)大师伽达默尔(H-G.Gadamer)的话来说就是:「传统并不只是我们继承得来的一宗现成之物,而是我们自己把它生产出来的,因为我们理解着传统的进展并且参与在传统的进展之中,从而也就靠我们自己进一步地规定了传统。」(伽达默尔:《真实与方法》,纽约一九七五年英文版第 261 页)由此可见,传统是我们在当下进一步创造出来的,传统不在过去,正在当下。这里需要明确一组时间状语来具体的界定,即:过去与当下乃至未来。当代学者甘阳说:「究竟什么叫『传统』?究竟怎样才是或才能继承『传统』?为了讨论的方便,我们在这里引入『时间性』(Zeitlicbkeit/Tem-porality)这个概念,其特点是带有过去、现在、未来这三个时间维度。我们现在可以问,从时间性上讲,所谓的『传统』究竟落在那一个时间维度上?」(《读书》三联书店)甘阳先生的论述是很有道理的,也为我们进一步认识传统与阐释传统带来了具体的认知维度。

当代学者余秋雨先生对艺术的传统又作了进一步的论述:「正因为艺术的历史是一个层层累积型的动态过程,所以,一切有价值的创造都是传统的延承,都是对传统的再创造。传统不是已逝的梦影,不是风干的遗产。传统是一种有能力向前流淌,而且正在流淌、将要继续流淌的跨时间的文化流程。」 (《艺术创造学》余秋雨着长江文艺出版社 2013 年 8 月第一版,第 220 页)从余秋雨先生的论述来分析,书法艺术作为一种传统的延承,不是已经消逝的梦影,也不是风干的遗产。书法艺术的传统魅力正在当下书法家的创作中,它携带着古人经典的认知与审美。

本文要展开论述的赵剑平先生的书法艺术也是在这样一种文化传统中演绎与嬗变,他的书法不仅有着自己独特的个性,也有着历史传承中不断衍生的一种创造力。

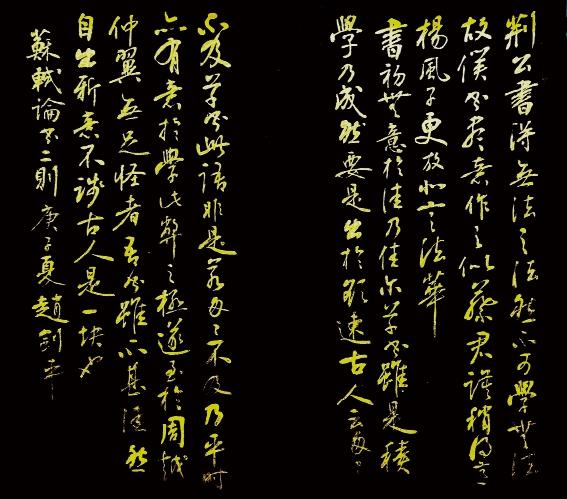

一般来说,传统与个性之间往往是对立的,或者是不容易协调统一的。笔者认为这是一个十分平庸的现象,也是一个影响书法发展的负面因素所在。简单来说,传统往往被认为是在过去,过去的法帖与古人的书论中。个性则被认为是当下书家的个性与书写特点,个性往往被同时代的书家认为是抵触或者影响了传统的生发与意义所在。熟识书法史的人,或者研究书法与从事书法创作的人,只要保持清醒的头脑,拭目浏览历代书法典籍,其道理不证自明。「二王」书风一直成为行书传统的主流,这也是无需争辩的事实。纵观王羲之与王献之法帖以后,历代传承「二王」书风者,也并非与「二王」形神不变。即使是王献之也不同于其父王羲之的书法,这就是一个十分鲜明的例子。传统正如一条不断流淌的河流,在不同阶段不同时间自有不同的意义与姿态所在。宋代的米芾,元代的赵孟頫以及明代的董其昌都是「二王」书风的传承者,但是因为书法家个性的不同,各自呈现为多姿多彩的书艺之花。米芾的「风樯阵马,沉着痛快」;项穆云:若夫赵孟頫之书,温润闲雅,似接右军正脉之传,妍媚纤柔,殊乏大节不夺之气;明末书评家何三畏评董其昌书法云:「天真烂漫,结构森然,往往有书不尽笔,笔不尽意者,龙蛇云物,飞动腕指间,此书家最上乘也」。今把诸位大家墨迹并置一案,鉴而赏之,亦可区别之。这就是书法传统之意义所在,至少可以让有心者得到一种启示。

另外,没有传统或者离开传统而谈论个性,也是没有道理的,尤其是书法艺术。「用笔千古不易」,这就是说,用笔规律是千年不变的。千年不变的传统规律成为历代书法家坚守的定律,也是书法艺术之所以贯通古今的魅力所在。也许会有人说,这会影响艺术家个性的发挥。笔者认为只有遵循书法艺术的传统规律,才能真正发挥书法家的个性,否则只能是不守规矩的乱写。这里举一个当下十分怪异的书坛现象,就是所谓的「丑书」。丑书不仅是书写与字形看起来十分丑陋,关键还是它违背了书法传统的要义。这里只是说明一个有助于把书法传统说的更清楚的一个例子,不便展开继续讨论,因为很多丑书者有其影响力与地位,这其实也是一个让人困扰的问题。

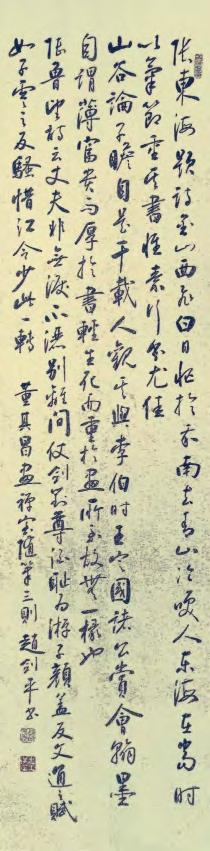

书法家赵剑平先生对国内的丑书现象也是深恶痛绝,这也是他进一步坚守传统的信心所在。在生活中,赵剑平先生是爱憎分明的,也是嫉恶如仇的,这也许是所有文艺家们的共同个性所在。在书法艺术中,赵剑平先生是尊重传统,深入研究传统,每天临池不辍,废纸三千。也许有人会问,赵剑平先生在生活中的个性与棱角会与二王书风的典雅与中庸之美会发生冲突,这也是众多从事文艺理论研究者们的共识。笔者认为,一个人性格上的特点确实会影响他做事行为与生活规律等,但是,对于艺术来说,可能不全是如此。赵剑平先生就是一个十分典型的例子,也是书坛一个让人惊叹的个案。首先,赵剑平先生不是书法院校毕业的,也不是书画院专业书法家。但是,他的书法创作水平与社会影响力却是非同一般,喜欢与收藏他的书法的人真是如过江之鲫,甚至有的作品已经成为国礼送给外国首脑。当然,这里需要说明的是,赵剑平先生并不是十分在意推销自己的书法家,都是亲朋好友亲力为之。笔者所罗列的这些事实都是耳闻与亲眼所见的事实,无论如何,这至少说明赵剑平先生的书法作品具有一定的魅力所在。书法作品的魅力,其实就是作品的经典与功力所在。因为他不是书法院校的教授与高材生,也不是书画院的专业书法家,就是说,赵剑平先生缺乏当下十分流行的炒作的平台与身份。笔者认为,这往往是作品本质呈现的最好现实,因为剥去那些功名与身份,只以作品本身来考察,这才有可能真正回到书法作品本身。

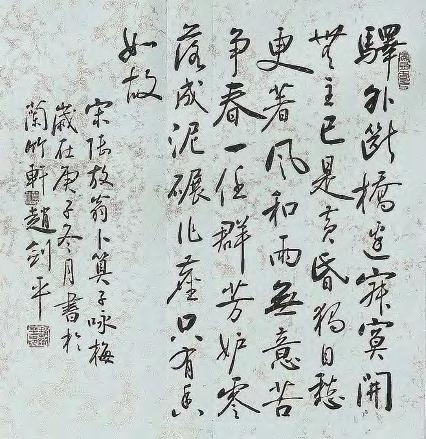

这里还需要补充一个事实,赵剑平先生书法儒雅温润,满纸的书卷气,字里行间流露出一种「白云初晴,幽鸟相逐。」的和谐之境。接下来还是具体谈谈他的书法作品吧!

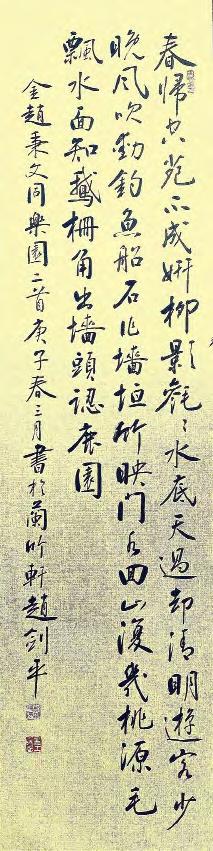

在谈赵剑平先生的书法作品之前,还需要说明的是,当下为了追求展览效果,大多书家都在比拼尺幅大的书法作品。客观来说,大的书法作品从驾驭难度来说确实是不容易的,对于现代的美术馆来说也具有明显的视觉冲击力。但是,如果以此来衡量书法作品的良莠,估计还是不全面的,也不算太公平。赵剑平先生就是不愿与世俗同流合污,他也不愿去美术馆争那份功名与效果。他安于书法传统的范式,静心写他的册页与手卷,诵读历代诗文经典,偶作大作也是满纸优雅与文静。他经常对着古人的书法典籍赞不绝口,甚至对古人是顶礼膜拜,这是一个真书家所具有禀性。

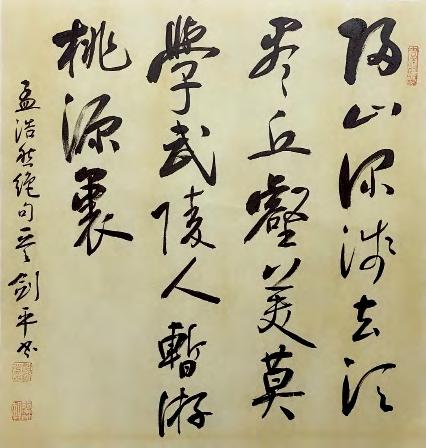

笔者第一次去他家做客就被一幅四幅通屏书法给惊叹住了,内容是陶渊明的《桃花源记》。书法作品以行楷为主,字体端庄秀丽,每一个字都十分考究,每一行字都如行云流水,舒畅而自适,让人观之赏心悦目。客厅墙壁上一幅四尺横幅的书法作品也是风流倜傥,内容更是我喜欢的司空图《二十四诗品》中的「典雅」。这也许就是赵剑平先生的审美渊源与书法格调所在,他的书法作品确实也呈现了这一审美理想。

笔者对赵剑平先生的书法临习与创作,有过一个比较深刻的思考,也是对书法艺术自身的一个审视。同时也是源于笔者本人也对书法艺术喜爱有加,也可以算是熟读历代经典书论,欣赏过历代很多经典的书法作品。这就是一个比较宽泛的问题与想法,传统的历代累积与演绎,与当下书法者的个体学习之间如何成为经典,或者如何在学习传统中保持自己的个性。也就是说,书法家的个体或者个性是保持下来的,还是自然流露出来的。因为有的书家或者理论家认为,过于强调传统会丢失自己的个性,甚至会迂于传统而不能自拔。笔者纵观历代书家,没有不是深入传统,然后自立门户的也就是个性凸显的。书法学习除了临帖或者师古人之外,还有两个境界是是造化与师我心。师古人就是临摹古人的法帖,研究历代书法家的理论,这是培养正确的书写习惯与书法审美。无论你的临摹水平与模仿能力多强,最终都无法超越古人,况且在临写的过程中,你的禀性与个性总会流露出来,这就是传统与个性的可以统一的原因所在。

赵剑平先生的书法取法渊源,或者传统根基是什么?他本人也可以如数家珍的一一具体说出,因为他取法诸家所长。笔者仅以他书案常见的法帖来具体论述,赵剑平先生以《圣教序》为临摹范本,当然「二王」一路的历代法帖他也同置一桌,经常相互比较来临写。另外还有一个也是临摹过程中必须面对的问题,就是临摹法帖时的状态,书写速度与自己平时的书写习惯与速度是否一致。初学临摹因为还没有掌握要领时可以不强求二者的书写速度的一致,因为只有临写速度与自己平时的书写速度一致时,临摹法帖才能有利于平时的创作借鉴,否则很难让临摹的笔法在创作中自然呈现。其实,这不仅是方法问题,更是临摹的意义所在。这个就是书法院校所称道的临创如何转换的问题,虽然强调的问题是有价值与意义的,但是在具体的实践中却很少能真正有效做到。

赵剑平先生以其自身的悟性与书写的习惯,来临摹古人法帖,就是一种自然的临创结合的方式。他的临帖与自己创作几乎都是同一方式,无论行笔还是速度,都是游刃有余。所以赵剑平先生在临古与创作之间找到了一种默契,而不是当下的一味临古与一味创作的,二者分离的书写行为。这只能归结为一种天赋,一种性格中自然天成的书写习惯使然。「笔迹者,界也;流美者,人也。」(钟繇《笔法》)这显然是书法艺术的两个范畴,书法字体与审美特点。笔迹就是书写的形质,如字体的间架结构与用笔的中锋还是侧锋等。流美者就是欣赏者的审美愉悦,是书法艺术的价值所在。当下很多书家往往重视了书法的形质而忽略了神采,也有追求神采时形质欠缺不足。二者能够兼善的书家其实不是很多,这就是全面的修养所在,赵剑平先生就是兼顾形质与神采的书法家之一。故其书法在当今社会备受欢迎,藏家很多也成为当今书坛的一股春风。还是回到赵剑平先生的书法取法的传统渊源哪里吧!这样也许更能比较全面与详尽的了解赵剑平先生的书法艺术的深厚传统与历史渊源,其实就是「二王书风」的艺术生机所在。

「王羲之书字势雄逸。如龙跳天门,虎卧凤阙,故历代宝之,永以为训。」(梁武帝萧衍《古今书人优劣评》)这是王羲之的书法审美理想的生动描述,也是历代书家临写与学习的经典范本,这也是所谓的「二王」书风的肇始。「二王」传统是一个书法艺术的文脉,它绵延至今,流韵千载,成为华夏文明中一枚美丽的瑰宝。赵剑平先生是在这文脉中不断漫溯,探寻瑰宝的行者。

(作者系同济大学人文学院博士研究生、副教授、中国美协会员。)

※该栏目文章不代表本刊观点,作者文责自负。

As a c u l t u r a l p h e n o m e n o n p e c u l i a r t o C h i n a , calligraphy came into being based on Chinese characters, whose evolution and development of have b e e n a c c o m p a n i e d b y t h e s t y l e c h a n g e o f C h i n e s e c a l l i g r a p h y. I t i s t h e o b j e c t i v e l a w o f s u c h a h i s t o r i c a l d e v e l o p m e n t t h a t b e c o m e s t h e s p e c i f i c m e a n i n g s o f t r a d i t i o n . A s a n i n t e g r a l p a r t o f t r a d i t i o n a l C h i n e s e c u l t u r e , calligraphy has thus become a selfawareness of Chinese culture which inherits the tradition and carries forward into future. Although most of the countries in the world also h a v e s p l e n d i d c i v i l i z a t i o n s a n d long histories, few of them are as l o n g - s t a n d i n g a n d c h a r m i n g b u t at th e s a m e ti m e i m p r i nte d w i th th e cul ture o f di f f e re nt tim e s as Chinese calligraphy. Before going into details, the author will f ir s t c l a r i f y t h e c o n c e p t o f t r a d i t i o n and expound its real meaning, its continuity and future direction.

作者 卞瑞