公共突发事件中大学生心理问题及其干预研究

作者

作者

摘 要:新冠肺炎疫情的发生是一次突发公共卫生事件。此次事件会给高职大学生群体造成怎样的心理影响?面对这一问题,本研究采用问卷调查法和团体辅导法开展研究。研究结果:新冠肺炎疫情给学生的心理健康带来一定的影响;互联网信息是高职大学生重要的应激源;认知行为团体辅导对缓解学生心理问题效果良好。

关键词:新冠肺炎疫情;高职大学生;心理问题;应激源;团体辅导

中图分类号:F24 文献标识码:A doi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.32.040

2020 年初新冠肺炎疫情爆发,随后快速扩散,威胁着人类的生存健康。疫情的发生是一次重大突发公共卫生事件。根据以往研究,重大事件的发生会给个体带来诸如恐惧、焦虑等问题,严重者还会产生心理应激反应。面对此次疫情,高度互联网化的大学生群体的心理变化情况,心理应激源是否具有特殊性值得我们关注。面对这些问题,本研究采用问卷调查法和团体辅导法开展研究,旨在了解重大突发事件中大学生可能出现的心理问题,并对相关问题进行心理支持,促进大学生心理健康和良好发展。

1 研究方法

1.1 研究被试

本研究选取本校 6003 名学生作为研究被试。其中男生 3634 人,女生 2369 人。所有被试均自愿参加实验。

1.2 研究材料

症状自评量表(SCL-90):由 L.R.Derogatis 于 1975 年编制而成,采用 5 级评分,分值为 1~5 分,分数越高表示症状越明显。根据全国常模结果,总分超过 160 分,或阳性项目数超 43 项,或任意因子分超过 2 分,可考虑筛选阳性。此外,通过自行设计的开放式问卷来进行相关数据的收集。

1.3 数据处理

实验共收集到问卷 6003 份,其中有效问卷为 5860 份,有效率为 97.61%。在剔除问题数据后,利用 SPSS21.0 进行数据的描述统计和方差分析。

2 结果分析

2.1 症状自评量表(SCL-90)统计结果

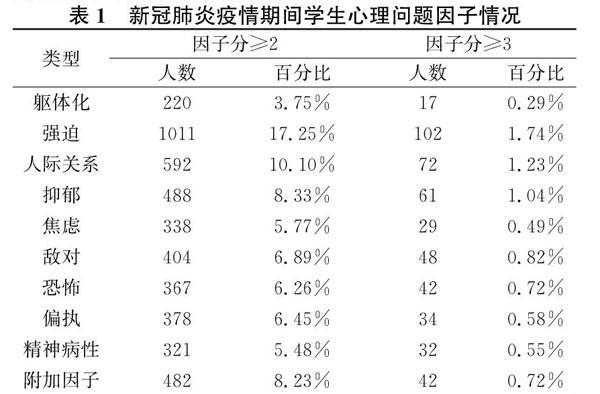

统计结果显示,阳性症状的被试共 1319 名,占比 22.51%;其中,总分异常者(总分 ≥160)为 548 名,占比 9.35%;阳性项目数异常者(阳性项目数 ≥43)为 773 名,占比 13.19%;心理症状阳性者(因子分 ≥2)1319 名,占比 22.51%;中度阳性者(因子分 ≥3)为 174 名,占比 2.97%;阳性症状因子主要为强迫、人际关系、附加因子、抑郁等(见表 1)。

2.2 开放式问卷结果

结果显示,疫情对学生的生活方式(82.52%)、人际沟通与交往(74.72%),学习方式(62.59%)影响较大。学生对疫情的感知主要来源为互联网(78.31%)、周围客观环境(74.67%)、亲朋(65.97%)、政府(29.94%)。疫情最担心的问题为自己和亲朋是否会感染(84.65%)、疫情能否控制(70.98%)、疫情传染性与致命性(64.27%)、与家人关系问题(38.77%)。疫情期间最想解决的问题为回归正常生活(89.70%)、结束疫情(74.52%)、结束隔离(39.52%)。

2.3 干预

在实验一因子分 ≥3 的被试中,随机抽选 30 人作为干预组被试,其中男生 17 人,女生 13 人;再随机抽选 30 人作为对照组被试,其中男生 16 人,女生 14 人。干预组被试进行为期 8 次的认知行为团体辅导,在此期间,对照组被试不接受任何形式的干预,所有被试均自愿参与该实验。

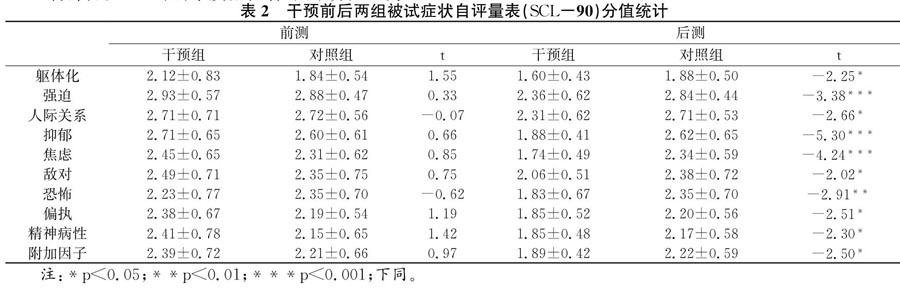

如 2 表所示,在经过团体干预辅导后,干预组和对照组被试在症状自评量表(SCL-90)各因子的分值方面有着显着的差异(P<0.05),干预组被试所有因子分值都有不同程度下降,其中焦虑、抑郁、强迫因子都有着明显的降低。

3 讨论与建议

3.1 新冠肺炎疫情的影响

疫情对我校高职大学生的心理健康造成了一定程度的影响(22.51%),产生了诸如强迫、焦虑、恐惧等情绪,强迫是阳性症状检出率最高的因子。在面对疫情、地震等重大事件时,个体总是会对此作出相应的情绪反应,产生不同程度的心理问题,这与前人对「非典 SARS」等事件的研究结果相符。疫情作为一次重大事件,其突发性、高传染性会给个体造成一定程度的心理影响是可以预料的。

3.2 应激源分析

3.2.1 疫情本身

疫情发生后,病毒迅速传播,传染隐蔽性强,打破了人们正常的生活状态。加上科学对其病理认识不足,治疗方法不确定,导致感染者有一定的致死率。不断上升的感染和死亡人数导致个体出现相应的情绪反应。按照马斯洛需求层次理论的解释,人有生存和安全的需要,疫情严重威胁着个体的生命健康,出于对生命健康的担忧,个体较容易产生应激反应。

3.2.2 信息掌握不足,认知缺失

个体在面对从未有过的突发事件时,以往的信息对当前事件的解释存在严重不足,并且带有滞后性。同时,互联网传播的疫情信息如潮水般涌来,且真假难辨,出现了诸如「美国公民喝消毒剂致死事件」「国内双黄连抢购事件」等事件,相关信息超出了人们的认知能力和判断能力,在危机状态下,人们「宁可信其有不可信其无」的心态加重了恐慌,导致引起个体心理状态的变化。重大事件中个体掌握较多的正确信息并具备较好的网络信息甄选和辨别能力将有助于个体应对问题,这一结果与赵春珍等人研究结果一致。

3.2.3 互联网

自媒体时代信息的传播不再只局限于一定的机构和团体,人人都可以成为信息的传播者。疫情发生后,面对互联网上不断传播的海量疫情信息,人们在接收信息的同时也接收到了互联网带来的恐慌情绪,导致对疫情反应加剧,产生各种情绪问题。袁银传等研究者皆提到了网络,尤其是谣言对个体情绪的影响。后续的干预实验访谈中,不少被试都表达了「真正导致自己产生情绪反应的不是疫情本身,而是互联网信息」这类观点。

3.2.4 个体的性格特征

个性特征也是影响人们心理健康的重要因素。不同个性特征的人在疫情下有着不同的反应方式。个性较为乐观,应对方式比较积极的个体在面对疫情时所产生的应激反应较少且强度较低。具有高焦虑、敏感性特质的个体在压力的环境下较容易产生心理健康问题。

3.3 干预

采用认知行为疗法进行团体辅导干预能够有效地帮助被试缓解其心理问题,帮助其减轻症状。且团体辅导干预能同时为同质性的个体提供帮助,非常适合学校环境。团体干预改变了被试对疫情的认知,使其拥有了对疫情的正确认知。同时由于信息的公开透明化,个体能够掌握一定的信息,对事件有了更为清晰全面的认识,加上时间的推移,疫情对个体的影响显着降低。

4 建议

关于重大公共突发事件的心理援助或心理干预,国内已经有了丰富的研究结果,研究者都提出了很多解决办法。本研究从学校角度出发,提出以下建议。

4.1 信息透明化和及时传播的重要性

正确信息的获得与个体的心理反应存在一定的相关性。在重大事件发生时,个体所能获得的信息是较少的,此时,个体面临信息资源获取不足而带来的恐慌。随着事件的发展,个体获得的信息又超过了其承载力,且真假难辨,也会影响个体的心理健康。因此,在遇到重大事件时,各级政府和相关职能单位应及时披露相关信息,并承担解释者和传播者的角色,向公众(学生)传播科学、正确的事件信息,当个体获得正确有效的信息后,事件带来的心理影响力将在一定程度上降低。

4.2 专业人员支持

重大事件超出了个体的应对能力,专业心理支持的及时介入对减轻事件可能带来的心理影响有着很好的作用。事件发生后,学校相关心理工作人员应该第一时间介入,向全校学生提供相关心理支持服务。利用各平台进行疫情心理相关知识科普。建立线上线下相关同质团体,增强服务面,帮助学生应对相关问题。同时,在后疫情时期,相关人员还应积极学习、补充相关知识,使自己提供心理服务的能力随着问题的发展而不断进步。

4.3 个体心理健康知识水平

当个体拥有一定的心理健康知识时,个体在面对突发事件时的情绪强度以及情绪波动明显较低,能更有心理能量去解决发生的问题。因此,要积极进行心理健康知识的宣传普及,推动心理健康知识深入个人。同时,个体也应该积极掌握相关知识,不断摄取相关科学知识,提升自身的心理健康知识水平,从而增强应对重大事件的心理能力。

5 结论

疫情确实给学生带来了一定的压力,使学生产生了一定的心理问题。高度互联网化的大学生在这种情况下,明显地感受到了来自互联网信息的压力,其压力源的互联网特质更明显。面对这种情况,需要我们建立良好的组织体系,发挥政府的作用,及时、科学的传播相关信息,可一定程度减轻心理问题。此外,心理专业人员也需要发挥专业作用,积极引导,帮助学生。学生个体也需要增强自身的心理健康知识,拥有良好的心理健康知识将会增强个体应对危机事件的能力。只有各方面通力合作,提供力所能及的支持,将可以帮助个体顺利的渡过疫情期,拥有一个良好的心理水平,从而达到良好的生活状态。

参考文献

[1]向虎,黄宣银,王荣科,等.汶川地震绵阳极重灾区心理危机干预纪实[J].中国循证医学杂志,2008,8(11):918-921.

[2]金宁宁.突发事件时实施群体心理危机干预的效果研究——针对 SARS 期间疫区高校学生和 SARS 定点医院医务人员的研究[D].北京:中国人民解放军军医进修学院,2012.

[3]赵春珍.新冠肺炎疫情期间大学生心理状况调查及教育对策研究[J].心理月刊,2020,08(01):1-3.

[4]袁银传,王晨霁.突发公共卫生事件的舆论引导与心理疏导——以新冠肺炎疫情应对为例[J].国家治理,2020,(13):50-54.

作者简介:肖泽军(1993-),男,汉族,四川雅安人,硕士研究生,初级职称,研究方向:学生心理健康、心理咨询与辅导。

作者 肖泽军 贺娟