试论我国商业银行理财产品的问题及对策

作者

作者

【摘要】随着我国居民收入水平的不断提高,人们的理财观念也逐步增强。近年来,我国商业银行理财产品得到了迅猛的发展,尤其是近一年,理财产品的销售出现了前所未有的火暴局面,银行推出理财产品的频率与数量也不断增多,但伴随着其的快速发展,一些关于理财产品的问题也日显突出,近期还出现一些银行在短期理财产品中涉嫌违规的问题。本篇文章会对银行理财产品出现的问题加以分析,并提出相关的对策。

【关键词】商业银行 理财产品 问题 对策

近年来,在我国宏观经济稳定发展的背景下,商业银行理财产品市场发展迅猛。继股票、封闭式基金、开放式基金、信托资金计划之后,银行理财产品也进入金融市场。该类产品是商业银行向客户提供的低风险集合投资产品,产品的组织架构和基金相似,但通常在流动性上有较多限制。但随着时间的推移,银行理财产品种类在不断丰富,虽然在2010年某些产品的盈利性并不是很好,但是银行是在不断地把这片市场扩大,使其包罗万象,从而来满足不同消费者的需求。下面先来总结一下2010年1月份以来到2011年9月份,我国商业银行理财产品一些基本特征,再对我国银行理财产品存在的问题进行分析,进而对其的健康发展提出对策及建议。

一、银行理财产品的特征

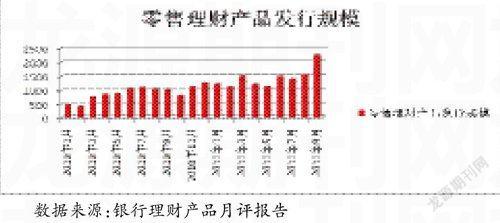

(一)发行规模扩大化

从2010年1月份以来,我国商业银行,不管从发行银行理财产品的家数来看,还是月度发行银行理财产品的款数,都呈现增长趋势。从3月份的发行家数的54家,截止2011年9月,发行机构的数目已达到73家,每月的发行机构数都在50家以上,除在2011年1、2、4月发行机构数低于50家外。可以看出,银行理财产品正在逐步成为我国银行业务种类之一。从1月份以来,发行理财产品的款数也呈上升趋势,从2010年1月464款到2011年9月份的2263款,发行规模整整放大了将近5倍。下图是2010年以来的银行理财产品的发行规模的具体数据。

数据来源:银行理财产品月评报告

从上表中可以看出,虽然每个月的发行规模有增有减,但总体趋势是在不断扩大,尤其到2011年9月,发行规模已创历史新高,达到了2263款。以季度来看,每年的后半年呈现明显增长的势头,2009年每一季度的销售产品款数分别为818,1727,2143,2742款,也呈现了这种趋势。

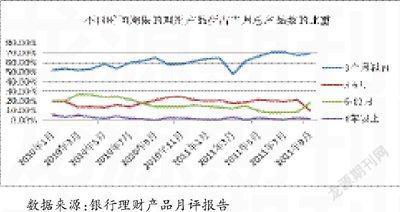

(二)短期和超短期理财产品占据了发行的主力位置

由于目前市场上不确定因素较多,中长期理财产品容易受到利率和经济周期的影响,而超短期产品则可以在短时间内灵活调整配置,受到的波动较小,因此各大银行偏向对短期银行理财产品的发售。理财产品在银行中的作用日渐明显,随着理财产品市场的不断成熟,银行也在不断地探索这片市场,以期在这片市场中获得更好的利润。据统计,从2010年1月到2011年9月,银行理财产品的短期化现象明显,逐渐从六个月以上的理财产品转移到六个月以下的理财产品中,平均理财产品的时间期限仅为4个月,下图是对近两年以来不同期限的银行理财产品所占当月理财产品的总数。

数据来源:银行理财产品月评报告

从上表可以明显看出,3个月以内的理财产品,所占比重基本在当月理财产品发行总数的一半以上,而且每个月所占比重呈现上升趋势,而1年以上的理财产品所占比重是最低的。短期产品猛增有多方面因素造成的,一是有关国家政策因素,比如要求信托公司暂停一切与银行理财业务对接的银信合作产品,二是人们对市场的预期,比如加息的预期等,三是资本市场的不确定性增多,投资期限短,流动性强,能最大限度地保护投资者的收益。

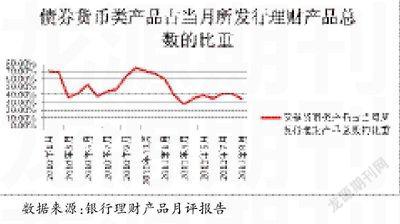

(三)银行理财产品多集中于债券和货币类产品,逐渐形成“三足鼎立”的局面

从理财产品结构来看,债券和货币市场类产品占比提高,已经占到一半左右。货币市场工具和债券类相关的投资品种,受市场利率的影响最直接、最明显,也很好地反映了目前资金成本的状况,由于市场资金本身比较紧张,因此投向这些标的产品本身就可能获得比较高的收益。信贷类产品发行下降后,也没有更好的产品来替代,因此债券类和票据类产品就成为目前银行理财产品的一个大类。而信贷资产类产品由于受到较大监管约束,在理财产品发行中占比明显下降。下图是债券货币类理财产品在当月所发行产品总数的比重。

数据来源:银行理财产品月评报告

从图表上看,债券货币类的理财产品所占比重基本上维持在50%以上,在2010年末达到高峰后逐渐回落,使之比重在30%-40%之间徘徊,是由于银行开始逐步重视组合资产管理类理财产品(通常投资于多种资产,包括债券、票据、债券回购、货币市场存拆放交易、新股申购、信贷类资产以及他行理财产品等多种投资品种,同时发行主体采用动态的投资组合管理方法和资产负债管理方法对资产进行管理)和结构性理财产品,使理财产品市场逐步形成“三足鼎立”的局面。

(四)非保本型理财产品逐渐占据市场主导地位

在2010年,这种现象还不是非常明显,但据统计到2011年9月份非保本型产品共计发行了9561款,占2011年总发行量的54.02%,完全占据市场主导,而保本浮动型产品发行5615款,市场占比31.72%,保本固定型理财产品发行2523款,市场占比为14.26%.

2011年非保本理财产品的发行量不断攀升,市场占比也持续增长,而保本浮动型也有所上升,保本固定型的发行量则出现下滑的趋势。非保本型产品凭借周期短、流动性好及相对可观的收益率,满足投资者短期资金额避险要求。

二、我国商业银行理财产品存在的问题

(一)理财产品的创新落后于市场需求,缺乏针对个人客户的业务发展方针

目前,受到政策、配套环境以及自身能力等诸多方面的限制,商业银行理财新产品的开发速度、功能均滞后于市场需求,虽然发行规模在不断扩大,但其的创新速度跟不上市场需求。退出的理财产品大多数仅是将原有银行存贷款及中间业务重新组合,很少有实质性突破的产品。

从目前调查的国有商业银行的理财产品看,产品的开发都是由其总行设计,分支机构具体操作,基层机构并未对产品前景、客户需求等进行广泛的调查,因此,不能根据客户的需求开发服务新产品,有差别、有选择地进行金融产品的营销和客户服务。由于全国各地的经济环境不同,人们的投资偏好不一,对投资收益的预期各异,因此,合理开展市场细分成为商业银行开办理财业务面临的重要课题。

同时,伴随着市场竞争日趋激烈。一方面,理财机构之间产品开发中的模仿速度在加快,收益水平在互相抬高。一家机构推出新的理财产品后,其他机构在很短的时间内迅速跟进,推出同类理财产品,并向客户承诺更高的收益率。另一方面,理财机构为保主自身的市场份额“蚕食”竞争对手的业务领地,规模的竞争也在不断加剧。理财机构不但要做大单一类产品的规模,而且要做大所有理财产品的规模。

(二)银行对收益率的实现问题存在很多不规范

银行是一个信息收集体,普通百姓对其的收益情况只是被动的接受者,公布了即可获取相关信息,不公布则很少有人去关注这方面的信息。在2010年中统计的十个月份(除九月及十二月)中,到期理财产品数共有7792款,但有38款未达到预期收益率。据普益财富统计数据,在2011年上半年中,到期理财产品有8627款,其中到期收益率不低于5月份CPI增速5.5%只有210款,仅占到期产品总数的2.4%,即所有到期产品中有97.6%的没有跑赢CPI,同时还有2款到期收益率为负,7款理财产品为零收益。据统计,在2011年上半年超过六成到期理财产品未公布收益。2011年上半年理财产品收益率为0-2%(含)的共609款,市场占比5.94%,收益率为2-3%(含)的共1881款,市场占比18.33%,收益率为3-5%(含)的共6449款,市场占比62.85%,收益率为5-8%(含)的共878款,市场占比8.56%,收益率为8%以上的共40款,市场占比0.39%,剩余404款理财产品未公布收益率。

在2011年上半年中,在加息的预期下,超短期产品很热销,竟然出现了长短期产品收益倒挂的现象,即投资期限短的收益收益商过投资收益长的,上半年,1个月至三个月期限的理财产品平均收益率为3.58%,但期限更短的1个月以下期限理财产品平均收益率达3.61%。

(三)市场宣传及市场透明度不够

营销宣传不够。各个金融机构在理财产品营销上基本上处于“雷声大雨点小”的状况。在银行营业大厅内,都摆放着介绍其理财产品的宣传小册子,但是缺乏特色产品和个性化理财方案,这同客户的需求显然存在一定的差距。由于缺乏必要的宣传,即使是一些不错的理财产品,也并不为客户所熟悉。比如,目前由银行代理的部分保险种类,其复杂条款很难轻易为客户所了解,但是很少有银行职员主动为客户介绍。

(四)监管滞后,没有一个很有效的监管体系

银行理财产品发行量的猛增,源于商业银行自身需求。首先,在监管层对商业银行月末、季末以及年末考核时,银行理财产品在一定程度上缓解了银行考核压力。其次,在以利差为主导的银行盈利模式中,中间业务收入受到商业银行越来越多的重视,理财产品销售火暴,对于中间业务收入贡献良多。最后在商业银行信贷额度趋紧的背景下,作为表外业务的理财产品逐渐成为信贷的一种替代品。商业银行会利用理财产品变相高息揽储。2011年11月初监管机构禁止发行时间期限短于一个月的产品,而银行为了自己的利益,打法律擦边球,把期限改为32天,34天等,没有起到很好的预防作用。

三、对理财产品的发展提供的建议及对策

(一)加大有特色,个性化产品的创新力度,避免重复性产品

虽然理财产品的发行规模在不断扩大,但存在相当的重复性产品,一方面,由于中资银行发行的结构性产品多是购自外资银行,即使现在也存在相当多的结构性产品,但是这种格局制约了我国理财产品的创新。另一方面,过度依赖打新股等产品获得市场效益的竞争策略本身具有同质性和不可持续性,不利于形成银行的自身竞争优势。因此,商业银行应在内部机制和人才储备等方面加强对银行理财产品创新的引导和促进。

对客户提供个性化、人性化、差别化的优质服务。个人服务必须立足于以需求为导向,遵循时刻提升客户满意度的原则,为客户提供人性化服务。注重客户调研,根据客户背景资料评估其收益要求和风险承受度,通过谈话、问卷等形式了解客户对投资产品流动性、期限、收益的要求以及有无投资偏好等。针对不同的客户类型应该提供差别化理财服务。商业银行应尽快建立客户档案,依据其年龄、性别、偏好、职业,教育程度、收入水平等其为量身订做理财方案。逐步优化和稳定客户全体,从而打造个人理财的核心竞争力,进而提高业务效绩。

(二)提高信息披露透明度,加大营销宣传力度

信息披露包括对风险收益的披露,同时也要及时把一些信息告知投资者。提高银行信息披露的透明度, 为客户营造良好的投资氛围监管部门应根据个人理财业务的特点, 加大监管力度或者借鉴国外的做法对其进行专业化监管, 严格要求各商业银行在理财产品的宣传中进行充分、明晰的风险提示,要求客户经理在销售前向投资者完整、准确、详尽地揭示每个产品内在的风险结构, 让客户了解产品的操作方式和风险度以及风险点, 确保个人理财产品的健康发展和社会的和谐稳定。

加大营销宣传力度。要加强理財产品的营销力度,就要适时转变营销方式。应注重个人理财观念的培育与推广,引导客户建立正确的理财观念,即个人理财的目标是帮助客户合理利用财务资源对人生进行规划以达到纵身的财务安全,消除客户对个人理财的种种误解。要充分利用自身信誉及形象打造理财市场专业品牌,借助社会团体、媒体和中介机构加强宣传引导。

(三)建立金融机构之间的战略联盟,加快对不同客户需求的理财产品的开发

随着我国金融市场化改革步伐的加快和全球一体化、金融自由化进程的加速,混业经营将是必然趋势,为此,商业银行目前要做的是:夯实基础。通过整合现有产品,提升服务层次,为客户提供合适的金融产品和服务,使居民的货币资产以储蓄为纽带,在储蓄、支付和消费环节以及证券、保险、基金等投资领域合理流动, 并从这些业务办理进程中得到综合的效益, 逐渐聚集起核心个人客户群体。加强合作。商业银行应该与证券、基金、保险等金融机构之间加强跨行业的合作, 从现阶段互相业务代理发展到更广泛的行业间接触。金融密集地区的商业银行可适当考虑同外资金融机构合作, 开发新的金融产品和更便利的产品营销方式, 同时商业银行还可以与一些社会中介机构开展合作。

参考文献

[1]瑞泰人寿.专题研究报告.2011年第6期

[2]《2011中国理财行业发展报告》预报告

[3]《银行理财产品月评报告》2010年1月—2011年9月

作者简介:杨鹏志,云南财经大学金融学院金融学专业研究生;赵越,云南财经大学党委发展研究室主任、云南财经大学理财研究所所长。

作者 杨鹏志 赵越