资本充足率监管对银行信贷渠道效率的影响

作者

作者

【摘要】本文选取 1998 年 ~2013 年的宏观季度数据,采用实证分析的方法研究了银行资本充足率的改变对货币政策信贷渠道传导效果的影响。实证结果显示,我国货币政策传导的信贷渠道确实存在。进一步对银行资本充足率较低时期与高资本充足率时期分别进行广义最小二乘法(GLS)回归分析,结果显示在高资本充足率的银行体系中,信贷增长对利率水平更加敏感,资本充足率的改善提高了货币政策传导的效率。

【关键词】银行信贷渠道 资本充足率 新资本协议

一、引言

1998 年中国人民银行取消了对商业银行的贷款限额控制,央行的货币政策从直接调控转向间接调控,标志着我国货币政策传导机制的建立。时至今日,由于利率市场化尚未完全实现,货币传导机制中的利率渠道不能有效发挥作用。另一方面,中国资本市场规模相对较小,货币政策通过资本渠道传导也不畅通。因此,中国的货币政策传导主要依靠银行信贷渠道。由于商业银行在货币政策传导机制中扮演着重要角色,商业银行的行为将直接影响到货币政策的效果,银行业的结构特征及其对货币政策传导效率的影响引起了诸多学者的关注。

资本充足率是指商业银行资本金与风险资产的比率,是衡量银行经营风险重要指标。作为国际清算银行(BIS)的成员国之一,中国人民银行一向重视对银行资本的监管。1994 年,中国人民银行首次引入资本充足率指标作为银行资本的监管的一个标准。2004 年,《巴塞尔协议 II》推出之际,银监会出台了《商业银行资本充足率管理办法》,并规定在 2007 年 1 月 1 日之前,所有商业银行的资本充足率必须达到最低标准的 8%,或核心资本充足率高于 4%。而在此之前,银行系统内许多商业银行特别是 4 大国有银行的资本充足率都低于最低标准。为了提高银行的资产质量,中央银行做出了巨大的努力,通过剥离不良债务和注资,使银行体系的资产充足率有了显着的提升。到 06 年底,所有银行都达到了最低资本充足率的要求。随着银行资本监管的深入,银行资本充足率稳步提升,稳定在较高水平。2013 年底,银行体系中的资本充足率已提高到 10% 以上。

随着银行业资本监管的深入,有学者提出,提高银行的资本充足率会使银行体系对与货币政策冲击的敏感度发生改变,从而影响银行信贷渠道的传导效率。中国银行业自从 2006 年底全面实施了《商业银行资本充足率管理办法》之后,商业银行的资产充足率有了显着的提高。这种银行业资本结构的明显变化,是否会影响到我国的货币政策传导效率成为了一个值得探讨的话题。鉴于此,本文从 2006 年全面实施巴塞尔协议 II 这个时间节点出发,通过对比资本监管实施前后货币政策传导效率的变化,考察资本充足率提高对我国银行业信贷渠道的影响。

二、文献综述

将银行结构特征引入货币政策及其传导机制的研究,是近年来货币政策传导机制研究的一个新视角。Modigliani 和 Miller(1958)认为,在资本市场完美的条件下,银行资本水平对信贷完全没有影响。但现实中的资本市场往往是不完美的,银行的资本水平会影响信贷水平。Kashyap、Stein(1997)和 Cecchetti(1999)指出银行业市场集中度和银行体系的健康发展是货币政策传导机制发挥作用的重要因素。由于有些银行有能力通过非存款资金缓冲流动资产,所以不同的银行对货币政策的反应是不一样的,不同的银行在货币政策传导过程中的作用也不同。

随着巴塞尔协议的推广,围绕着银行资本充足率与货币政策影响的文献大量涌现。Kishan 和 Opiela(2000)检验了 1980 到 1995 年间,不同资产结构和杠杆率的美国银行对央行货币政策的反应。他们发现资产充足率低的银行和资产规模小的银行对货币政策的反应更显着。特别是在紧缩性货币政策的冲击下,资本充足率较低的银行更容易削减它们的信贷供给,原因在于资本不充足的银行由于资金限制而没有能力获得更多的非存款性融资。Van den Henvel(2002,2006)对美国的实证研究表明,资本约束对贷款增长具有显着的影响,资本约束强化了货币政策的信贷传导途径。Altunbas,Fazylov 和 Molyneux(2002)根据 Kishan 和 Opiela 方法检验了欧洲银行资本充足率在货币政策传导过程中的作用。实证结果显示,在一些经济规模小,银行资本充足率较低的国家,信贷渠道受到货币政策的冲击更明显。在东欧国家中,同样的结论也被证实(Matousek and Sarantis,2008)。

国内的学者也对银行资本结构对货币政策的影响做了一些研究。杜文杰(2007)通过理论模型分析得出当整个银行体系都由资本充足率高的银行组成,银行信贷渠道的传导效果较好。特别是在货币扩张期,银行对降低利率的货币政策有积极的反应。而当整个银行体系的资本充足率下降时,对货币扩张政策反应不敏感,对紧缩政策敏感,容易造成大幅经济衰退。胡莹,仲伟周(2010)通过构造贷款市场总体均衡模型,得出以下结论:当银行满足资本充足率和存款准备金率要求时,货币政策的银行信贷传导渠道表现出有效性;而当贷款市场中的银行不能满足资本充足率或存款准备金率要求时,货币政策的银行信贷传导渠道则表现出无效性。张旭涛,胡莹(2011)对我国 57 家商业银行的实证研究表明,资本不充足的银行对当期货币政策反应更灵敏;而在一期之后资本充足的银行开始对货币政策有更积极的反应。此外,郭友,莫倩(2008)的研究也指出在提高银行资产充足率的过程中银行被迫调整资产负债结构,而这种调整在短期会阻塞信贷渠道。

三、实证分析

(一)协整检验

为了证实信贷渠道的存在性,需要对国内生产总值(GDP)与贷款总量(LOAN)的相关性进行检验。GDP 与 LOAN 均采用季度数据,时间跨度为 1998 年 ~2013 年,其中贷款总量选取的是该季度以人民币计价的各项贷款总量。所用数据均进行过季节调整。本文选取的数据来源于国家统计局以及中国人民银行。

在进行协整检验之前,先对 GDP 与 LOAN 数据进行单位根检验,单位根检验模型包含了截距项与趋势项。表 1 所示检验结果显示两组时间序列数据均存在单位根,经过一阶差分后在 5% 的水平下通过显着性检验,成为平稳数据,说明 GDP 与 LOAN 都是一阶单整的时间序列可以进行协整检验。

表 1 单位根检验

表 2 协整检验

表 2 的给出了 Johansen 协整检验的结果。在 5% 的统计水平下,迹统计量的值 68.7700 大于临界值 25.8721,因此拒绝了不存在任何协整关系的原假设,GDP 与 LOAN 存在协整关系。同时,表 3 所示的二阶滞后格兰杰因果检验结果也显示,GDP 和 LOAN 互相存在着因果关系。综上所述,贷款总量长期对国民生产总值有一定影响,货币政策传导的信贷渠道在我国是存在的。

表 3 格兰杰因果检验

(二)模型构建

本文在 Kashyap 和 Stein 的模型的基础上构建了如下模型来检验货币传导信贷渠道的效果:

LOANt=α+β1GDPt+β2CPIt+β3rt+εt

回归模型选用季度数据,其中 t 表示各时期。LOAN 表示人民币计价的各项贷款总量,GDP 表示国民生产总值。CPI 表示各期的累积消费价格指数。在计算 CPI 时以 1998 年一季度为基期,再乘以各季度环比数据,得出累积的消费价格指数。各季度环比数据来源于国家统计局网站。r 表示短期利率,选取 6 个月到一年期的短期贷款利率短期贷款利率来源于中国人民银行网站。在计算 r 时采用加权平均的方法,将每个季度的利率变动按时间加权平均得到季度利率。CPI 可以代表通货膨胀率的变化,和 GDP 一起可以解释信贷变化的效果。r 的系数可以解释货币政策对信贷的影响。

(三)回归分析

为了揭示货币政策在不同资产充足率的环境中产生的不同效果,本文以 2006 年底全面实施新资本协议的时间点为分割点,将样本分为 1998 年 ~2006 年和 2007 年 ~2013 年两个时间段分别进行回归并进行对比。GDP 和 LOAN 均取对数后进行回归。为了克服变量内生性以及误差项异方差的问题,本文采用广义最小二乘法(GLS)进行实证检验。回归结果如表 6 所示。

回归结果表明,GDP 与 LOAN 在两个模型中都显示出很强的正相关性。说明了信贷的增长对经济发展能起到显着而又积极的作用。CPI 与 LOAN 也呈现正相关性,但结果不显着,只在模型二中通过了 10% 水平上的显着性检验。说明虽然信贷量的上升会带来通货膨胀,但效果并不明显。

表 4 回归结果

注:「***」和「*」分别表示在 1% 和 10% 统计水平上显着,括号内数值为 t 统计量。

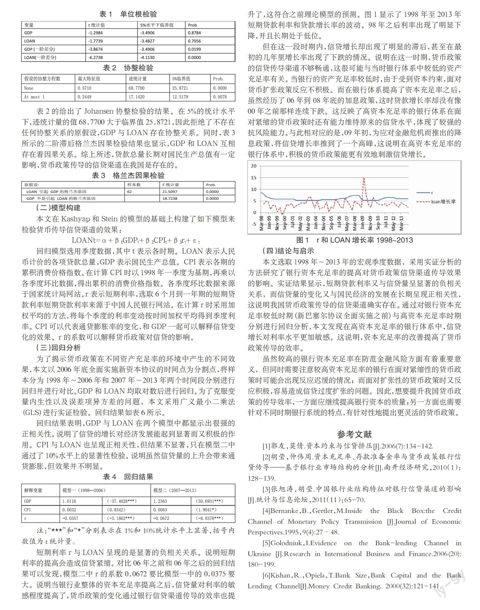

短期利率 r 与 LOAN 呈现的是显着的负相关关系。说明短期利率的提高会造成信贷紧缩。对比 06 年之前和 06 年之后的回归结果可以发现,模型二中 r 的系数 0.0672 要比模型一中的 0.0375 要大。说明当银行业整体的资本充足率提高之后,信贷量对利率的敏感程度提高了,货币政策的变化通过银行信贷渠道传导的效率也提升了,这符合之前理论模型的预测。图 1 显示了 1998 年至 2013 年短期贷款利率和贷款增长率的波动。98 年之后利率出现了明显下降,并且长期处于低位。

但在这一段时期内,信贷增长却出现了明显的滞后,甚至在最初的几年里增长率出现了下跌的情况。说明在这一时期,货币政策的信贷传导渠道不够畅通,这很可能与当时银行体系中较低的资产充足率有关。当银行的资产充足率较低时,由于受到资本约束,面对货币扩张政策反应不积极。而在银行体系提高了资本充足率之后,虽然经历了 06 年到 08 年底的加息政策,这时贷款增长率却没有像 00 年之前那样连续下跌。这反映了高资本充足率的银行体系在面对紧缩的货币政策时还有能力维持原来的信贷水平,体现了较强的抗风险能力。与此相对应的是,09 年初,为应对金融危机而推出的降息政策,将信贷增长率推到了一个高峰,这说明在高资本充足率的银行体系中,积极的货币政策能更有效地刺激信贷增长。

图 1 r 和 LOAN 增长率 1998~2013

(四)结论与启示

本文选取 1998 年 ~2013 年的宏观季度数据,采用实证分析的方法研究了银行资本充足率的提高对货币政策信贷渠道传导效果的影响。实证结果显示,短期贷款利率又与信贷量呈显着的负相关关系,而信贷量的变化又与国民经济的发展在长期呈现正相关性,这说明我国货币政策传导的信贷渠道确实存在。通过对银行资本充足率较低时期(新巴塞尔协议全面实施之前)与高资本充足率时期分别进行回归分析,本文发现在高资本充足率的银行体系中,信贷增长对利率水平更加敏感。这说明,资本充足率的改善提高了货币政策传导的效率。

虽然较高的银行资本充足率在防范金融风险方面有着重要意义,但同时需要注意较高资本充足率的银行在面对紧缩性的货币政策时可能会出现反应迟缓的情况;而面对扩张性的货币政策时又反应积极,容易造成信贷过度扩张的问题。因此,想要提升我国货币政策的传导效率,一方面应继续提高银行资本的质量;另一方面也需要针对不同时期银行系统的特点,有针对性地提出更灵活的货币政策。

参考文献

[1]郭友,莫倩.资本约束与信贷挤压[J].2006(7):134-142.

[2]胡莹,仲伟周.资本充足率、存款准备金率与货币政策银行信贷传导——基于银行业市场结构的分析[J].南开经济研究,2010(1):128-139.

[3]张旭涛,胡莹.中国银行业结构特征对银行信贷渠道的影响[J].统计与信息论坛,2011(11):65-70.

[4]Bernanke,B.,Gertler,M.Inside the Black Box:the Credit Channel of Monetary Policy Transmission[J].Journal of Economic Perspectives.1995,9(4):27–48.

[5]Golodniuk,I.Evidence on the Bank-lending Channel in Ukraine[J].Research in International Business and Finance.2006(20):180-199.

[6]Kishan,R.,Opiela,T.Bank Size,Bank Capital and the Bank Lending Channel[J].Money Credit Banking. 2000(32):121-141.

作者 应芥舟